「ロボットは新しい研究分野ではないが、このところ生成AIにより急速にボトルネックが解消されている」と話すのは、AI×ロボットをテーマに幅広く活動している大阪大学大学院 基礎工学研究科 教授の石黒浩氏だ。

2月7日~9日に開催された「TECH+フォーラム 2024 Feb. AI Frontline」に同氏が登壇。「AI・ロボットと協働する未来」と題して、社会実装が始まりつつあるAI、ロボットの最新情報とその意義や効果について語った。

ロボットの社会実装が始まりつつある

20年以上前から人間とロボットやアバターが共生する社会の実現を目指して研究活動を続けてきた石黒氏は、「日本は人口減少という大きな問題に直面しており、高齢化も進む。日本の未来を助けてくれるのが、ロボットやアバター、AIの技術だ」と自身の考えを語る。

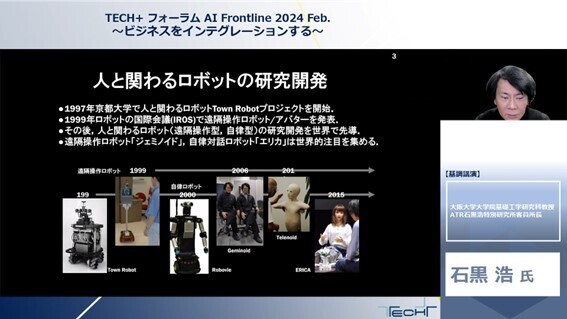

同氏が進めるロボット研究は、遠隔操作型ロボット、自律型ロボットと大きく2種類ある。元々は、AIの技術を利用して自らが判断して行動する自律型ロボットの研究に注力していたが、日常生活を助けるロボットを開発するにあたって人との関わりに関するデータを収集する必要が生まれた。そこで遠隔操作型ロボットにも領域を拡大したという経緯があるそうだ。

遠隔操作型ロボットは、ロボットやCGのエージェントをPC経由でリモート操作する、アバターのようなものだ。「(このようなロボットも)実用的であり、重要な研究になった」と石黒氏は述べた。その例としては、同氏がフェローを務める国際電気通信基礎技術研究所(ATR)のロビーに設置された、来客と簡単な会話ができる「ERICA」というアンドロイド型ロボットがある。

「研究開始から約20年が経過し、2000年頃に目指していた研究開発が実を結び、今まさに社会実装されようとしているタイミングに入ってきました」(石黒氏)

生成AIにより”人と対話”のボトルネックが解消

石黒氏は自身の研究の意義として、「単に人間型ロボットを開発することだけでなく、人間そのものの理解を目指す研究でもある」と話し、次のように説明した。

「人間は人間を認識する脳を持つため、人間にとって理想的なインターフェースは人間だと思います。これが、私が人間そっくりのロボットを開発する理由です。人間が使いやすく、関わりやすい情報メディアには人間らしさがあります。同時にそれを用いて、人間の高次の認知機能を理解することもできるでしょう」(石黒氏)

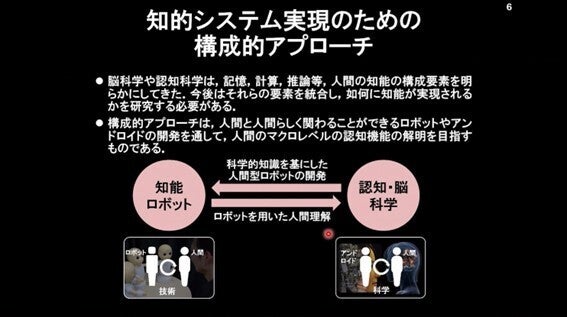

「人間の高次の認知機能を理解する」とは、「構成的研究」を指す。

構成的研究について同氏は、「脳科学や認識科学は、記憶、計算、推論など、人間の知能の構成要素を明らかにしてきた。今後はそれらの要素を統合して、いかに知能が実現されるかを研究する」とその流れを説明する。

構成的アプローチにより、「人間と人間らしく関われるアンドロイド型ロボットを研究し、人間のマクロレベル、メタレベルの認知機能の解明を目指す」とし、知的システムの実現のために、構成的アプローチが重要である点を強調した。

この研究において、生成AIが重要な役割を果たすという。

「これまでのロボット研究は音声認識、画像認識、センサー、マニピュレータ、メカニクスなどの要素技術を研究していましたが、生成AIや大規模言語モデルが使えるようになり、人と関わるロボットの大きなボトルネックだった”人と対話する”ことが実現できるようになりました」(石黒氏)

生成AIと大規模言語モデルを取り入れることで、これまでの研究に加え、社会関係、意識、意図や欲求、マルチモーダル統合、身体性、知能といった問題に取り組むことができるようになるそうだ。

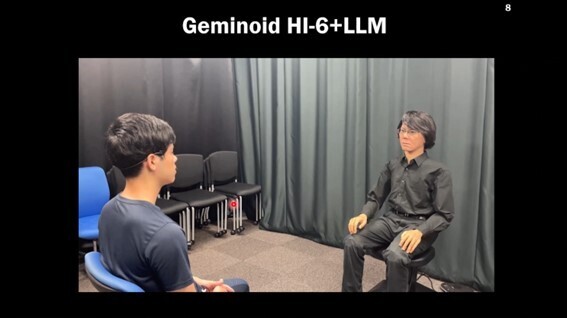

石黒氏の研究室ではすでに、大規模言語モデルを使ったロボットの改良を進めている。例えば石黒氏そっくりのロボット「Geminoid」は、2006年の初代の登場から現在6代目となったが、10冊以上の同氏の著書やメディアのインタビューなどのデータでトレーニングしたところ、人との対話において石黒氏が話すような回答を返すようになったという。

「ほとんどの質問に的確に答えることができる。作者である私本人よりも過去の本の内容を覚えている」と言い、今では石黒氏へのインタビューにおいて、本人に代わって回答するケースも増えている。

アバターが切り開く仮想化実世界

石黒氏が現在注力しているのがアバターの開発だ。前述のGeminoidも、遠隔から操作するロボットであり、アバターに含まれる。モニターを見ながら話すとその声を分析し、身振り・手振り、口の動きなどをつくり出してくれる。操作する側は人間のように感じるため、アバターを自分の分身として機能させることができる。

さらに、AI機能を持つカメラを利用することで、人の感情を認識することも可能だ。石黒氏は「アバターを使うことで表現能力も知覚能力も向上する」と話し、今後、ハンディキャップを持つ人などがアバターを利用することで、活動の幅を広げられるかもしれないと続けた。

昨今、デジタル大臣・河野太郎氏のアバター開発も話題となったが、アバターを使うことでセキュリティや移動の心配をすることなく、さまざまなところで公務を行えるというメリットがある。

このようなアバターとの共生社会に取り組むのが、内閣府などが手掛けるムーンショット型研究開発制度だ。例えば、「2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現」といった目標を掲げている。

石黒氏は「アバターにより教育、仕事、医療や日常が大きく変わる」と予想する。教育分野では、現在1人の先生が30人の学生に同じ速度で同じ内容を教えているが、先生のアバターによって個別指導が可能になるという構想だ。

すでにパン屋やアミューズメントパーク、スーパーマーケットなどで、アバターの実証実験が進んでいる。このように、アバターを通じて別の自分になって実世界で働くことを、「仮想化実世界」と同氏は説明する。

「アバターを使って、実世界なのに匿名で違う自分になり、お金を稼ぎ、自由に働けるようになるでしょう。真の意味でのダイバーシティとインクルージョン社会が出来上がると信じています」(石黒氏)

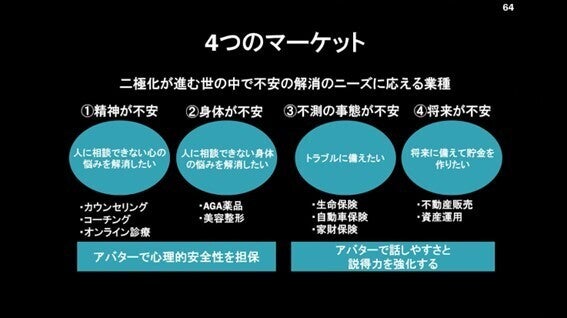

そこで石黒氏はAVITAという会社を立ち上げ、CGなどのアバターで市場開拓を進めているそうだ。市場としては、精神(カウンセリングなど)、身体(美容整形など)、不測の事態(生命保険など)、将来(不動産販売など)と不安に対し、解消ニーズに応える4つの業種を挙げた。例えば、精神の不安のカウンセリングでは、生身の人と話すよりもアバターの方が心理的安全性を担保できる可能性があるという。

「いつでも・どこでも仕事や勉強ができ、通勤通学は最小限にして自由な時間が十分取れる。そんな社会が実現できれば、今以上にゆとりを持っていろいろな人がいろいろな活動に従事できるでしょう」(石黒氏)