1月28日、大阪市の中央公会堂ならびに中之島図書館周辺にて「中之島ロボットチャレンジ2023」の本走行会が開催された。同大会は、定められたコースをロボットに自律走行させ、その完走タイムを競うというもの。自律移動ロボット開発を通じた技術交流の場であると同時に、自律移動ロボットの公開実験の場としても位置付けられている。

同大会に2020年からスポンサードしているソフトバンクは、ロボットの制御に活用できる高精度測位サービス「ichimill」の無料提供やイベント当日のサポートを行っている。これまではロボットの制御のみに使われていた同サービスだが、今大会からはリアルタイムでのロボットの位置表示にも活用することになった。

ichimillの提供を通じて得た情報で、ソフトバンクは何を目指そうとしているのか。

本稿では、ソフトバンクでichimillを担当する 法人プロダクト&事業戦略本部 高精度測位サービス推進課 秦健太朗氏とプロダクト技術本部 開発検証部 技術開発検証課・担当課長 大西健広氏へのインタビューから、ichimillの特徴と、中之島ロボットチャレンジで得られた成果についてお伝えする。

ichimillが実現する「誤差数センチの高精度測位」

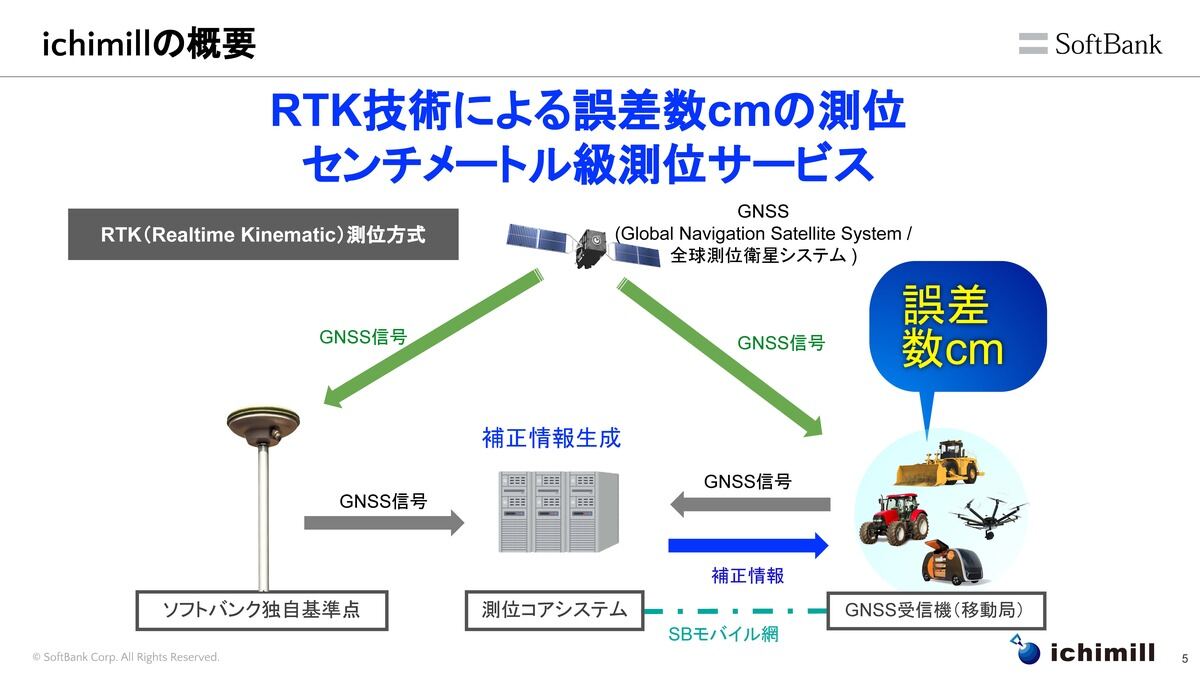

ichimillはRTK(Realtime Kinematic)測位方式を採用している高精度測位サービスである。ユーザーが持つ受信機(移動局)がGPSやGNSS(Global Navigation Satellite System)から得る衛星情報を基に測位する方法が一般的だ。ichimillではそれに加えて、ソフトバンクが全国3,300カ所以上に設置している独自基準点からも衛星情報を得られる。これによって、移動局がより精緻な位置情報を受信できるという仕組みだ。

秦氏は「他のサービスに比べて高密度に基準点を整備しているため、より正確な位置情報を取得できる」とその強みを語る。一般的なGPS測位での位置情報は数メートル単位で誤差が発生するケースが多い。だが、ichimillではわずか数cmの誤差に収まるという。

要件に応じた2種類の提供形態

ichimillのサービス提供形態は2種類用意されている。専用受信機とソフトバンクのモバイル回線、測位データ可視化のwebサービス(オプションサービス)が一体化したデバイスを提供するかたちと、すでにGNSSで位置情報を収集している事業者の既存システムに、ichimillが観測した補正情報を組み込む「Ntrip方式」だ。秦氏は「高精度測位を導入したい事業者の環境に合わせてサービス提供ができることも特徴」だと説明する。

現在は主に、農機や建機、ドローンの自動運転の他、建設現場で埋没した水道管の把握や、自治体が行っている池の管理などで使われている。これまで人間が手作業で集計していた情報をリアルタイムで収集できることで、業務効率化や省人化をかなえているという。

「水の中で利用されるケースもあるので、精密に取り扱うものと言うよりは簡易的に設置するだけで使えるサービスになっています。一体型デバイスがあれば簡単に使い始められて、市場価格よりも安価に提供できているのが強みですね」(秦氏)

では、このichimillを大会に提供することで、ソフトバンクは何を得たのだろうか。

「直接見る、聞く」ことの重要性 - 現場の声から分かること

ソフトバンクが2020年からスポンサードしている中之島ロボットチャレンジは、自律移動ロボットの社会実装に向けて高専、大学の研究室や企業チームが参加する、いわゆる“ロボコン(ロボットコンテスト)”である。参加チームがそれぞれ作成したロボットを中之島公園の歩行者天国エリアに設置されたコースで走らせ、完走タイムを計測する。ロボットの社会実装を想定し、一般の歩行者も通行している状態で大会が行われる。

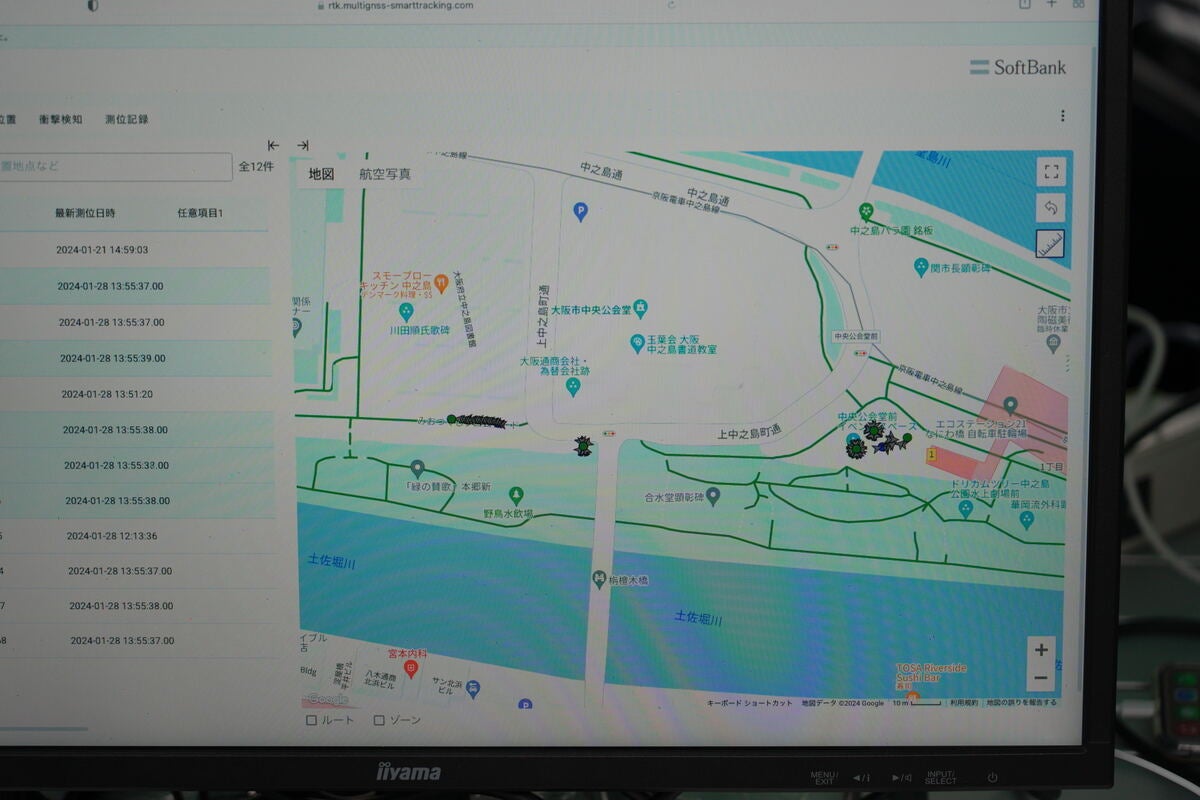

ソフトバンクは会場に自社ブースを設け、ichimillの技術提供と当日のサポートを実施。ロボットがコースのどの位置を走っているかをリアルタイムで確認し、コースから外れないようにするためのロボットの制御にichimillが活用された。

参加者の中にはNtrip方式を普段から使用しているチームもあれば、高精度測位についてあまり知らなかった初参加のユーザーもいたという。当日はそれまで準備していたNTrip方式がうまく作動しなかった参加者がいたが、その場で一体型デバイスを貸し出す対応なども行われていた。現地に赴いた大西氏は「トラブルがあってもその場で対応可能なことがわかり、参加者からも『すぐに使えるところが便利』という感想をもらえた」と話す。

また、大学の研究室チームからは「座標データが細かに計測できるので、学生へのフィードバックが細かくできたり、走行の場に立ち会わなくてもデータが取れたりするのが便利」といった日頃の使用感を聞くこともできたそうだ。

会場で参加者から生の声が聞けたことは、大西氏曰くソフトバンクにとって大きな収穫だったという。

「うまく計測できないケースなどを現場で見ることができ、参加者の方々と直接お話することもできました。我々開発チームは現場の生の声を聴く機会が少ないので、貴重な機会になりました」(大西氏)

ichimillが解決を目指す「より大きな課題」

今回、「自律移動ロボットの社会実装」というコンセプトの下、複数台のロボットの制御や位置の計測をichimillで一元管理できたことは大きな自信になったという。

「大会委員長の清水俊彦先生がおっしゃる『複数台のロボットを制御できる世界をかなえる』と言うオーダーには合ったものをichimillで提供できました。今後は機能を向上させて、1人のオペレーターがより多くのロボットを管理できるようにしたいですね」(秦氏)

現在ichimillで可能なのは屋外のデータ計測のみだが、今後は屋内のデータも計測できるように、他の測位技術と連携させる研究を行っているとのこと。秦氏は「将来的には、屋内外の位置情報を1枚の地図で全て管理できるようにしたい」と意気込みを語った。

一方大西氏は、人手不足が叫ばれる業界への活用に意欲を見せる。

「農業や建設業界など、人手不足に悩んでいる分野や、安全安心なインフラ管理の実現に役立ててほしいと思います。現在、池をはじめとする水回りの管理はichimillでできるので、今後は建物の管理もできるようにしていきたいですね」(大西氏)

容易、かつ正確に位置情報を把握できるようになればなるほど、さまざまな用途が考えられるようになる。ロボット制御はその可能性を感じさせてくれるものの一つだろう。さらなる測位技術の向上に期待したい。