京都大学(京大)は2月1日、ナノメートルサイズの微小な結晶である「半導体量子ドット」を集めて結合させることで現れる新しい協同効果を発見し、その効果を利用して非線形光電流を増大させることに成功したことを発表した。

同成果は、京大 化学研究所の田原弘量特定准教授(京大 白眉センター兼務)、同・金光義彦教授、同・坂本雅典准教授、同・寺西利治教授らの研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系のナノサイエンスとナノテクノロジーの全般を扱う学術誌「Nature Nanotechnology」に掲載された。

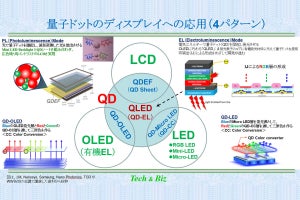

2023年のノーベル化学賞の受賞対象となった半導体量子ドットは、その中に電子を閉じ込めることで、量子力学的な効果によって光の吸収や発光の波長を変えることが可能といった特徴を持つ。そのため、広い波長範囲の光を吸収して電気を取り出す太陽電池や、目的の色に光らせる発光ダイオードなどの光電デバイスを実現するための新たな材料として注目されている。

そして溶液中で合成できるのが、コロイド半導体量子ドットだ。溶液中で量子ドットの結晶を成長させる際、その大きさを制御することで、光の吸収と発光の波長を変更することが可能となる。そうして作られた量子ドットが含まれる溶液を基板に塗布することで、量子ドットを利用した太陽電池や発光ダイオードなどの光電デバイスを開発することが可能だ。

ただしこれまでの量子ドットに関する研究は、個々の量子ドットがばらばらの光学応答を示す場合が大半だったとのこと。つまり、どれだけ量子ドットがたくさんあってもただの寄せ集めであり、集まることによる特別な効果が観測されたことはなかったという。もし多数の量子ドットがお互いに協力しまとまることで、1つの光学応答を示す状況を作ることができれば、これまで以上に大きな光エネルギーや電気エネルギーを取り出すことができると期待されるとする。

しかし、どのようにすればそのような状況を作り出せるのかが明らかになってはいなかった。そこで研究チームは今回、集めた量子ドットがお互いに協力し合う状況を作り出し、量子ドット集合体の新しい物性機能を生み出すことを目的とした研究を行ったという。

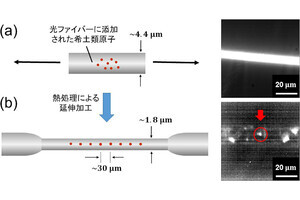

今回の研究では、量子ドット同士を有機分子で結合させた「量子ドット膜」を作製し、光照射によって集団の量子ドットがどのような物性機能を持つのかが調べられた。具体的には、量子ドット太陽電池の研究で注目されているPbS(硫化鉛)量子ドットを材料に用い、長さが異なる有機分子で量子ドット同士を結合させた複数の試料が作製された。

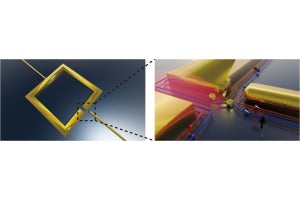

そして、光照射によって量子ドット内に作られた電子の応答を精密に計測するため、2つのレーザーパルス光を用いて光電流を発生させる実験が行われた。電子は量子力学的に波(波動関数)として振る舞うため、2つのパルス光によって作られた電子の波を重ね合わせて強め合いと弱め合いを測定する「量子干渉分光」を行うことで、正確な電子応答を捉えることが可能だ。

量子ドット膜から取り出される光電流について、量子干渉信号の計測を行ったところ、量子ドット同士をつなぐ有機分子の長さを短くしていくと、非線形な光電流信号が増大していく現象が発見された。そこで、照射するレーザー光の強さと有機分子の長さを変えながら、詳細な計測を行うと、隣り合う量子ドットが協同的に応答し、それが光電流信号の増大を引き起こしていることが判明。量子ドット1個あたりに作られた電子の数で規格化しても信号が増大していることから、単に電流が流れやすくなったという範囲を超えた新しい現象であることが確認された。また、有機分子の長さを炭素原子2個分まで短くすることで、集めた量子ドットがお互いに協力し合う状況が作り出され、電気信号を増大させることに成功したという。

研究チームは、光に対して多数の量子ドットが一緒に応答する量子協同効果が発見されたことは、非常に重要な成果としており、非線形な光電流が増大しているということは、照射した光のエネルギーが物質の中で高いエネルギーに変換されて電流として取り出せることを意味しているという。そのため、赤外線のような低いエネルギーの光を有効利用できる光センサや太陽電池など、新しい光電デバイス技術につながることが期待されるとしている。