国立精神・神経医療研究センター(NCNP)、東北大学、千葉大学、京都大学(京大)、産業医科大学、九州大学(九大)の6者は1月22日、神経性やせ症(拒食症)の脳MRI画像研究を実施し、拒食症における「脳灰白質」の体積の変化と症状の重症度との相関を、十分な妥当性をもって明らかにしたことを共同で発表した。

同成果は、NCNP 精神保健研究所 行動医学研究部 心身症研究室の関口敦室長、東北大大学院 医学系研究科 行動医学分野の福土審教授を中心に、千葉大 子どものこころの発達教育研究センター、京大 医学系研究科、産業医科大 医学部、九大大学院 医学研究院 心身医学分野の研究者も参加した共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の分子精神医学を扱う学術誌「Molecular Psychiatry」に掲載された。

拒食症は、低体重ややせ願望、食行動異常などの明らかな特徴がみられるが、診断は必ずしも容易ではないとのこと。健常者でも見られるやせ願望や、特に病初期に患者自身が自分の状態を認識していないケースが多く、客観的な診断指標(バイオマーカー)の必要性が高まっているとする。

そうした中で、拒食症を病態理解するためにMRIを用いた脳の研究が世界中で行われている。しかし症例数が不十分であるため、結果の一貫性に疑問が持たれているという。その課題を受け、脳MRIデータおよび遺伝子データを収集する国際的な共同研究組織であるENIGMA(Enhancing Neuro Imaging Genetics through Meta Analysis)の Eating Disorders Working Groupは、世界中の研究組織から拒食症に関する脳画像データを集約。その結果、多くの脳領域での脳皮質厚や脳体積が減少することが解明された。しかしこれらには症状の重症度のデータが含まれていないため、研究施設間のデータ補正が十分でないという問題が指摘されていたとする。

そこで研究チームは、日本国内で拒食症治療施設かつ3テスラの脳MRIデータを収集できる5つの施設との共同研究を実施し、2014年5月から2019年2月にかけて収集された103名の女性拒食症患者と年齢を統制した102名の健康な女性の脳MRIデータの分析したという。

今回の研究では、これまでのメタアナリシスでは対応できなかったMRI装置の施設間誤差の補正が行われた。メタアナリシスとは、複数の研究結果を統合し、より強固な統計的結論を導き出す手法のこと。拒食症の脳MRI画像を100例以上収集した今回の研究は、メタアナリシスなどを除いた単一研究としては世界最大規模レベルの症例数であり、非常に信頼性の高い結果を得ることができたとする。

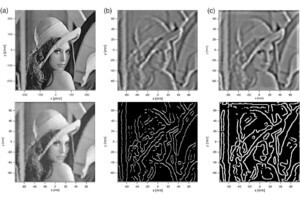

過去の研究でも示されていたが、拒食症患者の脳では、灰白質(脳の表層部に集中する神経細胞体の領域で、思考や感情、意識、運動制御などの高次脳機能を担う)が広範囲において体積が減少していることが改めて確認され、特に小脳、中・後部帯状回、補足運動皮質、中心前回の内側部分、視床において顕著だったという。

さらに今回、腹側前頭前野(眼窩前頭皮質、腹内側前頭前皮質)と後部島皮質の体積が、症状の重症度と正の相関が示された。このことは、メタアナリシスでも達成されていない重要な成果としている。

-

拒食症の重症度と脳灰白質量とが正相関を示した脳部位の三面図。腹内側前頭前前夜、眼窩前頭前野(出所:共同プレスリリースPDF)

-

拒食症の重症度と脳灰白質量とが正相関を示した脳部位の三面図。後部島皮質(出所:共同プレスリリースPDF)

今回の研究は、バイオマーカーが模索されている拒食症の診断と治療において、脳形態異常を利用する新たな可能性が示されているとのこと。今回、脳の特定領域の変化が症状の重症度と関連していることが突き止められたが、これが拒食症の客観的なバイオマーカーとしての役割を果たすことが期待されるという。そしてこれまでにない規模と方法論で行われた今回の研究により、拒食症の病態理解と診断法の開発において新たな知見が提供され、今後の研究の方向性を示すものとして期待できるとする。

また研究チームは現在、治療前後の縦断的な脳MRIデータの収集研究へと展開しており、治療による脳形態の変化の検証、さらに脳MRIデータを治療予後判定に活用するための研究へと発展中だとしている。