京都大学(京大)は1月18日、波長2~5μmという広い波長域で赤外光子を発生する超広帯域量子もつれ光源を開発し、それを用いた量子赤外分光に成功したことを発表した。

同成果は、京大 電子工学専攻の田嶌俊之特定研究員、同・向井佑助教、同・岡本亮准教授、同・竹内繁樹教授、島津製作所の徳田勝彦主任研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、光学とフォトニクスに関する全般を扱う学術誌「Optica」に掲載された。

量子の中でも光子は長距離伝送が可能で、また室温でも量子状態が保存されることから、その量子的な性質を利用した技術が研究開発されており、その1つに「光量子センシング」があり、特に「量子赤外分光」は近年注目を集めているという。

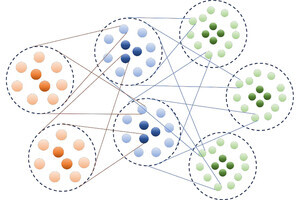

量子赤外分光は、可視域と赤外域にまたいで発生する「周波数量子もつれ光子対」を利用するもので、一方の測定用光子に対して生じる光吸収や位相遅延などの情報を、量子もつれの関係にあるもう一方の検出用光子の発生数変化として読み取ることができる技術。一般に用いられているシリコン光検出器と可視域の光源のみを用いて赤外分光を行えるようになることから、これまでは困難だった赤外分光装置の小型化や高感度化を期待されている。

しかし、これまでは量子もつれ光の帯域が赤外域で狭い範囲(1μm以下)に限られていたことが、量子赤外分光の帯域を制限していたという。それに対し研究チームは、光子対の波長を変化させ掃引する手法による広帯域量子赤外分光を実現。しかし今度は、「広帯域」と「高分解能」を両立させるのが困難という次なる課題が待ち受けていたとのこと。そこで今回の研究では、赤外域で広い周波数帯域にわたり量子もつれ光を生成できる「チャープ擬似位相整合素子」を独自に開発し、2~5μmという広い波長域にわたる量子赤外分光の実現を試みることにしたとする。

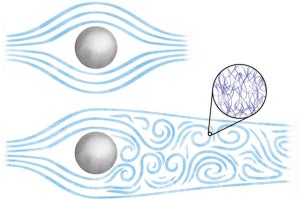

今回開発されたチャープ擬似位相整合素子は、周期的に素子の分極が反転した構造を持つ。同素子から発生する量子もつれ光の光子対の波長の組み合わせは、その分極反転周期で決まるという。つまり、分極反転周期を少しずつ変化(チャープ)させることで、広帯域に渡って量子もつれ光子対を発生させることができる。

今回の研究では、「マグネシウム添加定比タンタル酸リチウム」(MgSLT)に対して、チャープ擬似位相整合構造が設計・製造された。そして、同素子の右端からレーザー光を入射すると、左端から可視光子と赤外光子の対である量子もつれ光が発生し、発生した量子もつれ光の可視光子を分光器で測定した結果、2~5μmという超広帯域赤外光子に対応する可視光子が発生していることが確認されたとした。

-

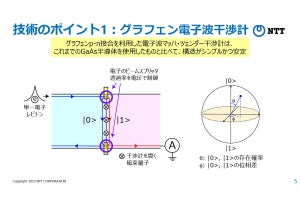

実験系概念図。チャープ擬似位相整合素子は、画像中央下の「PPMg:SLT device」に対応。波長532nmのCWポンプレーザー光をチャープ擬似位相整合素子に入射することで、可視光子と赤外光子の対である量子もつれ光子対が発生する。ポンプレーザー光、および可視光子は波長フィルター(DM2)を透過、赤外光子を反射。可視光子、赤外光子共にに鏡で反射した後、再度チャープ擬似位相整合素子に入射する。波長フィルター(DM1)を透過した可視光子は、光ファイバを介して光子検出器(APD)で検出される(出所:京大プレスリリースPDF)

可視域の励起レーザー光をチャープ擬似位相整合素子に入射させると、上述の通りに可視光子と赤外光子からなる量子もつれ光が発生する。この量子もつれ光を、波長フィルターにより赤外光子と、可視光子および励起光に分離した後、それぞれ鏡で反射させ、再びチャープ擬似位相整合素子に入射させる。この時、量子干渉により、2つの経路長に応じて発生する可視光子の量が増減するという。そして、以前研究チームによって開発された「量子フーリエ変換赤外分光法」を用いて、赤外光子側の反射鏡の位置を変化させながら得られた干渉縞をフーリエ変換することで、赤外域スペクトルが算出された。

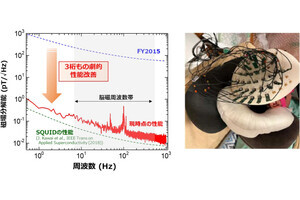

溶融石英ガラス、ポリスチレンフィルム、エタノールといった無機・有機のさまざまなサンプルに対し、可視光源と検出器を用いて取得された量子赤外分光は、従来のフーリエ変換型赤外分光装置の結果とよく一致しており、超広帯域でかつ高い分解能でスペクトルを取得できていることが確認されたとしている。

将来的に、電池で動作するコンパクトで高性能な赤外分光装置が実現されることで、これまでオンサイトでは困難だった、環境モニタリングや医療、セキュリティなど、さまざまな分野への波及が期待されるという。また、今回の成果で開発された超広帯域量子もつれ光源などの基盤技術は、量子赤外分光だけでなく赤外域の量子イメージング、さらには将来の量子コンピュータの実現にも寄与することが期待できるとしている。