大阪公立大学(大阪公大)は1月12日、粘性が消失する量子流体である「超流体」における(量子)乱流を理解する上での理論的な課題に焦点を当て、超流体中を落下する物体の終端速度を測定すれば、超流体における「レイノルズの相似則」の成立を検証できることを示したと発表した。

-

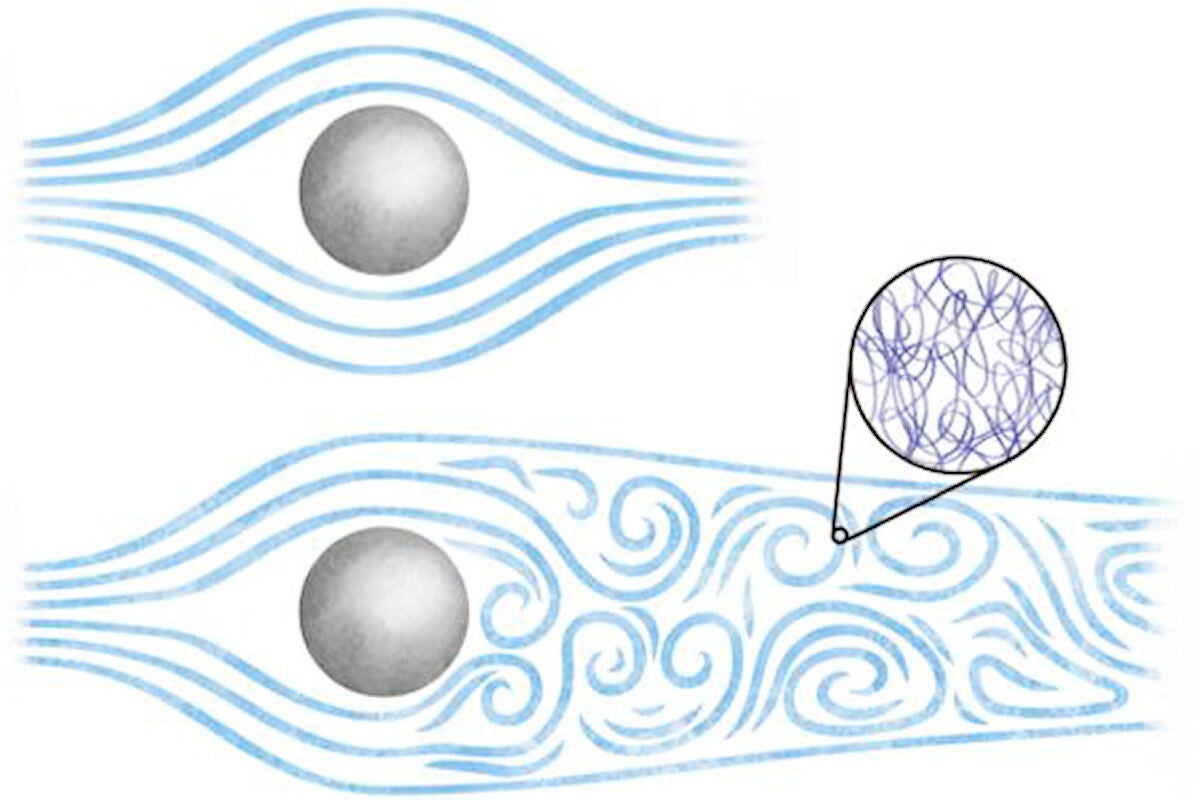

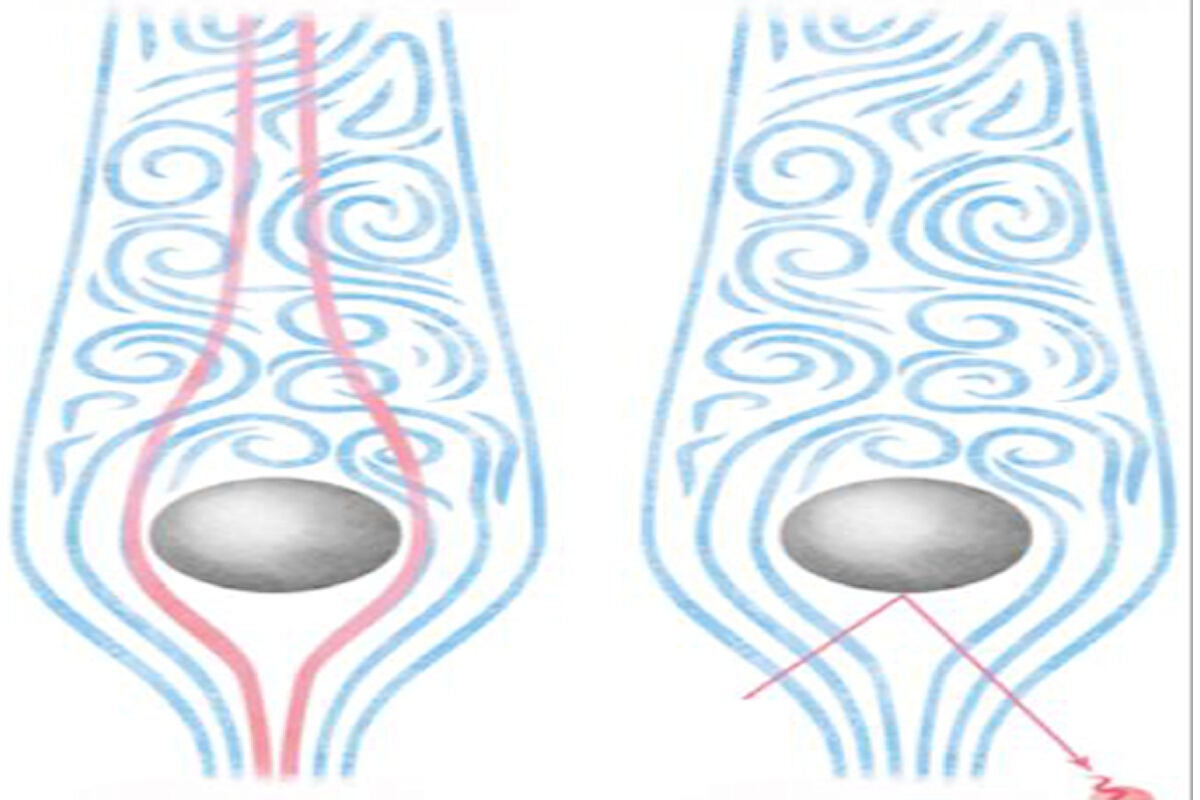

超流体中を一定速度で運動する物体周囲の流れの模式図。(上)純粋な超流体では、流体の抵抗力が働かない流動状態が実現する。(下)物体の速度を十分大きくすると、粘性流体と同様な流れのパターンが後方に形成されることが予想される。右上丸内の挿絵は、流れのパターンが微視的には糸状の量子渦が複雑に絡まった量子乱流から構成されていることが示されている(出所:大阪公大プレスリリースPDF)

同成果は、大阪公大大学院 理学研究科の竹内宏光講師によるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する物性物理とその関連分野全般を扱う学術誌「Physical Review B」に掲載された。

流体中で物体が激しく運動した結果として後方に生じる「乱流」は、物体の運動エネルギー損失の主要因となる。乱流の発生やエネルギー損失の度合いは、「レイノルズ数」によって統一的に把握することが可能で、レイノルズの相似則と呼ばれている。

ただし、量子効果が顕著なある種の物質が、絶対零度(-273.15℃)近傍の低温下で固化せずに相転移した超流体は、それが当てはまらない。粘性が失われる超流体は従来の流体よりも簡潔に記述できるため、流体科学の悲願である乱流理論の構築に有効な模型の候補とされてきた。

しかし超流体では、乱流に本来付随するはずのエネルギー損失の機構が十分に解明されておらず、レイノルズの相似則の適用についての検証を困難にしていた。この問題は超流体による乱流模型を実用レベルで構築する上で、避けては通れない問題だという。そこで竹内講師は今回、同問題の解決に向けて、絶対零度の純粋な超流体で実効的に作用する「量子粘性」という概念を導入し、その検証方法を定量的に提示することにしたとする。

具体的に想定される超流体は、15K(約-258℃)以下に冷却された液体ヘリウム(4He)だ。液体4Heは2K(-約271℃)以下になると、粘性が異常に低下する物理現象「超流動」が知られる。同現象は、摩擦あるいは粘性のない中性粒子の流れと便宜上表現される(厳密な意味では熱揺らぎに起因した粘性が存在する)。

液体4Heは、量子効果に由来する粘性を持たない「超流動成分」と、通常の粘性を持つ熱揺らぎからなる「常流動成分」の2つの流動成分を持ち、それらが混ざり合った流体のように振る舞うとされる。約2K以下から超流動成分が徐々に増加し、熱揺らぎが消失する絶対零度では超流動成分のみが存在する純粋な超流体になると考えられている。

-

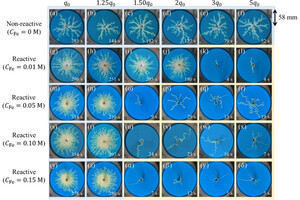

超流体中を落下する物体のまわりの超流動成分と常流動成分の流れの模式図。(左)熱揺らぎに起因して現れる常流動成分(赤)は、高温側で粘性流体のような低速度流を形成。(右)低温側では常流動成分を構成する準粒子が希薄になり、流体力学的描像が破綻する(出所:大阪公大プレスリリースPDF)

そこで問題となるのが、超流体には、通常のレイノルズ数を求める「R=ud/ν」(u:速度、d:長さスケール、ν:動粘度)が使えないという点だ。超流体の場合はνがゼロとなるため、Rが無限大に発散してしまうのである。その後、νを超流体中の渦の循環である循環量子「κ」で置き換えた、超流動レイノルズ数「Rs=ud/Κ」が提案され、さらにその後にRsのuから補正「uc」を差し引いた修正案も出された。しかし、ucは想定している流体系の設定に大きく依存するため、従来のレイノルズの相似則のような普遍的な記述を妨げる要素でしかなかったという。そこで今回の研究では、超流体中を落下する物体の終端速度を測定することで、純粋な超流体にもこのような実効的な粘性が存在するのかどうかを確かめるという手法を理論的に提案したとする。

流体中の物体は重力で落下するが、空気や水の抵抗、浮力などもあり、それらがつり合った時、物体は終端速度に達する。また、現実には絶対零度を実現できないため、常流動成分による寄与も考慮に入れる必要があった。終端速度の観測値から抵抗力に係る超流動成分の寄与のみをうまく抽出すれば、純粋な超流体による抵抗力、ひいては、有効的な修正版の動粘度νsを測定することが可能になるという。

そして、測定される実効的なνsの値が、循環量子κと等しいかどうかが非自明のため、新たな概念の量子粘性が導入された。レイノルズの相似則によると、流体による抵抗力はレイノルズ数を通じてのみ動粘度に依存する。つまり、同相似則が適用されるためには、量子粘性が系の詳細に依らず超流体の流体としての本来の性質にのみ依存する物理量によって決定される必要がある。実際、このような候補となるのは、動粘度と同じ次元を持つ物理量であり、超流体中の安定な渦が取り得る唯一の循環である循環量子κのみになるとした。

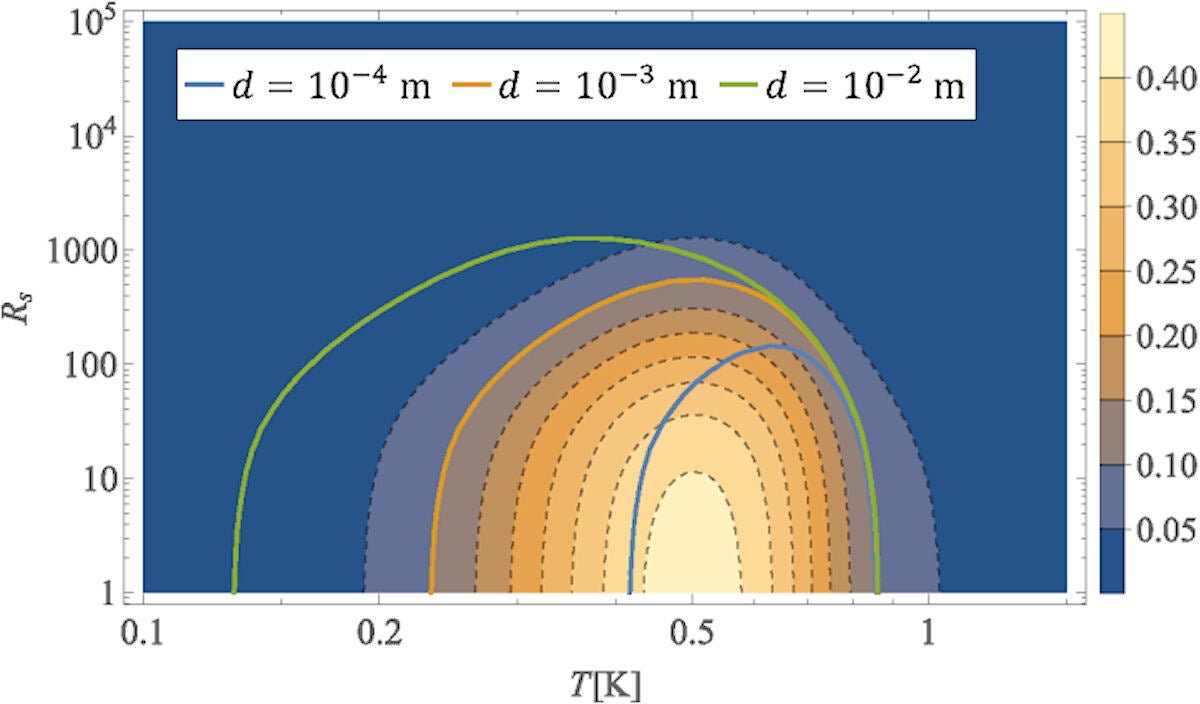

そして、循環量子を量子粘性として採用した時の終端速度と熱揺らぎによる補正が、幅広い温度領域で算出された。具体的な理論計算によると、1mm程度以上の大きさの鉄製の物体を実験試料として採用すれば、速度補正ucなどの熱揺らぎ以外の補正を無視できるパラメータ領域に到達することができるという。

当初、熱揺らぎに起因する常流動成分の寄与を算出することは非常に困難であると考えられていたが、2つの流動成分間の相互作用が無視できる温度領域で検証できること、さらに常流動成分の流れに対するレイノルズ数が超流動レイノルズ数に比べて十分小さい値を取ることが具体的な見積もりで確認され、理論計算の実行が可能であることが明らかにされた。

-

理論的に見積もられた熱揺らぎによる補正。直径d=1mmの鉄球に対する結果が表されている。補正の量子粘性に対する割合は右の背景の色で表されており、割合と色の対応は右の凡例の通りである。太線はd=0.1、1、10mmの鉄球に対する補正が0.1の等値線を表す。横軸は、温度(T:単位はケルビン)と縦軸は超流動レイノルズ数(Rs)が表されている(出所:大阪公大プレスリリースPDF)

竹内講師は、今回提案された量子粘性の概念により、量子流体力学を包括する流体科学の新しい枠組みが創成されることが期待されるとしている。