Intelは12月14日に米ニューヨークで開催した同社の新たな方向性を示すイベント「AI Everywhere」にて、Core Ultraモバイルプロセッサや第5世代Xeonスケーラブルプロセッサなどを正式に発表した。同18日、同社日本法人インテルが、このイベントを踏まえ、日本のメディア向けに日本のAIの現状などを交えた説明会を開催した。

半導体が世界の産業を支える礎に

最初に登壇したインテル代表取締役社長の鈴木国正氏は、近年の世界的なデジタル化の波によって、半導体の影響がさまざまな分野に及ぶようになってきたことを指摘。そうした社会的ニーズを背景に半導体の演算能力はこの10年で100倍に向上したとするほか、すべての人の仕事の生産性はAIを活用することで30%引き上げることが可能であるとする。

こうした社会情勢の変化を踏まえIntelでは近年、SilliconとEconomyを掛け合わせた「Silliconomy」を提唱。シリコン(半導体)なくして経済成長はあり得ず、シリコンを理解したうえで、経済、産業の在り方を考えていかないといけない時代が到来したことをアピールしてきた。鈴木氏は、Silliconomyに対する自身の理解として「Intel自らがこういったメッセージを発信することで、Intelという半導体業界のリーダーとして業界をけん引してきた企業としての責任を示そうとしている。その実現のためには、よりユーザーとコミュニケーションを行い、丁寧に説明をしていく必要性を感じている」と、Intelとしての役割を説明する。

半導体の中でも期待されるAI関連需要の急成長

半導体産業は2030年までに1兆ドル規模にまで成長することが期待されており、その周辺産業まで含めれば、マクロ経済に大きな影響を与える産業を構成していると言える。

そうした半導体の需要の20%が今後、AI関連チップで占められることが予想されるほか、市場の成長性としては自動車、コンピューティング/データストレージ、無線の3つがけん引すると予測されている。中でも自動車は最新のハイエンドクラスモデルで3000-5000個の半導体が用いられているが、これが電気自動車(EV)になると5000-7000と倍近く増加することが予想されている。

世界と比べてデジタル化で後れを取る日本

デジタル化社会では、半導体がさまざまな場所で活用されるようになり、人々はデジタルツールを使いこなす必要がでてくる。その一方、スイスのビジネススクールIMDが実施している「世界デジタル競争力ランキング」の調査で日本は2022年版で29位、2032年版に至っては32位と順位を落としている。

ただし、「その内訳をブレークダウンすると、ランキング順位が低い項目がある一方、無線ブロードバンドの普及率や市民の行政への電子参加などは全体で2位、高等教育での教員1人あたりの学生数(少ない方が上位)では3位と、高いものも多い。インテルとしての解釈としては、日本は高校の教員数は多いが、デジタルやグローバル化に弱い。だからこそ、企業や教育機関の教育の仕方でストーリーが変わってくる。人材開発のやり方次第では伸びていく可能性がある」と、鈴木社長は決して悲観する状況ではないとし、インテルでもSTEAM教育をこれまでも推進してきたが、多くのパートナーの協力のもと、文部科学省もそうした取り組みに注目するようになってきたことに触れ、単に半導体を売るのではなく、社会貢献やデジタル化社会に向けた発展のきっかけとしての存在になることがインテルの役割であり、しかもそれは短期的なものではなく、中長期的なものであることを強調した。

AIをどこでも活用できる時代に

また、ハードウェアの進化の方向性として同社はAI関連への注力を1つのポイントとして掲げている。

この点についてインテル執行役員 経営戦略室長の大野誠氏は「クライアントからエッジ、データセンターまでプラットフォーム問わずにAIを活用できるようにすることが重要。AIは限られたプラットフォームや限られたユーザーだけのものではなく、多くの人が活用できるようにならなければならない」とし、その実現に向けた言葉が「AI Everywhere」であるとする。また、「現状、AIの学習、チューニング、推論といったほとんどのワークロードがクラウドベースで行われているが、多様なユーザーニーズに応えるためには推論の一部をエッジ、つまりローカルで行えるようになる必要がある」ともしており、その実現のためには「ヘテロジニアスな選択肢」「オープンソフトウェア」「セキュリティ」の3つが相互につながる連続体である必要性を強調。AI Everywhereの実現には、さまざまなユースケースに対応できるようにCPU、GPU、FPGA、AIアクセラレーターなど、必要に応じたハードウェアの選択肢の提供と、多様なAIアプリケーションをそれぞれの個別案件ごとに大幅に書き換えることなく動かすことを可能とするソフトウェア環境の提供、そしてそれらの土台としての開発者やユーザーが安心して使えるセキュリティによるモデルの構築から学習、ファインチューニング、推論のすべての作業を安全かつ機密に処理することが必要であるとした。

クラウドとエッジ、両面からの必要に応じたAIの使い分けが重要で、「IntelはAIをPCに導入していく。今後、本格的なアシスタントとしてクリエイティブや生産性の向上につながるAIが登場すると思っている」(大野氏)として、IntelとしてPCにAIを導入していくことで、AIの持つ可能性が広がっていくことにつながることを宣言した。

Core Ultraと第5世代Xeon SPの発売が正式に開始

同イベントの開催に合わせる形で、同社はCore Ultraプロセッサ(開発コード名:Meteor Lake)ならびに第5世代Xeonスケーラブルプロセッサ(Xeon SP)(開発コード名:Emerald Rapids)の発売を正式に開始したことを明らかにした。

-

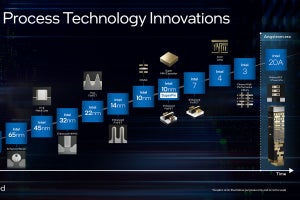

Intelのテクノロジーロードマップ。2024年にはIntel 3が立ち上がる予定だが、Intel 20Aも2024年前半にローンチ予定(Arrow Lakeで採用予定)。Intel 18Aは2024年後半に製造準備が整う見通し(Panther Lake/Clearwater Forestで採用予定)で、Intel 18Aのローンチにより、Intel Foundryの本格的なサービスインも開始されることとなる

また、それに併せてテクノロジーロードマップならびにエンタープライズ向け製品/PCクライアント向け製品ロードマップを改めて披露。4年で5つのプロセスノードの実現が順調に進んでいることをアピール。Intel 3、Intel 20A、Intel 18Aともに2024年内に順次、製造準備が整っていく予定であることが示されたほか、Intel 18A以降のプロセスの立ち上げも見込みがついたとし、Intel 18Aより本格的なファウンドリサービスを開始、すでにプロセスデザインキット(PDK)のドキュメントリリースをユーザーに通知し始めたとしている。各プロセス技術の採用製品としては、例えばCore Ultraが同社初のIntel 4プロセス採用製品となるが、2024年前半にはEコア(高効率コア)を採用したXeonプロセッサ(開発コード名:Sierra Forest)がコンピュートタイルにIntel 3を採用して投入される予定。同製品は同社史上最大の288コアを採用し、高密度コンピューティングニーズに対応する製品となる。さらに2024年後半には第5世代Xeon SPの後継品(開発コード名:Granite Rapids)もIntel 3をコンピュートタイルに採用する形で市場投入される予定となっている(2製品ともにIOタイルはIntel 7)。

このほかのエンタープライズ向け製品としてはGPUの後継品として、IntelデータセンターGPUであるFlexシリーズとして「Melville Sound(開発コード名)」と次世代アクセラレータとして「Falcon Shores(開発コード名)」が控えていること、ならびにAIアクセラレータ「Gaudiシリーズ」として、2024年に5nmプロセスを採用した「Gaudi 3」を、2025年にはさらなる後継品の投入を予定していることを明らかにした。ちなみにGPUシリーズは2023年上半期に、現行のGPU Maxシリーズ(開発コード名:Ponte Vecchio)の後継に位置づけられていたRialto Bridge(開発コード名)と、Flexシリーズの後継として位置付けられたLancaster Sound(開発コード名)のそれぞれがキャンセルされ、Falcon ShoresとMelville Soundに注力していくことがアナウンスされている。

一方のクライアントPC向け製品としては、このイベントに併せる形でCore Ultraプロセッサが正式発表された。同製品は同社のパ3Dッケージング技術「Foveros」をメインストリームプロセッサとして初めて採用したもので、Intel 4を用いてコンピューティングタイルが製造されているほか、SoCタイルに省電力なCPUコア「LP Eコア」を新たに採用したほか、NPUも搭載。これにより低消費電力で動作させつつ、機械学習を可能としたとする。

このLP Eコアを活用することでさまざまな状態での電力効率を改善したとするほか、「Intelが定義するAI PCはNPUのみならず、CPU、GPUそれぞれを用途に応じてフル活用することで、プラットフォーム全体としてAIを活用しようというもの。NPUは低消費電力で動作し、ユーザーが気づかないうちにAIを活用するような場合に、GPUは生成AIやすぐにでも答えが欲しいときに、そしてCPUは迅速な対応などが求められるとき、と使い分けができる。AIの処理の振り分けもOpenVINOツールキットを用いてソースコードの書き換えなしで、それぞれの実行ユニットの振り分けや連動といったことも可能」(インテル技術本部 部長の安生健一朗氏)とのことで、こうしたエコシステムそのものを推進していくことで、Intelとして、2025年末までに1億台のAI PCを市場に投入すること、ならびに300以上のソフトウェアでAI対応を果たすことをグローバルで目指すとしており、日本国内でもAI PCの普及に向けた取り組みとして、OpenVINOを軸に、その技術やベストプラクティスを学びあう場としての「AI PC Garden」を立ち上げ、AI PCのメリットを伝える努力をしていくとしている。