神戸大学、帝京科学大学、東京大学(東大)の3者は12月1日、ヒゲクジラ類の一種である「ザトウクジラ」が、漁船から落ちた魚などの“おこぼれ”を拾い食いしていることが、衝突の危険性のある漁船の周囲において確認されたことを共同で発表した。

同成果は、神戸大大学院 海事科学研究科の岩田高志助教、帝京科学大の青木かがり准教授、東大 大気海洋研究所の佐藤克文教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、動物行動学に関する全般を扱う学術誌「Ethology」に掲載された。

イルカ、アザラシ、オットセイなどの海生ほ乳類、カモメやアホウドリなどの海鳥類などが含まれる海の高次捕食動物は、餌獲りのために漁船の周囲に集まることが知られている。漁船から落ちた魚などを狙うことで、少ない労力で餌を得られるからだ。そうした中で最近になって、ヒゲクジラ類においても漁船の周囲に集まって餌を取っている報告がなされたという。

ヒゲクジラ類は、小魚や動物プランクトンの群れに突進してそれらを捕まえる「ランジフィーディング」と呼ばれる餌獲り様式を駆使することが知られている。しかし、餌獲りの際にクジラが突進して漁船への衝突のリスクがあるほか、漁船の周囲ではロープや網などの漁具にクジラが絡まってしまうリスク(その結果として死に至る危険性もある)もあり、漁業者にとっても、漁具の破損やクジラを救助する際に生じる接触事故(人とクジラ、船とクジラ)のリスクなどが考えられる。そのため、ランジフィーディングは漁船の周囲において効果的な餌獲り様式ではないと懸念されている。そこで研究チームは今回、ノルウェーにおいて、ヒゲクジラ類の一種であるザトウクジラが漁船の周囲でどのように餌獲りをしているのかを調査したとする。

今回の野外調査は、ノルウェー・トロムソ沿岸域のフィヨルドで、2017年1月に実施され、動物に行動記録計やビデオを装着して動物の行動や周りの環境を調べる手法である「バイオロギング」を用いて行われた。クジラにビデオや行動記録計などの装置一式を取り付ける時は、小型のボート(5~6m)でクジラに接近し、約6mのポールを使って吸盤で装着したとのこと。吸盤で装着された装置一式は、数時間後に自然に脱落して海面に浮かんでくるので、装置一式に組み込まれた発信機の電波を頼りに回収するという仕組みだ。

ザトウクジラに記録計を装着する様子(出所:神戸大Webサイト)

研究チームによると、同調査により、ザトウクジラ3個体から合計32時間の行動データと17時間のビデオデータが得られたという。その後、まずビデオデータから分析が行われ、ザトウクジラが漁船から落ちた魚を食べたかどうかの判定が行われた。

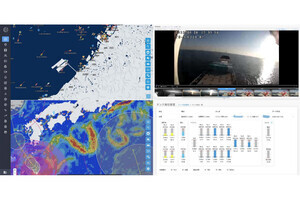

ビデオデータのうちの1つは、漁船の周囲を泳いでいたクジラに装着されたカメラで録画されたもので、装置の装着後、クジラが漁船の周囲に43分間留まる様子が記録されていた。その間、漁船から落ちた大量の死んだ魚、漁船から落ちた魚を狙うシャチ、漁船、ロープなどの漁具が映っており、また装置を装着されたクジラが、上顎を上げて魚をついばんでいる様子も記録されていたという。そこで研究チームは、漁業者が廃棄した(漁船から落ちた)魚を拾うクジラの行動を「拾い食い」と名付けたとしている。

-

(a~d)漁船の周囲を泳ぐザトウクジラに装着されたビデオの水中映像。(a)シャチとロープ。(b)死んだ魚(タラ)。(c)死んだ魚(ニシン)。(d)死んだ魚を食べるために装着個体が上顎を上げている様子。(e)ザトウクジラとシャチが漁船の周囲で一緒に魚を食べる様子。(e)映像会社のアンドレアス・ヘイドにより撮影された水中映像(出所:神戸大Webサイト)

ザトウクジラが漁船の周りで拾い食いをする映像(出所:神戸大Webサイト)

次に、行動データを解析し漁船周辺でランジフィーディングを行っているかどうかを調査。すると、拾い食いをしていた個体は装着期間中に一度もランジフィーディングをしていなかったのに対して、ほかの2個体においては、体を激しく動かし遊泳速度が速くなるランジフィーディングの特徴的な動きが記録されていたとする。

-

装着された記録計により得られたザトウクジラの遊泳行動の時系列記録。(a・b)上から遊泳速度、潜水深度、加速度の動的成分、Jerk。クジラが尾びれを動かした時の振動が、加速度の動的成分に記録される。Jerkは、加速度から求められる体の動きの激しさを示す指標で、ランジフィーディングの検出に使われる。潜水深度の上のオレンジ色の四角はランジフィーディングが、加速度の動的成分の上のオレンジ色の丸は尾びれの動きが表されている。(a)漁船の周囲で拾い食いをするクジラの行動記録。ビデオの映像により、拾い食いをしている期間が確認された。また、拾い食いの後は餌獲りをしていなかった。(b)ランジフィーディングを伴うクジラの行動記録。前半部分は、餌獲りをしていなかった。後半部分に、体を激しく動かし、遊泳速度が速くなるランジフィーディングの特徴が見られるという(出所:神戸大Webサイト)

拾い食いを伴う潜水は、ランジフィーディングを伴う潜水と比べ、潜水中の尾びれを動かす頻度が低く、最大遊泳速度も遅いことが判明。尾びれの動きや遊泳速度は、消費エネルギーと関係があることが明らかにされており、拾い食いに必要なエネルギーが小さいことが確認された。一方で、群れを成す餌を狙うランジフィーディングとは異なり、拾い食いでは散らばった餌を狙うため、一度に得られる餌量は少なくなる。これらのことから、拾い食いは、少ないエネルギーで少ない餌を食べるという、エネルギー節約型の餌獲り様式であることが明らかになったとした。

今回の研究により、ザトウクジラが状況に応じて柔軟に餌獲り様式を変えていることが示された。しかし拾い食いには、クジラにとっても漁業者側にとってもリスクがあるため、クジラの保護・管理の観点、また安全面において、拾い食いは避けるべき事象とし、クジラが漁船の周囲に集まってくる環境においては、嫌がる音を出すなど漁船や漁具に近づけさせない取り組みが推奨されるとする。人間活動は、さまざまな場面においてクジラを含む多くの海洋動物に影響を与えていることから、研究チームは今後も海洋動物の生態の解明に取り組んでいくことで、海洋動物と人間が共存する世界の実現に一翼を担うことが期待されるとしている。