理化学研究所(理研)は11月2日、小児の牛乳アレルギーに対する経口免疫療法において、便中のいわゆるビフィズス菌と言われるBifidobacterium属を含む「ビフィドバクテリウム科」を中心とした細菌群が多いことが、アレルギー反応の抑制の維持(「持続的無反応」の獲得)と関連することを明らかにしたと発表した。

同成果は、理研 生命医科学研究センター 粘膜システム研究チームの大野博司チームリーダー、同・柴田涼平客員研究員らの研究チームによるもの。詳細は、日本アレルギー学会の刊行するアレルギー疾患に関する全般を扱う欧文学術誌「Allergology International」に掲載された。

小児の食物アレルギーでは、鶏卵やピーナッツ、牛乳などが代表的なアレルゲン(原因物質)として知られており、患児の中には3~5歳までに自然に治る可能性もあるが、そうではないケースもあり、その場合は重篤なアレルギー反応が出る恐れがあるため、牛乳の摂取を避け続ける必要がある。

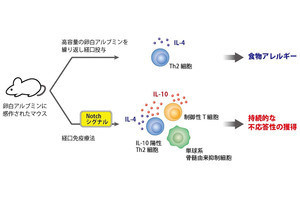

近年、そうした食物アレルギーの治療法として、臨床試験において効果的であることが示されているのが「経口免疫療法」であり、原因となる食べ物を少量から経口摂取し、徐々に増量することで、アレルギー反応を起こしづらくする治療法とされている。しかし、牛乳アレルギーに対する経口免疫療法は、特に治療中に重篤なアレルギー反応のリスクが高いことが問題となっていたという。

また近年、治療を続けている間、つまり牛乳を摂取している間はアレルギー反応が抑制されるが、治療終了後にアレルギー反応の抑制状態である「免疫寛容」を維持すること(持続的無反応を獲得すること)は、ほかの食物アレルギー(鶏卵・ピーナッツなど)に比べて難しいことも分かってきた中で食物アレルギーに対する耐性の獲得について腸内環境(腸内細菌および便中代謝物)の重要性が指摘されるようになってきた。しかし、経口免疫療法における腸内環境に関する報告は限られていたことから、研究チームは今回、牛乳アレルギーを持つ5~15歳の小児32人を対象に、経口免疫療法と腸内環境要因、持続的無反応の獲得との関連性を評価することにしたとする。

具体的には、経口免疫療法中の臨床因子の評価を実施。今回の研究では、対象者32人のうち4人が重篤な副作用などにより治療中止となったものの、残り28人が13か月間の治療を終え、その治療期間中、牛乳または牛乳に多く含まれるタンパク質である「カゼイン」に対する「特異的IgE値」など、牛乳アレルギーのマーカーの値は改善していることが確認されたという。しかし、治療終了後に2週間ほど牛乳の摂取を中断する期間を設定。そこで受けた食物負荷試験で目標値を超える牛乳を摂取できた(持続的無反応を獲得した)のは7人だけであることが確認されたとする。

また、経口免疫療法中の腸内環境が評価され、経口免疫療法を受けた小児の便中から検出された細菌が腸内細菌の指標として、変動パターンが似ている腸内細菌や便中代謝物を、モジュール(グループ)にまとめて解析したところ、経口免疫療法中に腸内細菌モジュールおよび代謝物モジュールは大きく変動していたとする。その変動は、特に治療初期に大きいことが判明したほか、腸内細菌はバクテロイデス科を中心としたモジュール、便中代謝物は脂肪酸を中心としたモジュールの変動が大きかったとする。

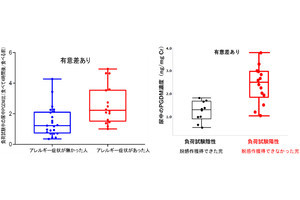

さらに、臨床因子と腸内環境因子のうち、経口免疫療法による持続的無反応の獲得に関連する因子が評価されたところ、治療前の小児の臨床因子では、アトピー性皮膚炎または喘息の治療を併せて受けていることと、牛乳およびカゼイン特異的IgE値が高いと、持続的無応答の獲得率が低い傾向にあることが確認された一方、腸内環境因子では、治療開始前のビフィドバクテリウム科を中心としたモジュールの豊富さと、持続的無反応の高い獲得率が関連していたとする。

加えて、治療開始3か月後、13か月後、および牛乳摂取中止2週間後の時点での牛乳・カゼイン特異的IgE値およびビフィドバクテリウム科を中心としたモジュールの豊富さに対しても、持続的無反応の獲得との関連性が認められたとするほか、ビフィドバクテリウム科を中心とした腸内細菌モジュールは、持続的無反応を獲得している群で、治療中に増加する傾向にあったことも確認されたという。さらに、経口免疫療法による持続的無反応の獲得および持続的無反応の獲得に関連していた因子が、ほかの腸内環境モジュールとどのような関係にあるかが評価されたところ、これらの持続的無反応の獲得に関連する因子は、腸管保護的な役割や糖類の産生に関わるほかの腸内環境モジュールとの関係性が強いことが示されたとしている。

なお、研究チームでは、今回の研究成果について、経口免疫療法が免疫寛容を誘導するメカニズムの解明や、経口免疫療法における腸内細菌をターゲットとした併用療法の開発に貢献することが期待されるとしている。