内田洋行と埼玉県鴻巣市は10月23日、「のすっ子未来教室」の1年間の研究成果発表会として、教職員による最先端の学習空間を活用したPBL型(Project Based Learning:課題解決型学習)授業の公開授業・記者会見を実施した。

両者は、2022年11月にPBL型学習の事業連携協定を締結しており、その協定の下で鴻巣中央小学校に最先端のICT機器を実装した学習空間「のすっ子未来教室」を構築している。また、同事業にはインテルも参入しており、3者でIT人材育成やPBL型学習の推進を支援している。

今回の説明会には、鴻巣市 市長の並木正年氏、内田洋行 取締役専務執行役員 宮村豊嗣氏、インテル 執行役員 パートナー事業本部本部長 高橋大造氏らが登壇し、のすっこ未来教室内での授業の内容や今後の展望を語った。

-

左からインテル 執行役員 パートナー事業本部本部長 高橋大造氏、内田洋行 取締役専務執行役員 宮村豊嗣、鴻巣市 市長 並木正年、鴻巣市教育委員 教育長 望月栄氏、鴻巣市教育委員会 教育部部長 齊藤隆志氏、鴻巣中央小学校 校長 永塚壽一 氏

2022年度から2024年度までは「子どもたちの学びが変わる3年間」

今回の舞台となった、のすっ子未来教室とは、元々は鴻巣市立鴻巣中央小学校のPC室であった場所を内田洋行とインテルと連携することで、最先端のICT機器を実装した学習空間に生まれ変わらせたもので、「鴻巣市モデル」の取り組みの1つとなっている。

大型モニターが20セット備えられ、3Dプリンター、動画や画像の編集ソフトといった最新の機材を設置しているほか、内田洋行が手掛ける可動式の机や椅子が導入されており、さまざまな学びの場面で活用できる教室となっている。

このような先進的な取り組みを行っている鴻巣市だが、同市は「ICT機器の活用により、新しい時代で活躍するために必要な資質・能力を育成する」ことを基本理念に据えた「鴻巣市学校教育情報化推進計画」を2019年9月に策定している。

鴻巣市教育委員会 指導主事の矢野貴氏は同計画に基づき、GIGAスクール構想に先駆けた2024年までの先鋭的な5カ年の取り組みを行っていると説明する。

「2021年度すなわちGIGAスクール構想元年は、 1人1台端末への適用で精一杯だったことは確かです。同校では、2022年度から2024年度までについては、子どもたちの学びが変わる3年間であると捉えており、2022年8月の市長の所信表明で述べられた『教育先進都市』を作るべく、さらなる一歩を踏み出しているところです。具体的には、1つ目として教科横断的なプロジェクト型学習の推進、2つ目として学習のデジタル成果物の充実、そして3点目として教育活動の充実のためのデータ支援、データ活用にチャレンジをしています」(矢野氏)

PBL型学習の導入で総合学習の時間に肯定的な生徒が増加

また、授業に関しても子どもたちの学びの変容を促す授業改革のために、「鴻巣市学校教育情報化推進プロジェクトチーム」という組織を新設しており、上記で挙げられた教科横断的なプロジェクト型学習の推進や学習のデジタル成果物の充実のために活動しているという。

「本校は昨年度よりPBL型学習の授業実践に取り組んできました。総合的な学習の時間、生活科などにおいて、教科横断的に展開し、解決すべき課題に対して探求的な見方、考え方を働かせて取り組ませることにより、課題解決能力や自己の生き方、あり方を考えていく支出能力を育成することを目指しています」(岩城氏)

このような授業実践を通して、子どもたちには大きな意識の変化が起きているという。

同校の総合的な学習の時間に関するアンケートでは、肯定的な回答が94%から98%に向上したことが分かったという。また、生活科に関しても同様に上昇していることが分かっている。

この結果の理由としては、主体的に取り組むことや、仲間と共同して取り組むこと、課題解決を図ることに喜びを感じている児童が多いということが挙げられるそうだ。

加えて、友達やさまざま色々な人と関わったりして、自分の考えを広げることができるかについて聞いた質問でも、肯定的な回答が増えたという。「児童は課題解決する中でさまざまな考え方に触れ、考えを広げたり 深めたりする経験を積むことができるようになってきている」と、岩城氏は語った。

グループで動画を編集 「段々できるようになってきた」

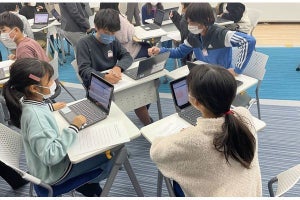

説明会の後には、5年生の総合的な学習の時間である「結(ゆい)の学校を自分たちの手で」というテーマの授業が公開された。

鴻巣中央小学校は、2024年度に鴻巣市立常光小学校との統合を控えており、受け入れる側の鴻巣中央小学校の児童・生徒たちが、「一緒に学ぶことで、もっとどんな事ができるのか」をテーマに、各グループがさまざまなアイデアを発表し、PBL型授業を展開している。

児童・生徒たちは、自分たちの考えを高性能PCに対して動画編集やパワーポイントを活用し、それぞれのアイデア表現を形にする。それを壁一面の大型スクリーンに投影して発表し、協働を深めていくという授業となっている。

授業の初めに、グループで考えた動画をクラスメイトに見てもらい、そこから良かったポイントとアドバイスを聞き、さらに良いものに仕上げていくという流れで授業は行われる。また、この動画の紹介の際には、統合先の鴻巣市立常光小学校の生徒ともリアルタイムで中継がつながっており、画面を通して意見交換を行っていた。

アドバイスの時間が終わると、グループごとに席を変形させ、動画の修正作業がスタートする。この際に、クラスメイト1人ひとりから、ポストイットに書かれたアドバイスを受け取り、その中から「すぐに修正できる」と判断したものから修正していくという方法で作業の優先順位を付けるなどの工夫が行われていた。

このアドバイスを元に、生徒たちはテロップの文字の色や大きさを変更したり、動画に挿入するナレーションを考えたりするなど、大人も顔負けのスピードで動画編集を進めていた。時には、先生に意見を求めたり、操作方法を聞いたりするため、先生たちのスキルも求められるが、それにも的確な対応が行われていた。

作業が終わると、アドバイスをもらう前の動画と修正した後の動画を見比べてみて、どのように修正したのかを紹介し、改めてコメントをもらう時間が設けられていた。これにより、少しずつ、着実に完成に近付けていくようだ。

最後に公開授業に参加した鴻巣中央小学校の5年1組の生徒に話を聞いた。

「授業でやるまで動画編集はしたことがなかったけれど楽しいです。どこでカットするのか、どんなナレーションを付けるのか、などを考える難しさもあるけど、段々できるようになってきました。まだ完成までに3時間くらいはかかりそうなので、頑張っていきたいです」(5年1組 宮怜太郎くん)