2月15日、内田洋行 ユビキタス協創広場CANVAS(東京都中央区)で「全国ICT教育首長シンポジウム -日本のICTトップランナーによるNEXT GIGA 未来を担う子供たちの学びを考える-」が開催された。同シンポジウムでは「令和5年度全国学力・学習状況調査」におけるMEXCBT活用や学習eポータル、教育データ利活用、統合型校務支援、協働学習空間の構築、次世代型オンライン学習など、教育現場で課題になっているテーマについて日本のICT教育のトップランナーが登壇し、今後の教育のあるべき姿を提言した。

本稿では、文部科学省初等中等教育局学校デジタル化プロジェクトチームリーダーの武藤久慶氏の話を紹介する。

全国における事例

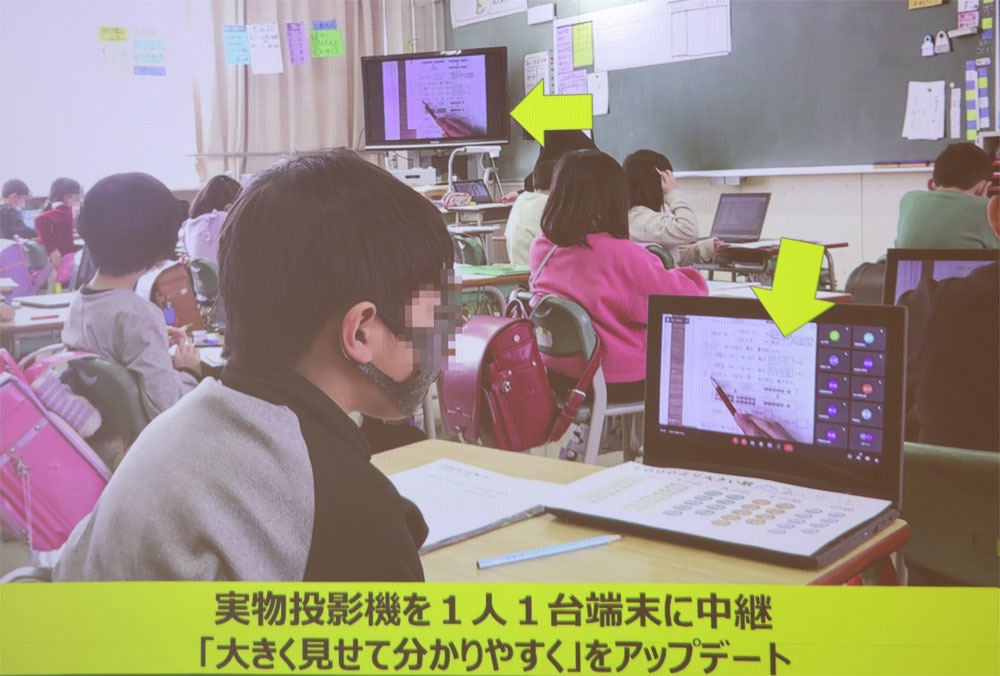

まず、同氏は全国各地における事例を紹介した。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う臨時休校は終わったものの、あえてオンラインで朝の会を行う小学校や、実物投影機を1人1台の端末に中継して大きく見せることで、分かりやすく理解を促す工夫を凝らす小学校などを挙げている。

武藤氏は「北海道の先生の話によると、自閉症やADHD(注意欠如・多動症)の子供たちの多くは聴覚より視覚の方が能率的に処理できるとのこと。大半の先生は黒板に大きく印刷した課題を提示したり、大型テレビに提示してきたが、結局は手元にあることが一番良い。特別支援の子供にとってフレンドリーということは、そのほかの多くの子供たちにとってもフレンドリーだ。この先生は授業前にグループウェアで小テストを実施し、自動採点で38%が不正解だった際に授業で再度復習を行ったほか、英単語テストでは年間6万問を回収・採点、成績シート入力、返却していたが、グループウェアによる自動配布・回収・採点で働き方を改革している」と話す。

同氏によると、普段の生活における疑問の課題設定から情報取集、整理、分析、まとめ・表現までをグループワークで行う際もGIGA端末であれば効率的に実施している学校もあるほか、共同編集機能は従来は日記などが書けなかった子供も見様見真似することで段々と書けるようになり、文字数も増加したようだ。

武藤氏は「愛知県春日井市では通常授業で一斉指導、協働学習、個別学習が複線的に実施されており、端末とクラウドを活用して生徒に共有すれば、こうした複線化は可能となり、GIGA端末により個別最適が進んでいる。また、ある学校では自己調整として、表計算ツールを用いて、何をどのくらい学習し、得意・不得意、不足分などを把握できるようにしている」と述べた。

さらに、家庭学習でもGIGA端末・クラウドの活用が進展しており、デジタル教科書のQRコードを読み取り、家庭学習を行っているほか、音読の自動採点・即時フィードバックやデータにもとづき苦手分野・単語の重点的な指導、Web上で気になるニュースを要約して家族と議論し、クラウド上のワークシートにまとめることなどを実施しているという。

自宅で「NHK for School」などの動画を視聴し、自分なりの気づきを付箋ソフトで書き出し、授業では気づきをグループで議論して整理するなど、動画を活用した自宅学習も進捗しているとのことだ。

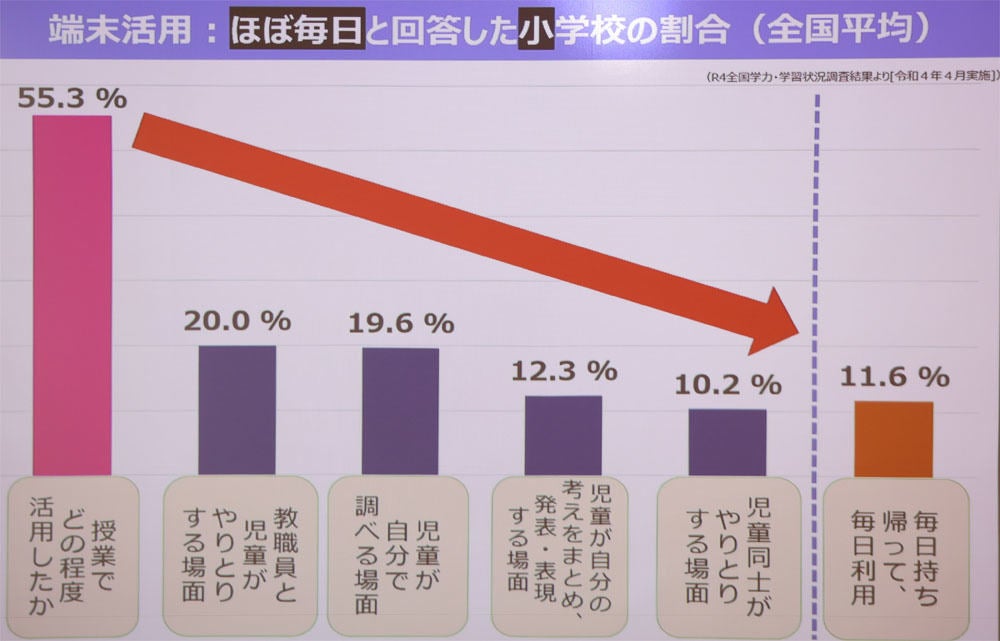

クラウド活用は進むも、全国平均では低調

さまざまな活用事例が紹介されたが、実際の全国的なデータは気になるところだ。その点について武藤氏は「端末活用を『ほぼ毎日活用』と回答した全国平均の小学校の割合は11.6%、中学校は14.7%と全国的に見るとクラウドの活用はいまだ低調だ。そのため、小中学校共に家庭学習の個別最適化が必要であり、アクティブラーニングはこれからの課題となっている」と指摘した。

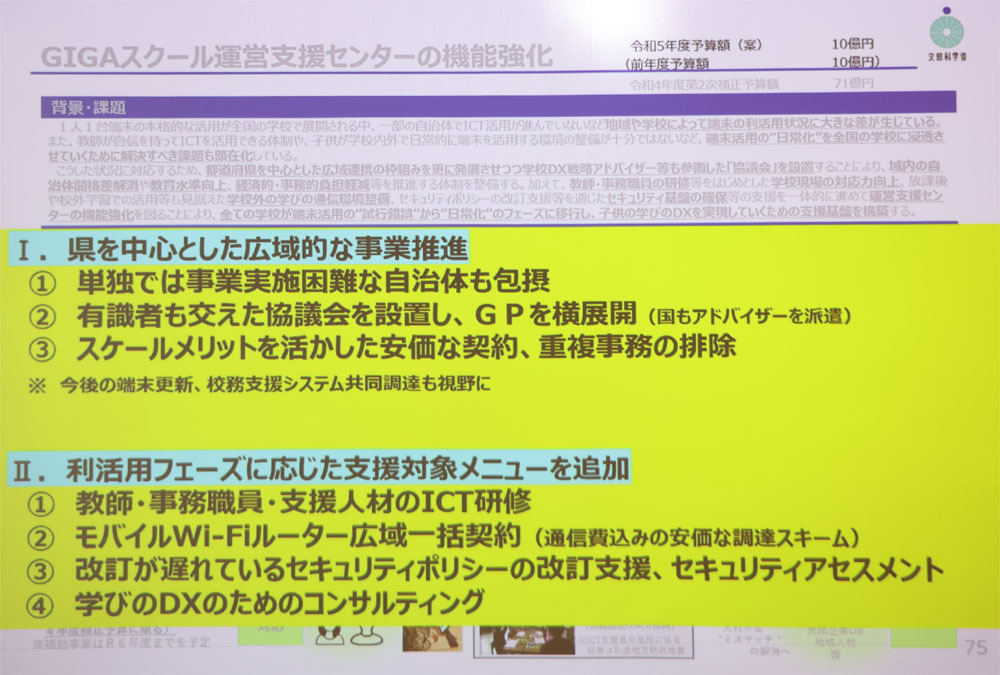

一方、2023年度におけるGIGAスクール構想や学校DX(デジタルトランスフォーメーション)の関係予算は140億円を確保。以下より、現状で文科省が検討中の項目をいくつか挙げて説明する。

まず、ICT支援員の派遣・育成や教員のICT能力向上トレーニング、自治体・学校内での最適な情報共有の促進、24時間問い合わせ可能なヘルプデスクの設置・対応などを行う「GIGAスクール運営支援センター」の機能強化として、自治体を中心とした広域的な事業推進や利活用フェーズに応じた支援対象メニューを追加する。

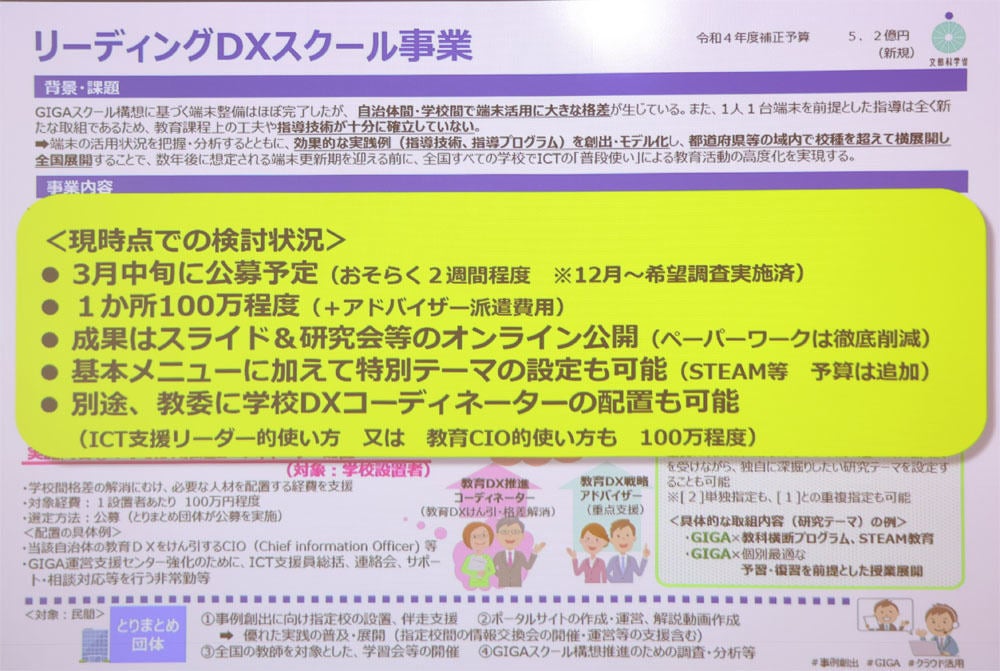

また、端末の活用状況を把握・分析し、効果的な実践事例を創出・モデル化を行う「リーディングDXスクール事業」などにも予算を割いている状況だ。同事業の検討状況は3月中旬に公募を予定し、1カ所100万円程度、成果はペーパーワークを徹底削減したスライドや研究会などのオンライン公開などとなる。

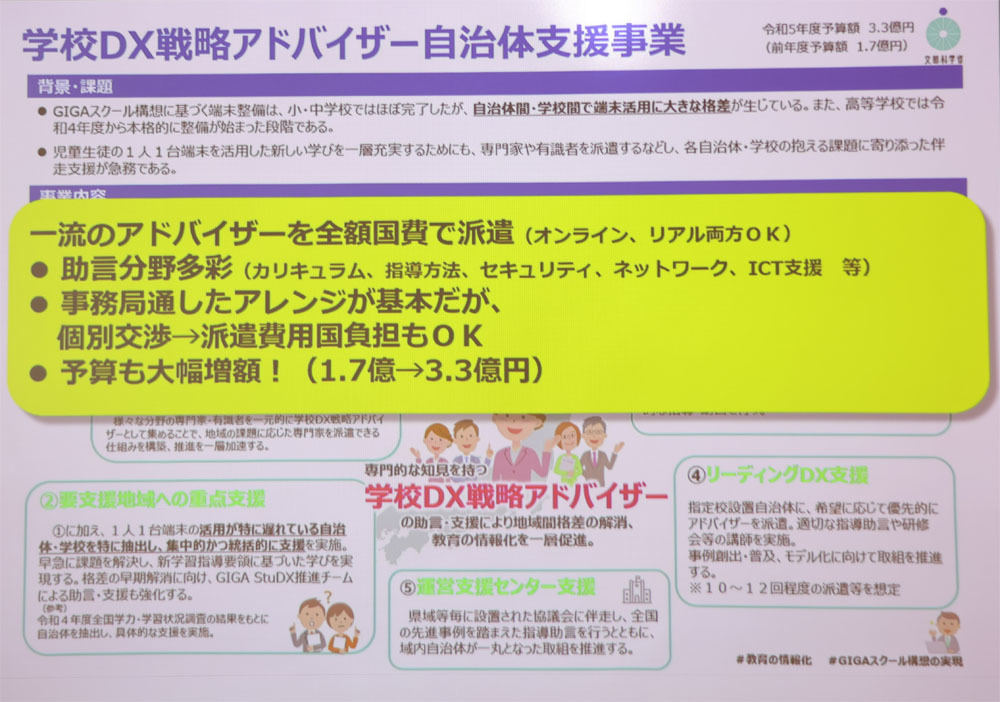

さらに「学校DX戦略アドバイザー自治体支援事業」では一流のアドバイザーを全額国費で派遣し、カリキュラムや指導方法などの分野に助言を行うとともに事務局を通したアレンジを基本としているものの、個別交渉も可能となっている。

最後に、武藤氏は「端末の日常活用を一気に進めていきたいという状況下において、その先として、子供主体の学びを学年に関係なく、教室以外の選択肢を与え、教科などの横断・探求、STEAMを実現し、教員は教える授業ではなく伴走者となり、教職員組織も多様な人材・協働体制になるという未来を描いている。今後、2025年にGIGA端末の更新期、2027年に次期学習指導要領の改訂が見込まれていることから、“今”は極めて重要な時期となる」と力を込めていた。