オフィス家具や店舗用什器のメーカーとして知られるオカムラが提唱する「エシカルワークスタイル」が、新しい働き方として注目を集めている。これは「健康」「利他・ダイバーシティ」「地球環境」の3つを重視して価値判断をする働き方を意味する。

9月5日~8日に開催された「TECH+ EXPO 2023 Sep. for HYBRID WORK 場所と時間とつながりの最適解」に、同社 ワークデザイン研究所 主幹研究員の池田晃一氏が登壇。エシカルワークスタイルとはどのような働き方なのかを解説した。

3つの背景から生まれたエシカルワークスタイル

講演冒頭で池田氏は、エシカルワークスタイルを考えた背景にあった要素として「人生100年時代」「多様性の時代」「気候変動」の3つを挙げた。

“人生100年時代”とされる今は、かつてと比べて長い年月働けるようになった。そのためには、健康でストレスなく長期間働けることが重要になる。また現在は、多様性を認め合い、相手の立場に立って考える利他的な精神が必要な時代でもある。そして、急激な気候変動が起こっている今、地球環境に配慮した働き方を考えなければならない。このような背景から、「健康」「利他・ダイバーシティ」「地球環境」を価値観の中心にする「エシカルワークスタイル」が生まれた。

一方で、企業としては、環境づくりよりも利益やコストのほうが重要なのではという疑問も挙がる。しかし池田氏が多くの企業を調査したところ、状態の良い企業ほど「健康」「利他・ダイバーシティ」「地球環境」に積極的に取り組んでいて、パフォーマンスが高い従業員がいる企業も同様であることがわかったそうだ。

多様性を生み出す働き方とは

オカムラでは、性別や国籍などの他に、キャリアパスも多様性の1つだと考えているという。この考えの下、さまざまなバックボーンやキャリアを持つ人々が一緒に働ける職場をどうつくれば良いかを研究してきた。

その中で、2012年から働き方の柔軟性を高めるための取り組みを開始。まず行ったのは、時間と場所とタスクの柔軟性を高めることだ。時間の自由度を上げるためにフレックスタイム制のコアタイム廃止や、時間単位有給休暇の制度をつくり、状況に応じて働く環境を選べるようにした。

さらに仕事とそれ以外のタスクとの境目をあえて曖昧にした。仕事と家事や学びなどが入り混じった状態にすることで、生活と仕事のバランスを意識して豊かで効率的に働けるようにするためだと池田氏はその狙いを説明する。2020年からはこれらに加え、キャリアの柔軟性を高める取り組みも開始した。

キャリアの柔軟性を高める、マルチトラックな働き方とは

同社がキャリアの柔軟性として実現しようとしているのは、マルチトラックな働き方だ。従来の社会人人生は、就職から定年退職まで同じ会社で同じ仕事をする。図で表せば1本の直線になる。これに対し、1本のラインで表せないのがマルチトラックな働き方だ。就職後に働きながら学び直したり資格を取ったりするリカレント教育や、長期休暇を使って他の組織で働く経験を積むサバティカル休暇などが例に挙げられる。

サバティカル休暇であれば他のラインに乗り移りながらキャリアを進めることになり、副業であれば複数のラインに同時に乗るイメージだ。これらを組み合わせることで、柔軟なキャリアを積んでいけるような働き方が可能になる。

池田氏は、マルチトラック経験者にとって、これらの働き方にどんなメリットがあったかを調査した。

まず副業に関しては収入増加や金銭的な余裕が直接的なメリットだが、「本業につながった」「人脈が広がった」といったこともメリットとして挙がったという。また、リカレント教育では「資格を取得できた」「経験値が上がった」ことが挙がったそうだ。加えて、学んだことを本業や組織にも還元できるため、企業にとってもメリットがあると同氏は言う。サバティカル休暇では、自身の専門性が高まり、人生や視野が広がるメリットがあるという結果が出ている。

「副業をしたり、リカレント教育を受けたりした社員は、身に付けた知識をため込むのではなく、社内に広めます。会社としても、個人の学び直しや資格取得を推進すれば、メリットが生まれるでしょう」(池田氏)

一方で、これらの柔軟な働き方が離職につながるのではないかという企業側の心配も生じる。マルチトラック経験者は、離職意図が高い状態で副業やサバティカル休暇を始めている可能性もあるため、企業としてはそこをどうケアしていくかを考えなければならないと池田氏は指摘した。

CO2排出量から見る、地球環境に良い働き方とは

エシカルワークスタイルでもう1つ重視しているのが地球環境だ。ハイブリッドワークは、オフィスが稼働した状態で同時にリモートワークも行われるため、CO2排出量が増加するとの考え方もある。

そこで同社は2022年に、国立環境研究所と共同で分析を行い、出社前提の働き方とハイブリッドワークのそれぞれのCO2排出量を算出した。

まず、出社日が半分近くまで減るハイブリッドワークでは、オフィスのCO2排出量も半減するという計算結果が出た。ただしこれは計算上の理想値であり、大きなビルで一部の社員が出社しないからといって全体のエネルギー消費が半分まで減ることはなく、実際には微減にとどまる。

一方、在宅勤務では特に冷暖房によってCO2排出量が8倍以上増えてしまうという計算結果だ。移動手段については、コロナ禍以降、公共交通機関の利用がわずかに減り自動車が少し増えるが、それでも通勤日数が減っているので、CO2排出量は半分近くまで減少している。

これらをトータルで見ると、ハイブリッドワークの場合のCO2排出量がわずかに増えることがわかった。したがって、家での消費をどう減らすか、そしてオフィスでは全館空調ではなく個別空調、個別照明をどう整備するかが、「排出量を減らす鍵になってくる」と池田氏は話す。

オフィスの床面積の最適化も重要だ。ただし、出社する人数が減少したからといって、一律で使用する面積を減らすダウンサイジングでは、働きやすさの向上にはつながらない。そのため同社では、必要な機能を見直して最適な面積を確保するライトサイジングを推奨している。これであれば、コストの適正化と働きやすさの向上の両方が達成できる。

エシカルワークスタイルを意識した“We Labo”における取り組み

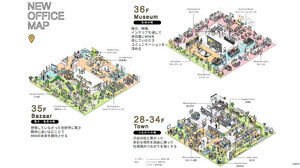

このようなエシカルワークスタイルを意識してつくられたのが、オカムラの本社オフィス・We Laboだ。オフィスは大部屋でABWを採用し、観葉植物を多く取り入れて緑視率を上げた。天井照明は薄暗く設定しているが、これはビルの既存照明を使わず、適切な明るさで照らすようにしたためだと池田氏は意図を明かす。

「オフィスはつくって終わりではなく、より健康に配慮し、多様な人が公平感を感じながら働けるようにするにはどうするかを考えながら、適切に変化させていくことが必要なのです」(池田氏)

そこで、社員それぞれが自分たちのオフィスだという感覚を持てるようにするために「意識醸成プログラム」も始めている。

このプログラムでは、社員が自分たちの意見を反映し、経営層が経営思想を盛り込む目的でワークショップを実施している。自分たちらしく、オカムラらしさを表現できるオフィスとはどんなものであるかを、社員や部門、経営層などの各階層で話し合い、アイデアを取り込んでいるそうだ。

その他にも、職種や部門ごとに意見をまとめるワークショップ、さらにオフィスの来訪者に自分の言葉でオフィスのことを話せるようにするための“オフィス案内ロールプレイ”などを実施している。池田氏はこれらについて、「自分たちらしさを表現する場にオフィスを変えていくための取り組み」だと説明した。

最後に同氏は「働くことを通じていかに健康を実現していくか」が今後の課題だと述べた。

「これからは総務だけでなく、人事や現場社員、経営者など皆でオフィスをつくる時代です。そして、そこから新しいオフィスや新しい働き方が生まれます。これからもエシカルワークスタイルを推進し、多様な方がオフィスづくりや働き方づくりに取り組んでいける環境を、オカムラが支援していきたいと考えています」(池田氏)