富士通は国内外の大学に研究拠点を設け、同社の研究員が常駐、または長期で滞在しながら産学連携で研究を進める「富士通スモールリサーチラボ」に取り組んでいる。富士通としては、同ラボの運営によりアカデミアと多分野で融合しながら人材の育成に携われる利点がある。一方で、大学としても研究成果の社会実装を加速できると期待できる。

同社がこれまでに行ってきた産学連携は、技術テーマをベースとした研究者個人による「点と点」の連携が多かったという。しかし、より高い視点での研究テーマの選定や、文理の垣根を超えた研究活動を進めるために、富士通スモールリサーチラボを産学連携の拠点として整備を進めているとのことだ。

富士通スモールリサーチラボは、アカデミアのさまざまな研究者や学生と密な連携が取れるプラットフォームとして活用されている。幅広い研究分野に対して、「面と面」での中長期的な研究体制を整備することで、異分野の融合による社会課題の解決を目指す。

2022年の4月に富士通スモールリサーチラボが本格的に稼働を開始して以来、同社が特に強みとする「コンピューティング」「ネットワーク」「AI」「データ & セキュリティ」「コンバージングテクノロジー」の5分野を中心として、国内に12カ所、国外に4カ所のラボを設置した。

富士通はこのほど、国内各地のラボにおける取り組みや成果を相互に共有するとともに、各拠点間の横展開を推進するために、スモールリサーチラボ全国大会を北海道大学で初めて開催した。大会には同社の産学連携支援部門も加わることで、共同研究を推進するための知見を共有するという目的もあるそうだ。

本稿では全国大会の中から、数理技術によって因果関係の発見に挑戦する、富士通と東北大学との共創事例について紹介したい。

富士通と東北大学は2022年10月に、さまざまな課題の解決策をAI(Artificial Intelligence:人工知能)によって発見することを試みる「発見知能」の開発を進める研究開発連携拠点として、「富士通×東北大学 発見知能共創研究所」を設立した。

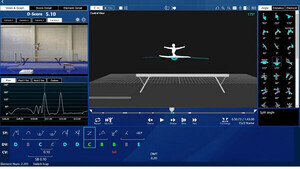

研究所では、結晶構造と物性の因果関係やキャンパスインフラネットワークにおける因果関係、スポーツ科学におけるトップアスリート養成戦略と因果関係のような、個々の社会課題に対する研究と、数学的基盤や因果グラフからの意味構造抽出といった基盤技術の研究を両輪で進める。

富士通の因果発見技術は、自動的にデータ項目の組み合わせを網羅的に調べ、その条件に応じた因果関係グラフを作れるという特徴を持つ。大規模な因果関係だけでなく、個別の有用な因果も抽出できるのだという。

研究室では、この技術を用いて東北大学の消費電力を可視化する実証に取り組んだ。その結果、高温時には気温が上がると電力量が増える、低温時には気温が下がると電力量が増えるという、納得しやすい因果関係を確認した。

さらには、単に気温だけではなく、キャンパス内のブロック間やキャンパス間での因果も示唆されたそうだ。そのため、今後は人の移動データや条件付き因果グラフ同氏の関連の解析にも着手するとしている。

その他、東北大学のネットワーク分析技術を因果発見技術と連携することで、因果グラフを可視化し、重要な条件ごとの違いも明確にできると期待できるのだという。

同研究室は今年度中に、まずは材料系の結晶構造の領域で新事例の創出を目指す。また、材料系からキャンパスのインフラまで幅広い領域で実験に取り組む中で、因果発見技術や数学的技術で解決できる部分の共通化にも取り組む。

加えて、意思決定数理の研究を進める九州大学のスモールリサーチラボとの連携についても検討を開始する予定だ。