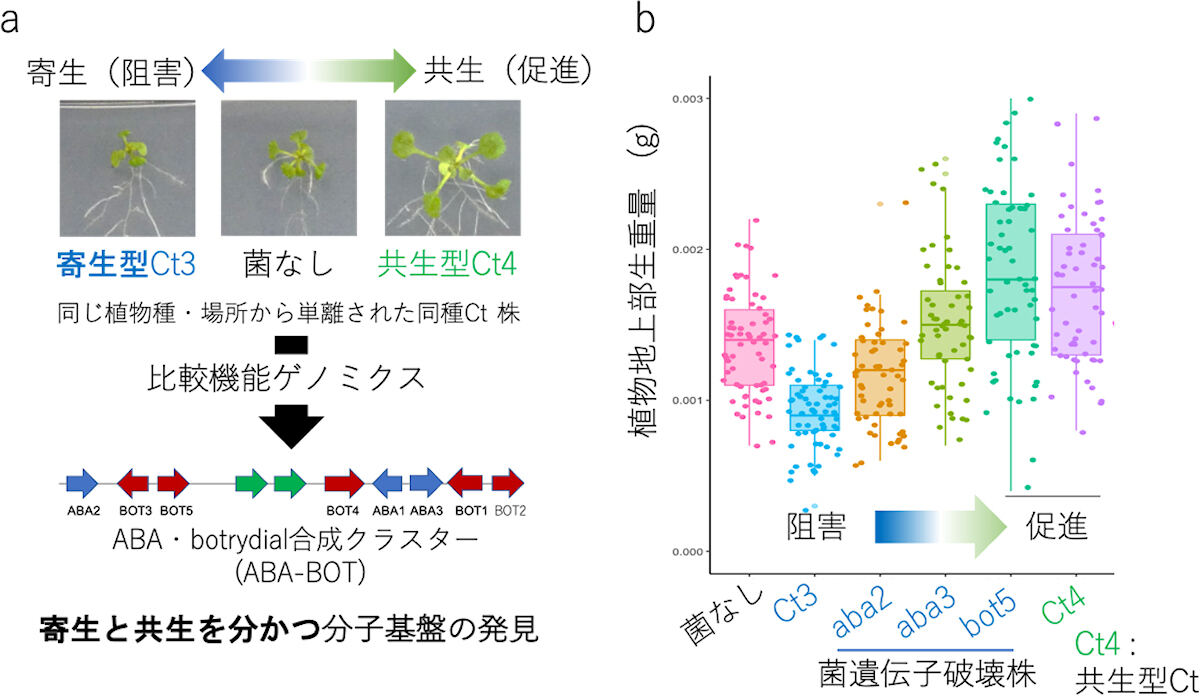

また代謝解析の結果、寄生型Ct株はbotrydial関連代謝物をbotrydial合成遺伝子に依存的に生成していたことから、これまで毒素生産に関わると考えられてきたbotrydialの合成経路が、植物のABA応答を活性化させる機能を有することが示唆された。

さらに、変異株はシロイヌナズナの根にうまく定着できないことから、これらの合成遺伝子は寄生型が植物の根に感染するために必要であることがわかった。なお、同クラスターが活性化すると植物の根に「スクロース」などの糖を高蓄積させることから、菌は植物に糖を蓄積させ、感染に利用している可能性が考えられたとする。

それに加え、同クラスターが機能しなくなった菌変異体は、可溶性のリン酸が枯渇した環境下で、ほかの共生型と同等レベルで植物の地上部成長を促すことも確認された。研究チームはこの事実から、たった1つの二次代謝物生合成クラスターの有無が、共生と寄生を分かつ要因であることが解明されたとしている。

-

寄生と共生を分かつ菌因子ABA-BOTの発見。寄生型と共生型のCt株の比較解析が行われ、寄生型Ct株のみが植物感染中にABA-BOTを活性化させ、それが寄生性発揮に重要であることが判明した。(出所:東大Webサイト)

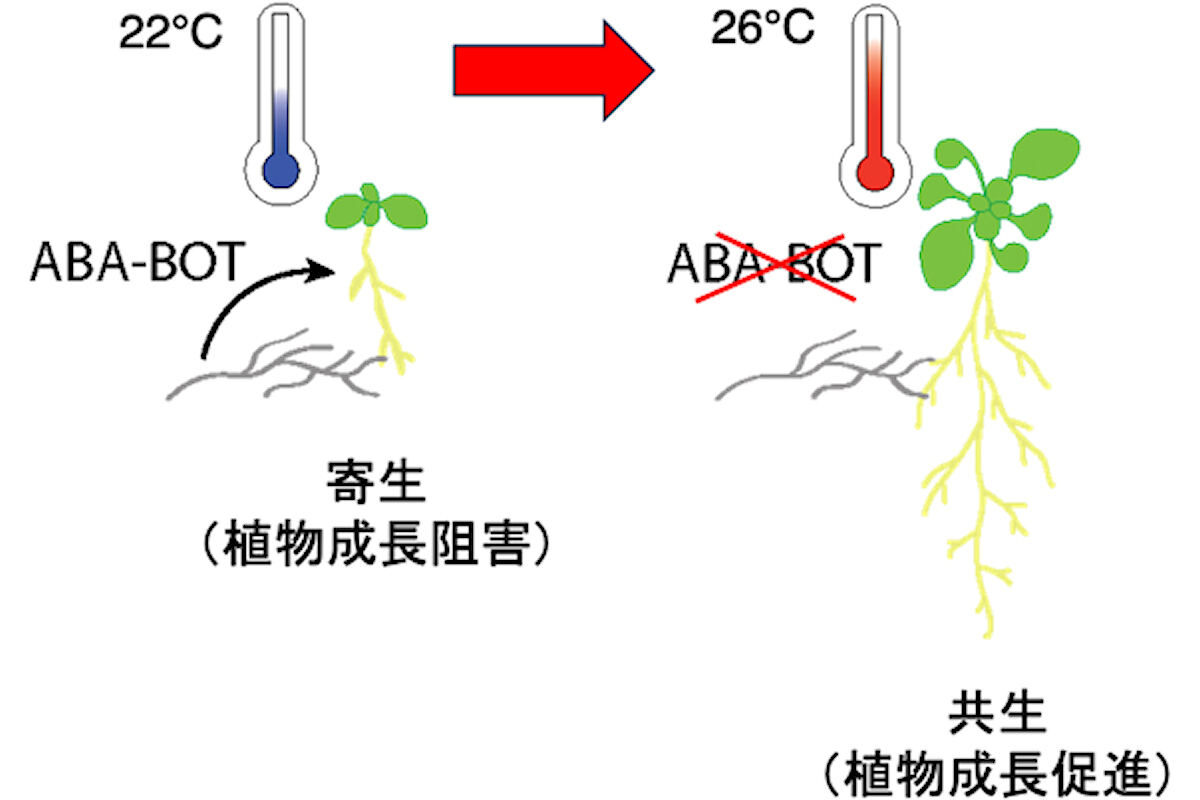

最後に、ABA-BOTクラスターの活性化度合いは外部の温度変化に影響を受けることも判明。通常のシロイヌナズナの生育温度である22℃から26℃へと温度を上昇させた場合、該当クラスターの合成遺伝子の発現が認められなくなり、それに伴い寄生型Ct株が可溶性リンの枯渇した環境下で植物成長を促す共生型へと変貌した。さらに、植物のリン枯渇応答を制御する転写因子が欠損したシロイヌナズナ変異体においては、26℃でも寄生型はそのままだったという。

以上から、寄生型は温度変化や植物の遺伝的な背景に応じてクラスターの活性化を連続的に変えており、その変化が寄生型の示す寄生から共生と多彩かつ連続的な植物感染戦略を支えていることが想定されたとする。つまり共生菌と寄生菌は、実は連続的につながった存在だったのである。

今後、植物定着糸状菌の同クラスターの制御機構を制御することで、共生菌も潜在的に秘めている寄生性発揮機構を抑止することが可能となり、将来的により安定的に植物成長を促す微生物資材として活用する術が得られる可能性があるとする。

また今回同定されたクラスターは、活性化することで植物成長を阻害するが、糖を蓄積させる有用形質も明らかになった。そのため研究チームは、その制御機構を解明することで、植物の成長を害さない適切なタイミングで糖を高蓄積させた作物の生産にもつなげられることが期待されるとしている。