「失われた30年」――過去30年間で国際競争力が著しく低下した日本経済は、この言葉で表現されることが多い。株式市場は横ばい状態が続き、賃金も実質増えていない。平均賃金は、韓国やイスラエル、OECD加盟国平均よりも低いのが現状だ。

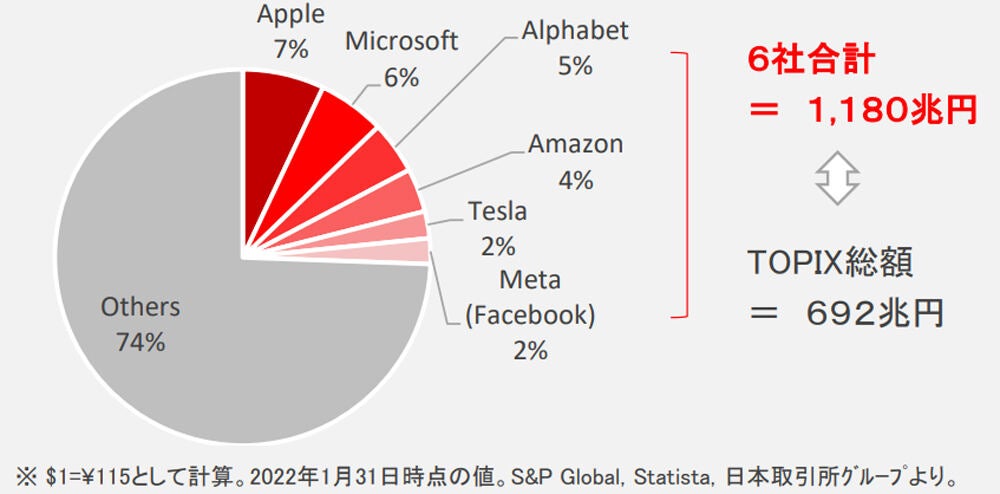

一方、世界に目を向けてみると、IT分野のみならず、AI(人工知能)や量子コンピュータといったディープテック分野でもスタートアップがイノベーションを先導している。2022年1月31日時点で、米S&P500における上位6社(アップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン、テスラ、メタ)の時価総額は約1180兆円。上位6社の時価総額は当時の東証株価指数(TOPIX)総額の692兆円を優に超える。

日本経済が現在の停滞から脱却するには、スタートアップの成長が欠かせない。しかし、日本には技術力があるにもかかわらず、それがスタートアップに結びついていないのが現状だ。

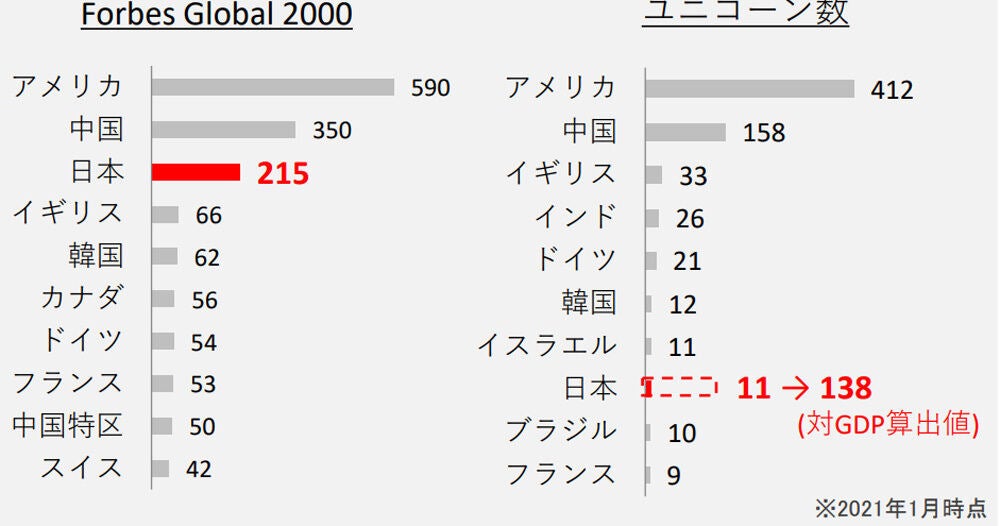

米Forbes誌が発表する世界2000社のランキングリスト「Forbes Global 2000」に日本企業は215社ランクインしている一方で、設立から10年以内で企業評価額が10億ドル以上のユニコーン企業数はわずか11社(2021年1月時点)。日本のGDP(国民総生産)の規模から逆算すればユニコーン企業は138社存在するはずだが、11社しかない。

東大とレノボが仕掛けるスタートアップ支援とは?

しかし、そうした現状を打破しようとする官民一体の動きも広がってきている。レノボと東京大学100%子会社で大学関連企業への投資や起業支援を行う東京大学協創プラットフォーム(東大IPC)は8月29日、戦略的業務提携を結び、起業支援を強化するプログラムを発表した。

東大IPCは、設立3年以内のスタートアップ企業向けに事業資金や経営コンサルティングなどのハンズオン支援を行うプログラム「1stRound」を運営している。そこにレノボも参画し、創業まもないスタートアップ企業へITインフラ導入に関する知見と、関連するITインフラ・デバイスの特別サポートを提供する。プログラム名は「Lenovo for start-ups」。

レノボはまず、1stRoundから輩出されるスタートアップを対象に支援を行い、その後は東大IPCが出資する東京大学関連スタートアップ企業にまで支援提供の対象を拡大する予定。

「スタートアップは、資金も人材といったリソースが限られています。事業の種類や規模にあったITインフラを選定することが得意ではない企業も多いです。スタートアップ企業が本業へ全リソースを注力することができるように環境整備を支援していきたいと考えています」と、レノボ・ジャパン Head of Solution Business Development, Innovation & Transformationの中田竜太郎氏は1stRoundに参画した理由を語る。

走り続けるために、今の状況にふさわしい“靴”に履き替えを

多言語モバイル金融サービスを手掛けるスタートアップのGIG-Aは、Lenovo for start-upsを活用している第一号の企業だ。同社は2021年11月24日に設立されたスタートアップ。2023年3月1日に、多言語に対応したモバイルアプリから銀行口座の開設・支出入金管理や国内送金などができるサービスをリリースした。CEO(最高経営責任者)とCOO(最高執行責任者)の2名体制で経営を行っている。

「1stRoundからの出資によって資金調達の問題は解決できました。ですが、共同創業者のいずれもビジネス畑で働いてきた人間だったため、ITインフラの構築で頭を抱えていました。日本で金融サービスを提供するためには、規制当局が理解できるようなセキュリティ体制を構築しなければなりません」と、Co-Founder(共同設立者)兼 COO(最高執行責任者)の阪本善彦氏は振り返る。

そこで、東大IPCからレノボの支援プログラムを紹介された阪本氏は、早速レノボに相談を持ち掛け、無事に支援を受けられることになった。

「われわれが求めるセキュリティ体制を構築するためには、どういうスペックのPCが必要で、どういう段階を踏んでグレードアップしていくのがいいのかということを教えてもらえました。バックキャスティング的なアドバイスが非常に助かります。こういったプログラムを活用することで、創業まもないスタートアップが優秀なエンジニアを無理に集めなくてもいいと思いました」と、阪本氏はうれしい顔を見せる。

「スタートアップは走り続けないといけません。そして、走り続けるためには自分に適した“靴"を選ばないといけません。大きすぎても小さすぎてもダメです。また、走り続けていれば自分が求めることも変わるので、その状況に適した靴に履き替える必要もあります。走り続けていて余裕がない自分に、今の状況にあった靴を提示してくれる存在は重要だと感じています」(阪本氏)