オーガニックコスメやナチュラルな美容、サステナブルな生き方に興味・関心のある人なら「あの会社だ!」とピンと来るかもしれない。

1. 関西と関東に4店舗のオーガニックエステサロン・コスメショップを構え、関西の2店舗は大手百貨店内に出店。2024年春には東京の超一等地である、渋谷神宮前への新店舗開業を控える。

2. 2023年9月には化粧品工場設備が隣接する「自由が丘本店」が東急大井町線の緑が丘駅から移転・新規開業し、オーガニック化粧品の製造現場を店舗から覗くことができる“コスメライブキッチン”が誕生する。都内発の「オーガニック化粧品製造工場併設の化粧品店およびエステサロン」設立となる。

3. 2020年には宮崎県国富町で敷地面積約3300平方メートルの住宅放棄地敷地を購入し、日本由来の植物を中心とした化粧品原料研究・加工を行う工場「ORGANIC MOTHER HOUSE - 植物調合美容研究所 -」を開所。COSMOS ORGANIC認証を取得し、オーガニック・エシカル化粧品専門の製造・OEMを運営する。

4. 日本全国の野草や自然栽培・有機栽培の農産物残渣、耕作放棄地や自社薬草園で採れた素材を原料として、石油系原料を一切使用しない自然派化粧品を自社開発・販売。

5. 2017年に開校したオーガニックセラピスト養成スクール「コットンハウス」では延べ3,000人を超える卒業生を輩出。現在も毎年200~300人が入学し、卒業後は独立・開業を果たす。

仕事も家庭も両立できる働き方を目指して

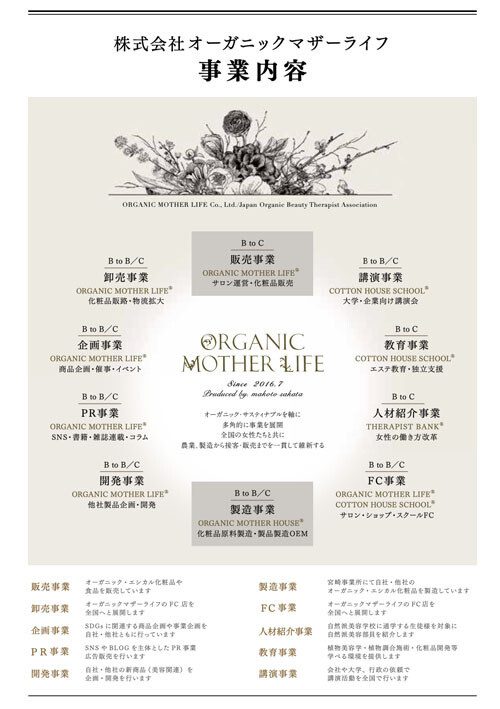

ここに挙げたのは事業の一例だ。“自然派美容”を軸とする多角的な事業を展開し、農業から製造、接客、販売まで一貫して行うオーガニックマザーライフ(以下、OML)。2023年2月には創業8周年を迎えた(2016年に日本オーガニックビューティセラピスト協会を設立、2020年にOML設立)。

OMLの創業者は坂田まことさん。32歳にして14歳の娘を持つ母である。19歳で第一子を出産後、ウエディングプランナーとして働いていたが、子どもを持ってライフスタイルが激変した女性が働く環境は厳しかった。

退職後、オーガニック美容の世界に入り、3年の下積みを経て2015年、自宅の一室にオーガニックエステサロンをオープンしたのが、OMLが始動するきっかけとなった。

「会社を作ったのは、女性が結婚や出産で状況が変わろうとも、

「今は従業員にもそんな働き方を実現してもらっていると思いますが、創業当時はまずは私自身がこの会社で理想の働き方を自ら体現していこう、という考えがありました」と語る坂田さん。小さな組織の無理しない経営やものづくり、マーケティングなどについてお話を伺った。

10人で年商2億。全員が定時帰宅の「無理しない経営」

上記に挙げたサロン運営・化粧品販売を含む販売事業、自社製品や他社製品の企画・開発を行う開発・製造事業、スクール運営の教育事業のほか、卸売事業、FC事業など全10もの事業ドメインを持つOML。

多様かつ多くの事業があり、宮崎にも拠点を持つが、驚くことに従業員数は10人に満たない。子育て中のメンバーも多く、時短勤務を選択している人もいて、全員が女性だ。

全従業員がOMLのスクール卒業生であり、エステサロンでの接客から化粧品製造、人事、PRなど、各事業の業務を横断的に担うのがOMLの特徴だ。営業時間中に社内会議をすることはなく、サロンに顧客がいるときは顧客と全力で向き合い、それ以外の時間はサロンワーク以外の業務に携わる。

「小さな組織を保ちながら、いかに大きな仕事をするかを重要視しています。従業員数10人程度の小さな会社、年商2億(※1)というささやかな売り上げでも、社会貢献はできると信じているからです」(坂田さん)

※1:売上ベースでは化粧品販売事業が50%超を占め、スクールを卒業して独立・開業したサロンオーナーからの購入も多い。教育事業(スクール)は全売上の10~20%だが、利益率は90%を超える。

多数の従業員を雇い、大きな売り上げを維持していくことは、マネジメント面で多くのコストがかかる。規模が拡大しすぎると人間関係の摩擦が発生しやすく、そこに心を砕くことになるが、今の規模感であれば坂田さんがマネジメントをする必要もなく、個人面談すらしたことがないと笑う。

「私たちのチームは結束力と団結力が強いです。子どものお迎えをはじめとして、皆しなければいけないことを何かしら抱えていますから、チームワークが機能しています。残業はなく、全員が17時半~18時には退社し、私自身も10時に出社~16時には帰ります。勤務時間は正社員でも基本7時間労働。有給10日間も夏季休暇も年末休暇も、美容業では異例の土日休みも取得できます。仕事とプライベート(家庭)の両立をコンセプトとする組織です」(坂田さん)

残業が発生しない仕組みは、製品製造面にフォーカスすると、自社工場を構えて小規模生産をすることに尽きる。仮に1日に1万本もの製品を作ろうとすると、相当な人員と残業が必要になるが、OMLの製造量は1日200~300本程度で、1人で充填しても午前中には完了するという。

「私たちが扱う原料は生ものなので、当日中に作業を済ませなければなりません。営業時間内に処理しきれない量を扱うとなると、どうしても残業が発生します。育児中で残業できないメンバーに残業をお願いすると離職率が上がってしまう。規模を大きくする方がデメリットが多いんです」(坂田さん)

都内で運営する化粧品店・エステサロンも同様の仕組みだ。18時以降の夜予約を取ることはエステサロンでは重要な売り上げになるが、これをすれば夜勤が必須となり、子を持つ女性たちの労働環境に負担が増える。最初から無理しない運営をしていれば、全員が限られた時間の中で新しい利益を作ることもでき、その売り上げだけに執着する必要もなくなっていくという考え方だ。

マイクロスケールなものづくり

OMLでは植物や農産物由来の化粧品原料から自社で開発・製造している。国内提携農家から規格外農産物や廃棄分を全量買取して原料に加工し、原料在庫を抱えることなく製品化を進めているのだ。

例えば、坂田さんが初めて完全オリジナル処方で自社製造した化粧水「アルテミシアセンシティブトナー」は、柚子の加工後の残渣2トンを買い取り、規格外の小玉、搾汁後に廃棄する有機柚子も再利用して原料から製造し、製品化を実現した。

過去にはOEMメーカーへ製造委託をしていた時期もあるが、製品のトレーサビリティが不明瞭になりがちだった。一例として「オーガニックのヨモギエキスを使ってほしい」と伝えても、ヨモギやそれから抽出するヨモギエキスがいつ・どこで・誰によって作られたものなのか、本当にオーガニックのものなのかまでは追えなかった。

「原料から製造しないと“自然派化粧品”として本質が伴わない」と考えた坂田さんは、最初に原料工場を作った。

「工場と言ってもこじんまりとしたものです。都会近郊の大きな工場ではなく、地方の一軒家で運営しているような、マイクロスケールでものづくりをしている小さな工場をいくつも視察しました。結果的に宮崎で土地を買い、空き家再生をして工場にしました。工場運営のネックになる賃料もかからず、都会より人件費も低く抑えることができています」(坂田さん)

なお、OEMメーカーへ依頼すると最小ロットは1,000個~とされることが多い。一度に200~300個のマイクロロットでの製造を目指すOMLには、自社工場を持つ以外の選択肢はなかったともいえる。

「私たちは低刺激で生分解性の高いオーガニック製品を作っています。化粧品に欠かせない防腐剤は、植物性でGMOフリー(遺伝子組み換え作物を用いていないこと)のものを選んでいますが、ケミカルな防腐剤の方が効果は強力です。それを踏まえても、自社工場で必要なだけ少量生産していく仕組みが、私たちのビジネスには合っているといえます」(坂田さん)

「広告費0円」でリピーターが9割の秘密

6つの自社ブランドを持つほか、企画・製造に携わる他社ブランドも取り扱うOML。オンラインショップを覗くと膨大な製品が並ぶが、広告出稿費は1円もかけていない。

広告に頼らない理由は、売上の9割がリピート顧客によって支えられているからだ。そのすべての集客の起源が、坂田さんが13年間運営するブログや出版、会社で運営するInstagramなどのSNSだけで支えられている。

そして、OMLがターゲットにしているのは「オーガニック化粧品を選択する人々だけ」で、それ以外の層を取り込もうとは考えていない。だからこそ、徹底されたリピーター対策(顧客満足)にフォーカスした発信や個別対応(24時間受付するお肌相談室など)が要となっている。具体的に聞いていこう。

「化粧品市場全体において自然派・オーガニック化粧品の占める割合は4~5%程度とされますが、その層をとれたら商売として成立します。たくさんのお客さまをターゲットにするのではなく、私たちと近い考えを持つ方々にお客さまになっていただくことで、SNSでの口コミや横のつながりで自然とお客さまが増えていきます」(坂田さん)

リピート率は上がり、新規集客コストはかからず、新規商品開発を頻繁にしなくても、商いとして回っていく仕組みができているが、そのために坂田さんが取り組んできたことは大きく2つある。

1つ目はFace to Faceの関係性を大事にし続けてきたことだ。物理的に対面するのが難しい人向けには、坂田さんとのオンライン面談(1枠30分)を2週間先まで公開し、誰もがネット予約できる状態にしている。

「私は製品そのものではなく、製品の背景にある物語や個人にお客さまはついてくると考えています。高品質な製品が溢れている中で、製品だけが一人歩きして爆発的に売れるなんて難しい。そこに期待しない代わりに、お客さまと向き合うときに“無償の愛を差し出す”ことを、私たち全員が大事にしています。100%のハートでお客さまと対峙するということです」(坂田さん)

また、坂田さんは「お客さまからのアポに応じたり、いちエステティシャンとして施術したり、営業に行ったりしていると『こんな社長は見たことがない!』と驚かれることもありますが、ブランド・製品の開発者である私に話を聞ける・会えるという経験はお客さまからとても喜ばれます。それこそが信頼関係につながりますし、一番のPRにもなると感じています」と話す。

「だからこそ私の時間は有限で貴重。考え事や悩み事が増える大きな組織を抱えないことは、私という商品自体がいつまでも変わることなく、お客さまの前にあり続けるために一番大切なことなのです」(坂田さん)

坂田さんに限らず、従業員がエステサロンなどの現場で顧客と直接向き合うことも、リピート率向上につながっている。接客や担当スタッフの人柄が魅力的だと、商品の購買にも結びつきやすくなるからだ。その点、全従業員が顧客から愛される人柄であろうとする姿勢も大事にしている。

2つ目は坂田さんが自宅サロンを運営し始めたころから13年近く、植物美容やスキンケア、新商品開発の舞台裏などをテーマに、ブログを書き続けてきたことだ。真摯で丁寧、感性豊かな発信には多くのファンがつき、中には10年近く関わりのある顧客もいるという。

コロナ下でエステサロンを閉めていた時期に化粧品処方開発を学び、自ら処方し製品開発をするようになったことで、「製品紹介・説明文を書くのがますます楽しくなった」と坂田さん。

「“人と地域をともに美しくする”といったコンセプトをもとに、原料選びから販売まで一貫して手がけていることもあり、商品の本質を語れていると思っています。伝えたいことが多すぎてブログやSNSをこまめに更新してきました。過去に出した3冊の著作も含め、私の綴る文章と出会って、OMLのお客さまになってくださった方も少なくありません。広告を出すより私がブログを書く方がよほど効果的だと感じています」(坂田さん)

編集後記

「お客さまが喜ぶことは自分がやる」「他の企業がしないことをする」。社長自身が顧客と直接1対1で話す機会を設けたり、今でも現場に出続けたり…といったエピソードとともに出てきた、坂田さんのそんな発言が印象的でした。

OMLは規模としては小さな会社なのかもしれません。しかし、手がけていることや目指すことは大きく、社会により良い循環を生み出しています。そんなOMLのさらなる飛躍をいちファンとして見ていたいと思います。