スクリプトは準備済みのため読み込むだけでOK

GEEの利用では、基本的にはユーザーがスクリプトを書かなくてはならないが、既成のものを使えばパラメータ変更だけで使用できる。国連の公開する手順からリンクを開くと、ユーザーのアカウントかつ解析の準備ができている状態になる。

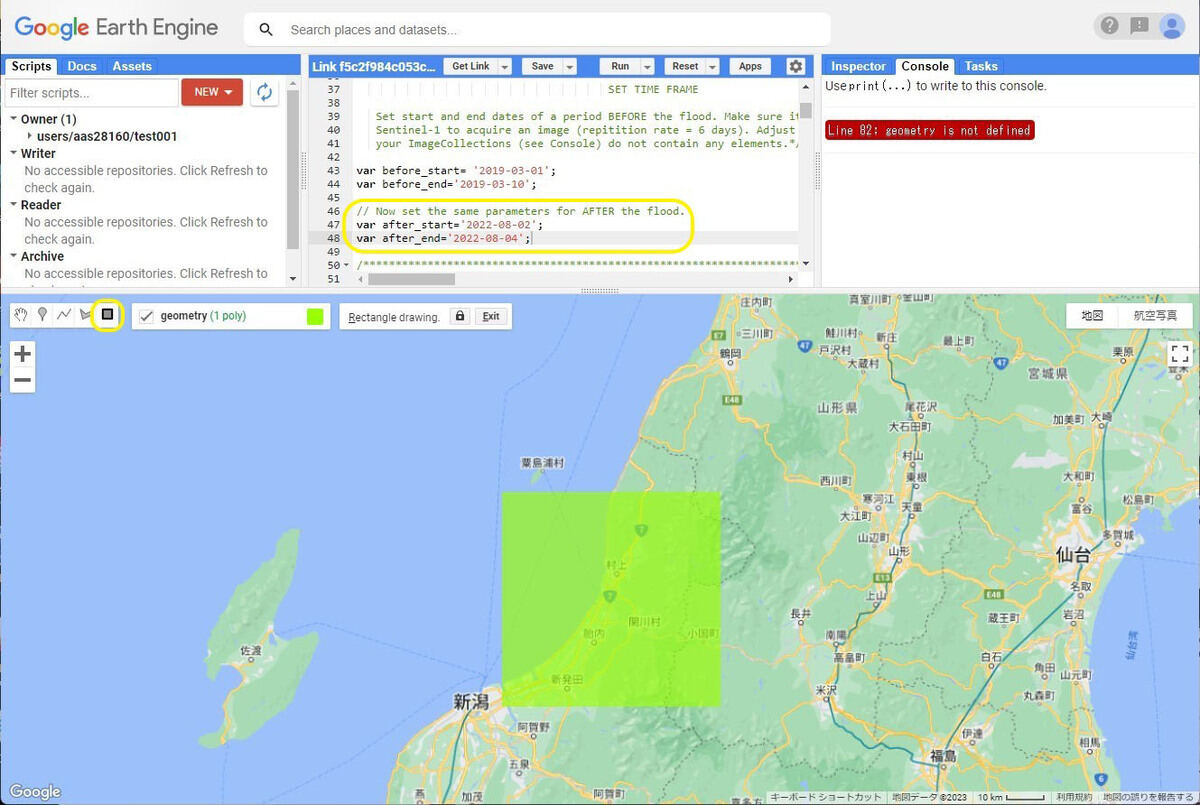

次に、地図を移動して観測エリアを指定しよう。地図上でポリゴンを描くことも、シェープファイル形式のポリゴン(自治体の形に切り抜きたい場合など)をアップロードして利用することもできる。ここでは簡易な矩形ポリゴンを使う。その作業は、ポリゴンツールから矩形を選択し、地図上でドラッグして描くだけだ。

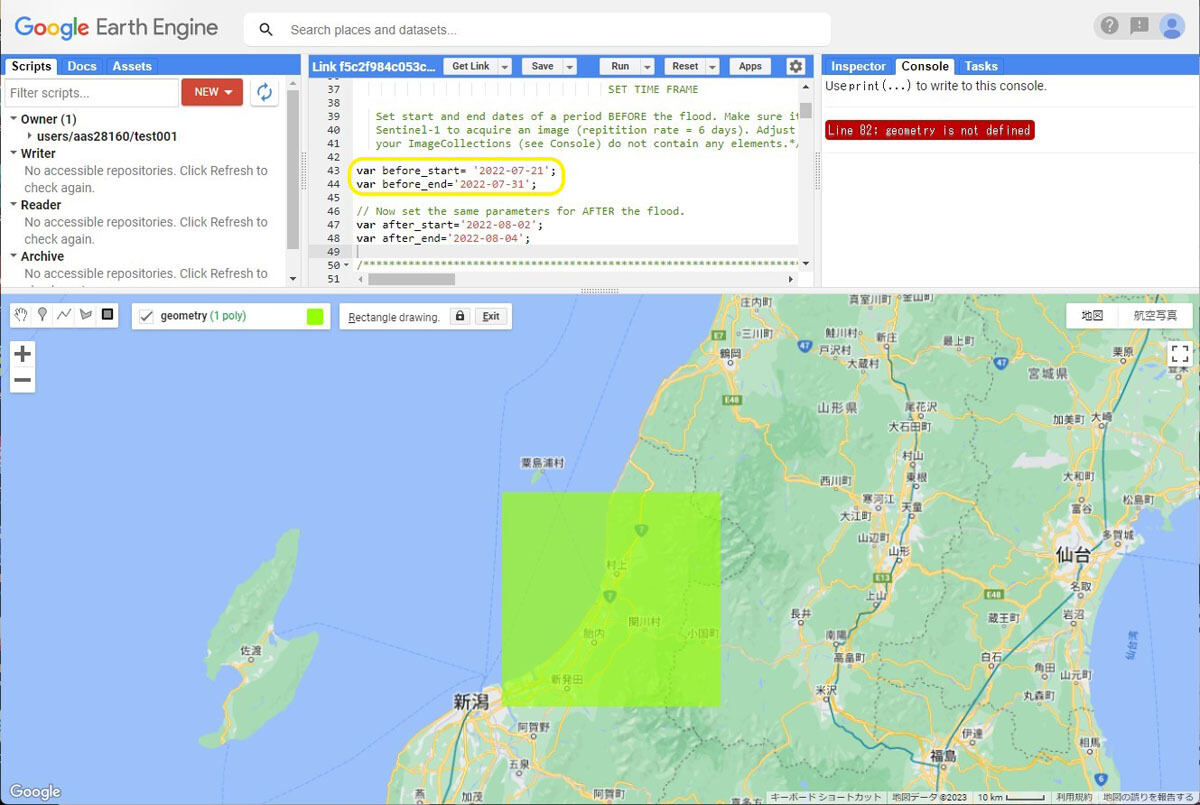

そして、浸水前と浸水後の観測データを指定する。「before」に浸水前のデータが存在する期間を、「after」に浸水のデータが存在する日時を指定する。この時、まずはafterから決めよう。大雨の後、浸水している時期は通常ならば1日~2日だ。そのため、長くても観測日の前後1日程度を指定すればOK。浸水前は、そこから遡って12日以上前を指定する。

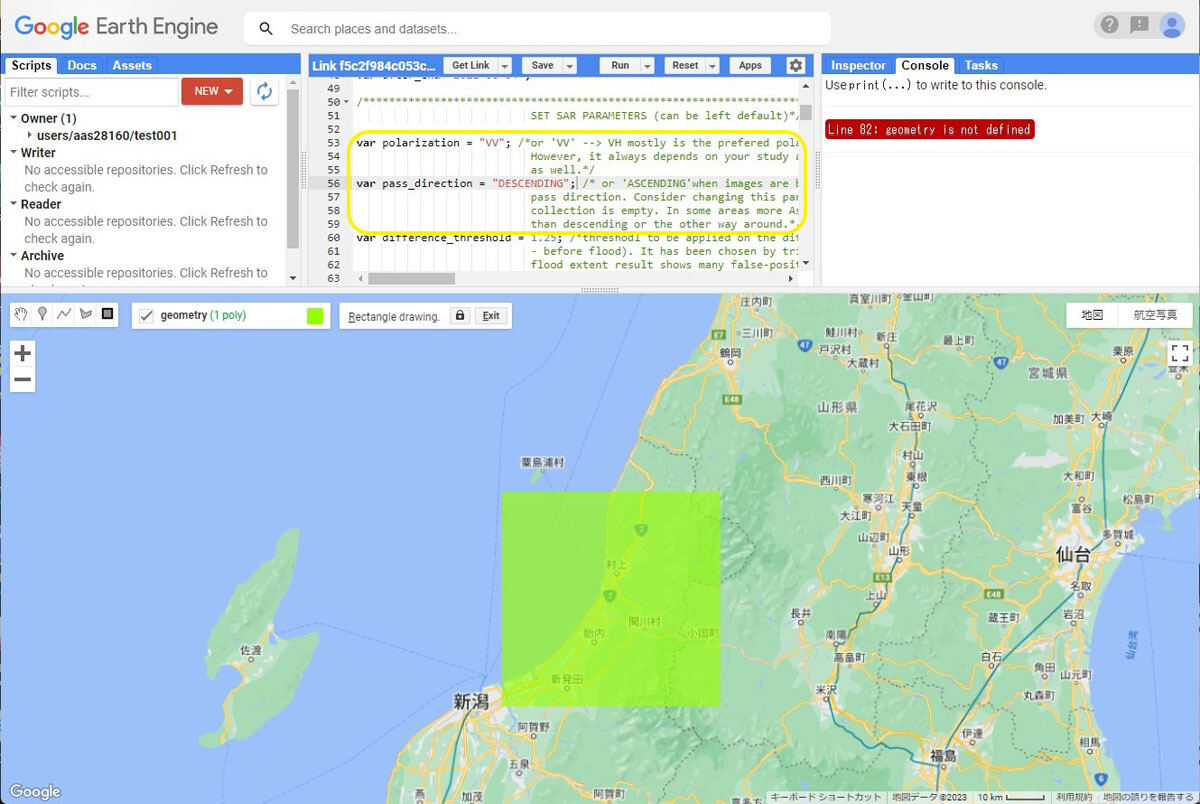

観測期間の次は、偏波を指定する。これはVHとVVのどちらでもOK。DECENDING、またはASCENDINGを指定する。これはafterの日付に該当するデータ(浸水を観測しているであろうデータ)によって一意に決まるので、Open Access Hubをチェックしておいたときにメモした昇行または降行に合わせる。

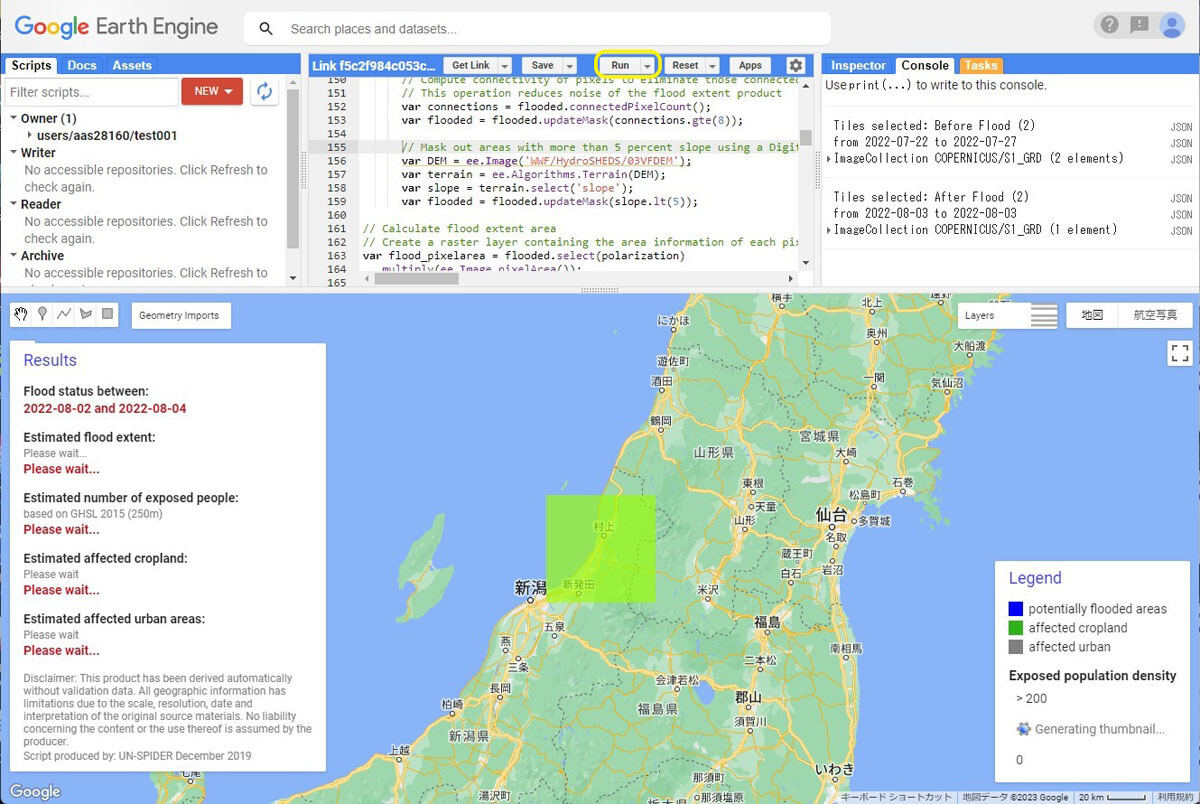

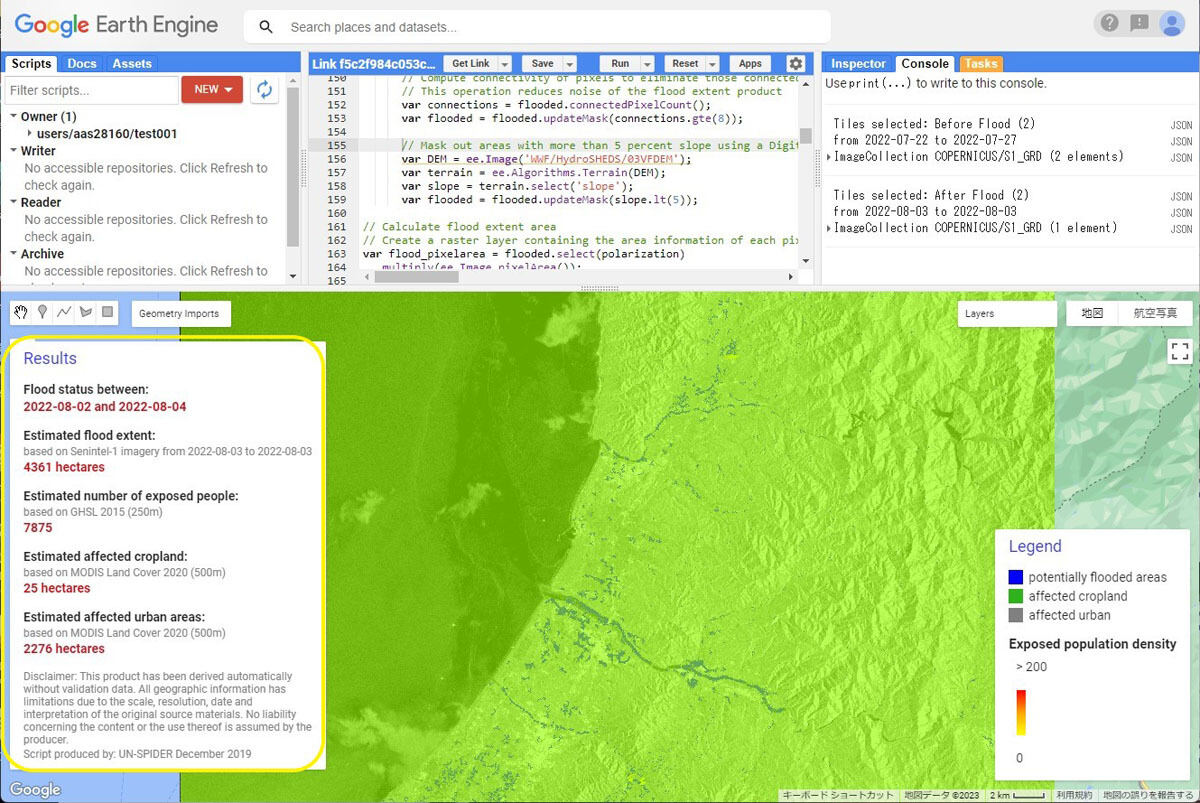

これらの作業が完了したら、「RUN」ボタンをクリックして解析を実行。前記事でSNAPを使用したときに手作業で行ったノイズ除去やスペックルフィルタリング、オルソ補正などの作業は、GEEのスクリプトに組み込まれているので自動で処理される。解析は数分以内で終わる。

解析結果をGoogleドライブにエクスポートする

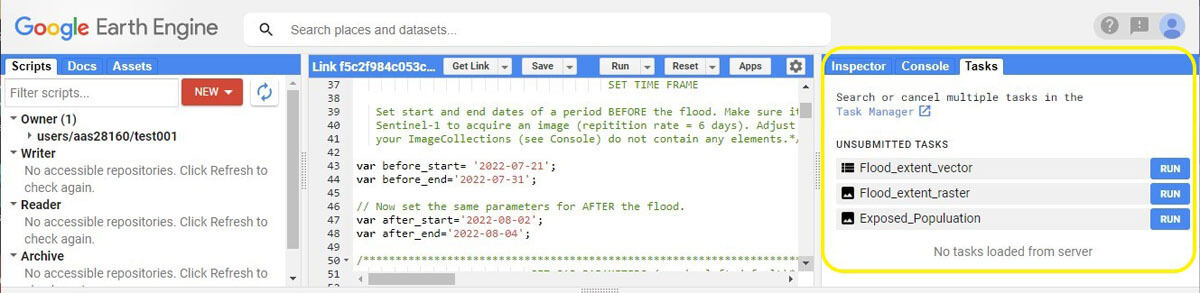

ここまでで生成されたプロダクトをGoogleドライブにエクスポートする(直接ローカルへのダウンロードはできない)には、コードエディタの右上隅にある「タスク」をクリックしてから「実行」をクリックし、ファイルの保存場所を選択する。「Flood extent raster」は、浸水範囲をのGeoTiff形式のラスター画像に出力するコマンド。一方の「Flood extent vector」は、浸水範囲をシェープファイルまたはGeoJSONに出力するコマンドだ。浸水範囲はすでにポリゴンに変換されているため、GISソフトと相性がよいのはこちらで、さらなる分析に役立つ可能性がある。また「Exused_population」は、災害で感染症の影響を受ける可能性のある人口を表示するラスター画像だが、どちらかといえば途上国向けの機能で、2015年公開の人口データに基づいている。日本の場合はもっと新しいデータが存在するため、特に使わなくてよいだろう。

-

GEEによってSentinel-1のデータを解析した結果。日本のように人口データや土地被覆データが揃っていない地域向けに、影響度合いを示す付帯情報も得られる。(Contained Copernicus Sentinel data)

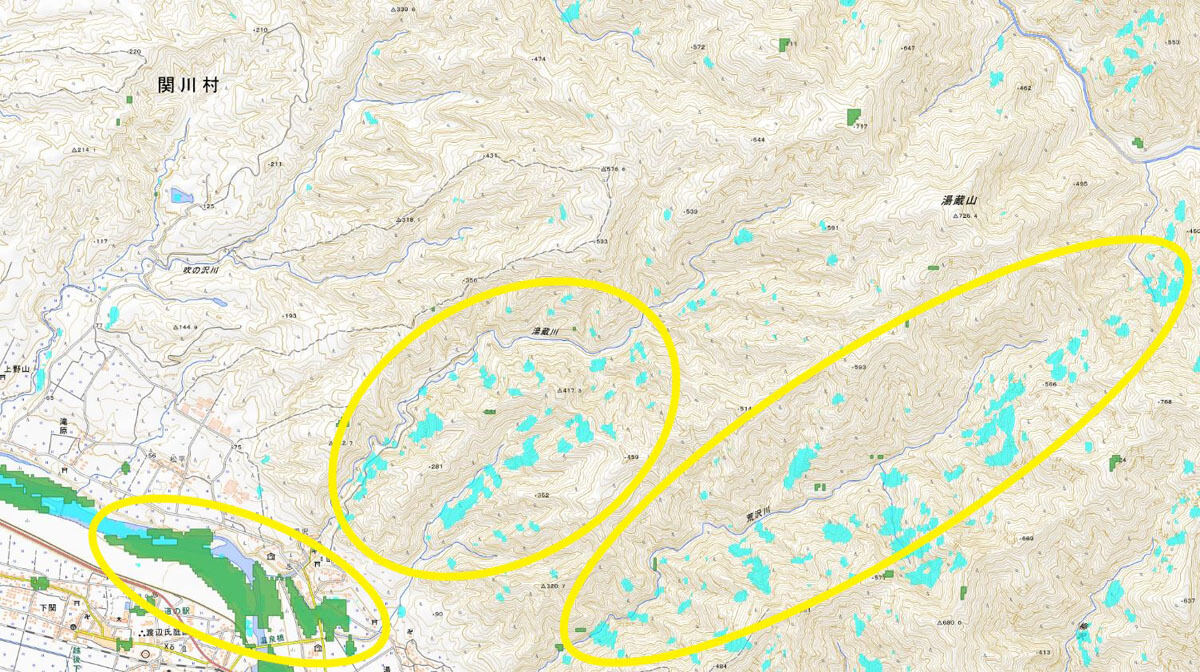

出力した解析結果を、国土地理院が公開した「令和4年(2022年)8月3日からの大雨に関する情報」による浸水推定図データとQGIS上で重ねてみよう。2つを比べると、都市部(羽越本線の坂町駅前)が抽出できていないが、これはSARの根本的な弱みであるため、SNAPによる1時期データ解析の場合と同じだ。

一方で、SNAPの1時期データで多かった偽陽性のエリアが適度に取り除かれている。たとえば、周辺に水たまりのように飛び散った浸水エリアは、地図や直前の光学衛星画像で見ると山が迫っている場所にあたる。山や丘などの傾斜地は通常考えてみれば水がたまりにくい場所だ。つまり浸水エリアと判断されてしまったのは誤検知だと見てよい。GEEでは、斜度5%以上の斜面にマスク(除外領域)を設けることで、解析結果から取り除くことができている。また、浸水前のデータと比較してもともと水面だったエリアを除外する機能もあり、純粋に浸水域だけを抽出した結果になっているのだ。