アマゾン ウェブ サービス(AWS)ジャパンはこのほど、金融業界向け生成系AIに関する勉強会を開催した。金融事業開発本部長の飯田哲夫氏は、ビジョン「Vision 2025」において、インフラプロバイダーから金融ビジネス変革の戦略パートナーへ変わることを掲げていることから、生成AIにおいても同様に、顧客課題を起点としたビジネス変革支援のアプローチをとると述べた。

「われわれは顧客が解決したい課題にフォーカスして、サービスを開発している。生成系AIも顧客の課題をいかに解決できるかを起点として提供する。それゆえ、われわれは生成系AIビジネスに活用できるユースケースに発展させることができる」(飯田氏)

金融業界が生成系AIを活用して取り組もうとしている課題とは

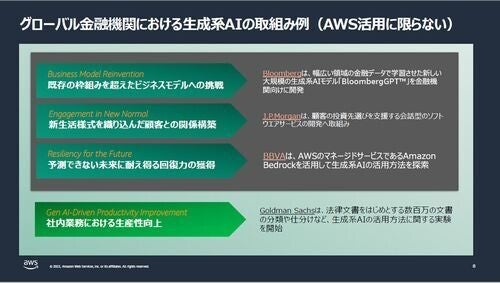

金融業界では、以下のような課題の解決に向けて生成系AIを活用しようとしており、AWSも独自の基盤モデルによるサービス開発、顧客対応におけるカスタマーエクスペリエンスの強化などに取り組んでいるという。

- 既存の枠組みを超えたビジネスモデルへの挑戦

- 新生活様式を織り込んだ顧客との関係構築

- 予測できない未来に耐え得る回復力の獲得

実際、Bloomberg、J.P.Morgan、Banco Bilbao Vizcaya Argentariaは、上記の課題解決に向けて、生成系AIの利用を開始している。

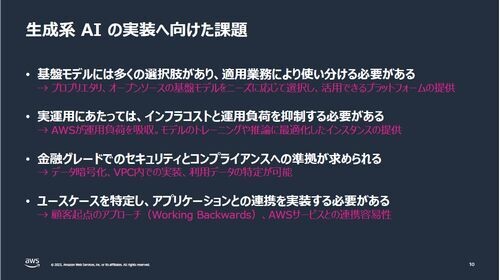

飯田氏によると、金融業界の顧客からの生成系AIに関する相談としては、社内業務における生産性向上にどう利用するかという内容が多いという。また、顧客から生成系AIの実装フェーズにおける課題についても聞いているそうだ。

顧客のデータを安全に使える「Amazon Bedrock」

続いて、技術統括本部技術推進グループ 本部長 小林正人氏が、以下の生成系AIに関するサービスを紹介した。

- 基盤モデルAPI サービス「Amazon Bedrock」(※現在は「Limited Preview」)

- 基盤モデル「Amazon Titan」

- 機械学習サービス「Amazon SageMaker JumpStart」

- コードを自動生成する開発者向けサービス「Amazon CodeWhisperer」

- 機械学習向けアクセラレーター「AWS Trainium」

- 生成系AI向けアクセラレーター「AWS Inferentia2」

- AIコーディング支援サービス「コーディング支援サービス」

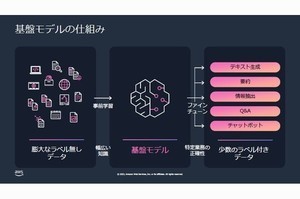

AWSが最も簡単に基盤モデルと生成系AIアプリケーションを開発・展開するサービスとして提供しているのが「Amazon Bedrock」だ。同サービスでは、基盤モデルを複数の選択肢から選べる。

小林氏は、「Amazon Bedrock」について、「生成系AIを利用する際はバックグラウンドでLLMを動かす必要があるが、われわれにこれを任すことができる」と説明した。

また、金融業界が生成系AIを利用するにあたっては、セキュリティに関する質問を受けることが多いそうだが、こうした懸念に対し、小林氏は「Amazon Bedrockでは、顧客のデータを安全に使える」とAmazon Bedrockの安全性をアピールした。

生成系AIでカスタマーサービスのエクスペリエンスを強化

金融ソリューション本部 保険ソリューション部 部長 ,シニア ソリューションアーキテクトの木村雅史氏からは、「生成系AIを活用した、カスタマーサービスのエクスペリエンス強化」をするユースケースの紹介が行われた。

木村氏は、生成系AIによる自動応答チャットボットと生成系AIによるコンタクトセンタースタッフ業務の支援のデモを行った。

生成系AIによる自動応答チャットボットで個社に適した対応実現

「生成系AIによる自動応答チャットボット」は、顧客によるセルフサービスにおいてスムーズな問題解決を支援するもの。デモでは、カスタマーサービスのWebサイトでチャットボットを提供することで、「FAQの検索や関連資料の確認を行うことなく、質問するだけで解決方法にたどりつくこと」や「質問内容に適した自然で精度の高い回答ができること」が示された。

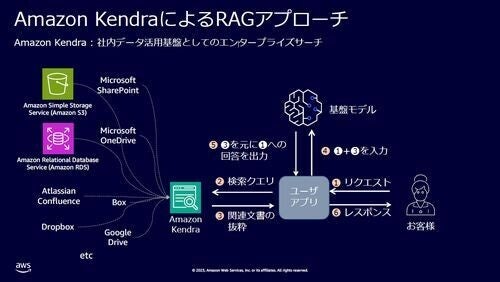

生成系AIを単体で利用すると、社内の機密情報や最新情報などを活用できず、正確に回答できない。そこで、AWSではRAG(Retrieval Augmented Generation)アプローチの利用を推奨している。同アプローチを用いて基盤モデルが持っていない知識をプロンプトに組み入れることよって、幻覚(ハルシネーション)をなるべく抑止して、事実に基づく回答を促す。

例えば、SBI保険生命は今年7月、エンタープライズサーチエンジン「Amazon Kendra」の自然言語処理と機械学習機能をコールセンター業務に導入したことを発表した。

同社は、社内のコールセンター業務にAmazon Kendraを導入することで、約款、パンフレット、Q&A、規程類等を対象とした検索の完全自動化を2カ月で実現したという。

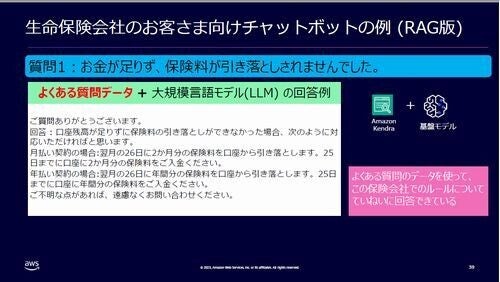

説明会では、生命保険会社の顧客向けのチャットボットのデモが行われた。

例えば、顧客が「お金が足りず、保険料が引き落としされなかった」と質問した場合、一般のLLMでは具体的な案内ができない。これに対し、RAGアプローチを用いると、「よくある質問」のデータを使って、この保険会社でのルールについて正確に回答することが可能になる。

そのほか、デモではその会社に関係のない回答を回避し、「よくある質問」のデータに回答がない時は「知らない」と回答する様子を見せた。

生成系AIによるコンタクトセンタースタッフの負荷軽減

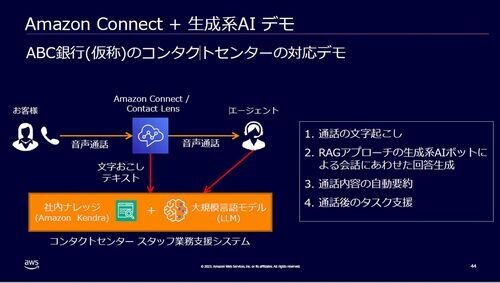

続いて、コンタクトセンターサービス「Amazon Connect」と生成系AIによってコンタクトセンタースタッフ業務を支援するデモが行われた。

具体的には、生成系AIによって、顧客との対応内容に応じて自動的に情報を提供すること、通話の文字起こし、自動要約を行う様子が紹介された。

デモでは、顧客から電話が入ると、生成系AIが質問に沿った自然で精度の高い回答を作成し、情報が提供された。例えば、海外の手数料について聞かれた場合、以下の画面のように生成系AIが即座に調べて回答を作成してくれる。ここで、回答の根拠となったソースを提示できるが、これはRAGならではの特徴だという。

そのため、スタッフのスキルレベルにかかわらず、適切な解決策を迅速に顧客に提供することが可能になる。

また、コンタクトセンターでは、顧客分析や障害対応のために、スタッフが顧客との対話をログとして入力するケースがあるが、生成系AIを活用すれば、通話の文字起こしと要約作成を自動で行ってくれる。さらには、通話後に行わなければならないアクションも提示し、顧客に送るべきメールのテンプレートまで作成してくれる。

これにより、スタッフの次の顧客対応を忘れることやミスを防ぐとともに、顧客対応に伴う時間を削減することが可能になる。