山梨大学は7月27日、環境省の「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」に参加している約7万6000組の母子を対象に、妊娠中の母親の食物繊維摂取量が、生まれた子どもの3歳時の発達に与える影響を調査した結果、妊娠中の食物繊維摂取量が少ない母親から生まれた子どもは、多い母親の子どもと比べて3歳時のコミュニケーション能力、微細運動能力、問題解決能力、個人・社会能力において発達に遅れが出やすい傾向にあることが示されたと発表した。

同成果は、山梨大 エコチル調査甲信ユニットセンターの三宅邦夫准教授(疫学・環境医学講座)らの研究チームによるもの。詳細は、人間の健康に焦点を当てた栄養分野を扱う学術誌「Frontiers in Nutrition」に掲載された。

環境省が2010年度から実施しているエコチル調査は、胎児期から小児期にかけての化学物質ばく露が子どもの健康に与える影響を明らかにするため、約10万組の親子を対象として行われている、大規模かつ長期にわたる出生コホート調査だ。同調査では、臍帯血・血液・尿・母乳などの生体試料を採取し保存・分析するとともに、追跡調査を行い、これまで子どもの健康と化学物質などの環境要因とのさまざまな関係を解明してきている。

ヒトにおいては、胎児期や乳幼児期の栄養状態が、成長後のさまざまな疾患(肥満、高血圧など)のリスクに関連することが明らかにされている。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」の推奨量や目標量と照らし合わせると、妊婦において食物繊維、ビタミンC、葉酸、鉄などのさまざまな栄養素の摂取量は少ない状況にあるという。動物実験では、妊娠中の低食物繊維食が子マウスの脳機能の異常を引き起こすことが示されているが、ヒトにおける検証はこれまで実施されていなかった。そこで研究チームは今回、エコチル調査のデータを活用し、妊娠中の母親の食物繊維摂取量と3歳時点での子どもの発達への影響を検討したという。

今回の研究では、エコチル調査に参加している10万4062人の妊婦のデータおよび生まれた子どもの3歳時のデータのうち、調査への同意撤回、死産、流産、多胎、妊娠中の栄養調査(FFQ)の欠損、および3歳時の発達調査(ASQ-3)の欠損のある人を除いた7万6207組の母子が対象とされた。

そして研究にあたり、妊娠中の母親の栄養調査から、1日あたりの摂取エネルギーと食物繊維の摂取量をもとに、1000kcal摂取あたりの食物繊維の摂取量を算出。食物繊維の摂取量の5分位数を求め、最も高いグループ(Q5)から最も低いグループ(Q1)まで5つのグループに分類された。

3歳時の発達については、3歳質問票にて乳幼児発達検査スクリーニング(ASQ-3)の質問を用いた調査が行われた。具体的にはコミュニケーション、粗大運動、微細運動、問題解決、個人・社会という5つの領域の得点を基に、発達の遅れの有無が調べられた。

そして上述のデータを用いて、妊娠中の母親の食物繊維摂取量と生まれた子どもの3歳時の発達の遅れの有無との関連について、多変量ロジスティック回帰分析を実施。妊娠中の栄養環境と子どもの発達に関連する可能性のある因子は、妊娠前の母親のBMI、妊娠時の母親の年齢、妊娠中の母親の喫煙、飲酒、世帯収入、親の学歴、早産、生まれた子の出生体重、兄弟の数、性別、妊娠中および生後の母親のストレス、母乳栄養、1歳時点の保育施設通園、子どもへの愛着などが考えられ、それらを考慮して解析が行われた。

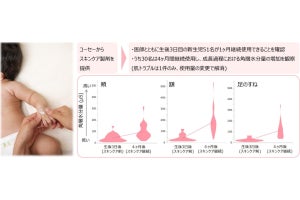

その結果、妊娠中に食物繊維摂取量が最も低いグループの母親から生まれた子ども(Q1)は、最も高いグループの母親から生まれた子ども(Q5)と比べて、3歳時のコミュニケーション能力、微細運動能力、問題解決能力、個人・社会能力の発達の遅れが見られたという。また食物繊維摂取量が低くなるほど、3歳時における発達の遅れに関するオッズ比が高くなる傾向にあることがわかった。

このことから研究チームは、大規模な追跡調査により、妊娠中に食物繊維の摂取量が低い母親から生まれた子どもは、3歳時点で発達の遅れが見られる傾向にあることが明らかになったとする。ただし、妊娠中に食物繊維の摂取が少ない母親は、食物繊維以外の栄養素の摂取量も少ない傾向があり、その影響が現れていることも考えられるという。またサプリメントによる食物繊維摂取、離乳食や幼児期の食事の影響は考慮できていないとのことだ。

食物繊維は腸内細菌のエサとなり、腸内環境は脳機能に影響をもたらすことが報告されている。研究チームは今後、エコチル調査においても腸内細菌を調べるなど、分子メカニズムを追究する研究が必要だとしている。