東北大学は7月18日、微小グラファイト電極を用いたデバイスと回路を作製することで、高速読み出し手法「高周波反射測定」を実現し、その上で量子伝導状態の測定を実行。数値計算により達成されるビット読み出し精度を示すほか、その改善に向けたデバイス構造も示したことを発表した。

同成果は、東北大大学院 工学研究科の上面友也大学院生(同・大学 電気通信研究所所属)、同・大学 材料科学高等研究所の篠﨑基矢特任助教、同・大塚朋廣准教授(同・大学 電気通信研究所兼任)の共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する応用物理学全般を扱う学術誌「Physical Review Applied」に掲載された。

炭素原子1層から数層分の薄さの2次元物質であるグラフェンは、優れた物性を持つことから多くの次世代デバイスへの応用のための研究が進められているほか、量子力学的状態の長寿命が予想されており、量子コンピュータの量子ビットの材料としても期待されている。

この量子ビット状態の読み出し手法の1つには、量子ビット近傍に配置された「量子ドット電荷計」を用いるものがある。同電荷計は、ナノスケールの人工構造である量子ドットを使用することで電荷を検出するデバイスだ。

量子ビット状態を1回で高速かつ高精度に読み出すためには、高速に電荷計の伝導度を読み出す必要があり、これを実現する手法として電荷計の高周波反射を測定する高周波反射測定法が、ガリウム砒素やシリコンなどの従来型半導体を用いた半導体量子ビットを中心として開発されてきたという。

こうした高周波反射測定による量子ビット読み出しを実現するためには、高周波信号をデバイスへ十分に印加できるよう寄生容量を低減し、電荷計が高感度な量子化伝導度付近で「インピーダンス整合」が成立するという条件を満たすデバイスや測定回路を実現する必要がある。

しかし、グラフェンの2次元物質においては量子ドット自体の研究は行われているものの、高周波反射測定については上記条件を満たす設計指針が明確に示されておらず、測定手法の確立が望まれていたとする。

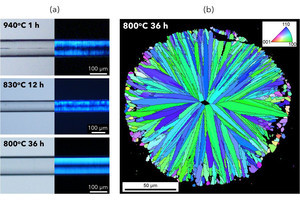

グラフェンデバイスの作製にあたり、一般的には下地として酸化膜つき導電性シリコン基板がよく用いられ、電気伝導を制御するための電圧を印加する電極(バックゲート電極)として活用されている。一方で、基板電極とデバイス中の電極間との間に大きな寄生容量が生じるため高周波測定が難しくなる。そこで研究チームは今回、絶縁シリコン基板を用いて基板電極に代わるバックゲート電極として、微小なグラファイト電極を二層グラフェン直下に配置した構造を作製することにしたという。

-

(a)作製したデバイス構造。絶縁シリコン上にグラファイトを配置し、その上に絶縁層、二層グラフェン、絶縁層、電極の順に積層した構造。(b)高周波反射測定に用いた共振回路。微小グラファイトをバックゲートとして用いることで寄生容量の低減を実現(出所:東北大プレスリリースPDF)

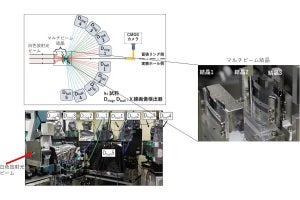

作製されたデバイスを共振回路に組み込み、高周波信号の反射特性の測定が行われた。すると、ゲート電圧の印加によるグラフェン伝導度の変化に応じて、反射特性の明確な変化が観測されたという。さらに、量子化伝導度付近において反射率が0となる条件のインピーダンス整合が満たされていることも確認。この条件付近では伝導度の変化に対して反射率が大きく変化するため、高感度な読み出しを実現することができるとした。加えて、量子ドット形成を示す特徴的な電気伝導の「クーロンダイアモンド」が観測され、今回の測定手法が量子ドットの伝導測定においても有用であることが実証された。

-

(左)高周波反射特性のゲート電圧依存性。ゲート電圧による伝導度変化により、反射特性が明確に変化している。(右)共振器からの反射信号を用いて、量子ドット形成に由来するクーロンダイアモンドを観測(出所:東北大プレスリリースPDF)

また、測定で得られた伝導・ノイズ特性を用いて今回のデバイスを電荷計として用いた際の読み出し精度の評価を実行。電荷計を量子ドットの横ではなく真上(または真下)に配置することで、両者を原子オーダーの距離で近接させ、読み出し速度/精度を大幅に改善できることが示されたという。この垂直に電荷計を配置する構造は、2次元材料であること自体を積極的に活用した構造であり、高感度な電荷計を実現できることが示されたとした。

研究チームは、今回の研究で示された高周波測定手法により、グラフェンなどの2次元物質を用いた新しい量子ビットの高速読み出しなど、量子コンピュータや量子デバイスの研究開発を一層加速させることが期待されるとした。また、量子ドット電荷計は固体中の物性探索のためのツールとしても活用することができ、従来観測が困難だった現象の測定など2次元物質の基礎物理を理解するためのプラットフォームとしても期待されるとしている。