今回は、アルマ望遠鏡のアンテナを直径3.4kmの望遠鏡に相当する解像度が得られるように配置し、28時間に及ぶ長時間の観測が行われた。その結果、遠方銀河としてはこれまでよりもはるかに高い解像度と高い感度の観測画像を得ることに成功したという。

なお、一般的に同じ観測時間で解像度を上げると、感度は犠牲になる。MACS0416_Y1は132億光年彼方の非常に暗い天体なので、高い感度が必要だ。今回の観測性能は、東京から見た富士山の山頂にいる、3cm離れた2匹のホタルの放つ光のさらに50分の1という非常に弱い光を捉え、かつその2匹のホタルを区別できるほどの高い感度と解像度に対応するといい、これにより、塵と酸素がそれぞれ出す電波の出所が異なっていることを識別できたとする(2019年の観測では識別できていなかった)。

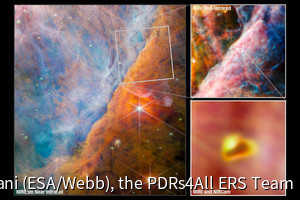

今回得られた画像を見ると、散光星雲と暗黒星雲がお互いを避けあうように入り組んで分布していることが判明。その様子は、暗黒星雲の内部で誕生した星々が周りのガスをイオン化し、散光星雲に変えていることが考えられるとしている。

-

観測史上最遠方の暗黒星雲を持つ132億光年彼方の銀河MACS0416_Y1。画像は一辺およそ1万5000光年。(左)アルマ望遠鏡が捉えた塵が出す電波(暗黒星雲)と酸素が出す電波(散光星雲)の画像、およびハッブル宇宙望遠鏡が捉えた恒星が出す可視光線の観測画像を組み合わせたもの。(右)塵が出す電波の画像。中央に縦方向に伸びた楕円形の構造のスーパーバブルが見える。(c)ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Y. Tamura et al.(出所:NAOJ Webサイト)

また塵の分布だけを見ると、画像中央の位置に直径およそ1000光年に及ぶ巨大な空洞が空いていることが見て取れたという。これまでの研究から、MACS0416_Y1は過去数百万年にわたって天の川銀河のおよそ100倍にも及ぶスピードで星を生み出していることがわかっていた。これらの星々は巨大な集団(星団)として生まれ、短命のうちに次々に超新星爆発を起こして死を迎え、その衝撃で巨大な空洞であるスーパーバブルを作っている可能性があったとする。そして今回見つかった空洞は、まさにスーパーバブルである可能性があるとする。

スーパーバブルはやがて破裂し、銀河内部の星間空間や銀河外の広大な空間に星々の残骸(さまざまな元素や塵)を含むガスを撒き散らすと予想される。こうした元素や塵は、ふたたび暗黒星雲に取り込まれて次世代の恒星や惑星の材料となるだけでなく、銀河や銀河団の化学組成を変容させていく、いわば「宇宙の物質循環」を生み出す原動力となると考えられるという。

さらに今回の観測で、星雲を構成するガスの運動も確認され、そのガスは時速20万kmもの乱気流だという。こうした乱気流のもとでは、星々は巨大星団となって誕生する可能性が指摘されている。このような巨大星団は形成期の銀河に見られる特徴であり、今後ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡や、ハワイに建設中の口径30mの国際光学赤外線望遠鏡「TMT」により、形成される星団自体の高解像度観測を行うことで、より詳細な情報が得られる可能性があるとしている。