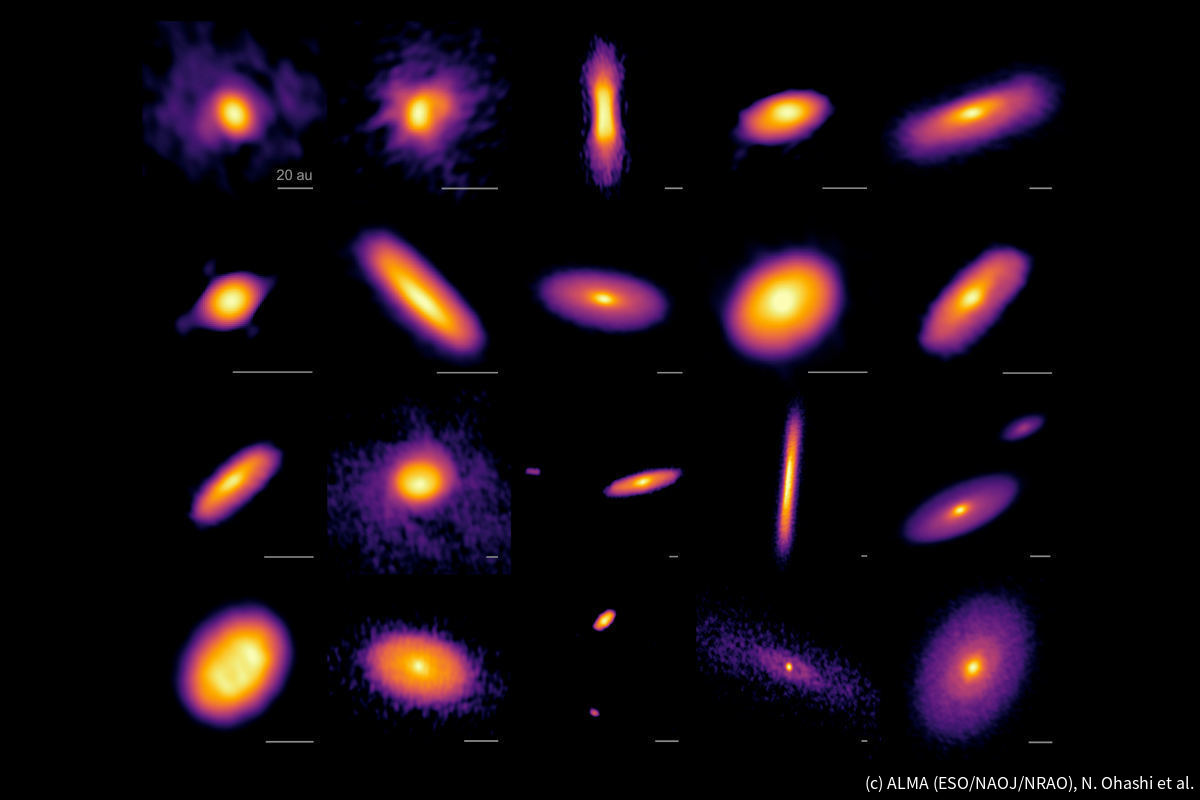

これまでにも、原始星周囲の円盤に着目した観測的研究は行われてきたものの、限られた数の天体を個々に調べるにとどまっていたほか、0.1秒角を切るような空間分解能の観測も極めて一部の原始星周囲の円盤に限られていたという。今回の観測では、地球からおよそ650光年以内に位置する、19の原始星周囲の円盤を、0.04秒角という高い空間分解能で観測し、円盤の構造を詳細に調べることに挑んだという。

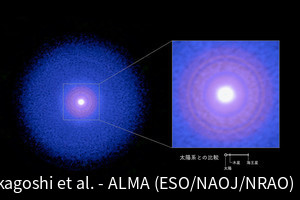

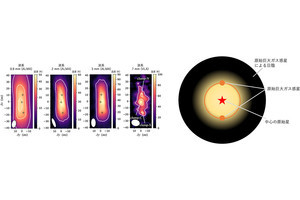

eDiskでは、約100時間の観測時間をかけて、19の原始星周囲の円盤を統計的に観測することで、バラつきを低減。その結果、原始星周囲にはより進化の進んだ若い星と同様に円盤が存在することが確認されたとする一方、原始星周囲の円盤は、より進化の進んだ原始惑星系円盤とは大きく異なる特徴を示すことが系統的に明らかにされたという。具体的には、惑星系形成の兆候であるリングやギャップは、19天体中、比較的進化の進んだ原始星数天体周囲の円盤でのみ見られたとするほか、その構造は原始惑星系円盤で見られたリングやギャップ構造と比べると非常に淡いものだったとする。

一方、多くの円盤では、惑星の材料となる塵が円盤面に沈殿しておらず、円盤面上空に巻き上げられた状態にあることも判明。より進化の進んだ原始惑星系円盤は厚みが薄いことがこれまでの観測でわかっており、原始星周囲の円盤よりも塵の沈殿が進んで、惑星形成の準備ができている段階にあると考えられると研究チームでは説明している。

なお、研究チームでは、原始星周囲の円盤とより進化の進んだ原始惑星系円盤の間にこのような明確な違いが見られるとは正直予想していなかったとしているほか、今回の研究により、惑星系形成は、恒星の形成開始後10万年から100万年ぐらいにかけて、急速に進むことが考えられるとしている。