ガートナージャパンは6月13日~14日、「ガートナー アプリケーション・イノベーション&ビジネス・ソリューション サミット」を開催した。14日の事例紹介セッションには、星野リゾート 情報システムグループ グループディレクターの久本英司氏が登壇。「ビジネス価値を最大化させるためのデザインとデリバリの変革 ~変化に強いIT能力を加速させるためのアプリケーション基盤の手に入れ方~」と題して、同社でのIT変革の道のりを振り返った。

“事業の足かせ”だった情シスがコロナ禍に迅速対応できた理由

2019年から端を発し、2020年には爆発的に拡大したコロナ禍で旅行業界が受けたインパクトは甚大だった。星野リゾートも例外ではなく、2020年4月の売上は前年比9割減と大打撃を受けた。

一方で久本氏は「情報システム部門としてできることは全て対応した」と振り返る。例えば、大勢で集まることが難しくなったことで危機に陥ったブライダルビジネスに対し、結婚式へのオンライン参列を可能にする自社アプリを構築したのはその一つだ。また、GoToトラベルなどの新たなキャンペーンへの対応も情報システム部門が主導して迅速にこなした。

コロナ禍において、こうしたシステム実装をいち早く実現できた理由には、同社の経験に基づく「社会が変化する前提のIT能力を備える」理念が根付いていたことが挙げられる。

もっとも、設立時から情報システム部門が現在のような役割を担っていたのかというと、そうではない。

かつて、同社の情報システム部門は事業規模の拡大に追いつけず「星野リゾートの成長の足かせ」との評価を下されていた時期もあったという。

その頃同社は中期経営計画の遂行に重きを置いており、情報システム部門はそのためのリソースの「供給源」という立ち位置だった。しかし、久本氏曰く「当時の星野リゾートはリスクを背負ってでもチャンスを狙う必要があったので、”いつ何をするか”が決められた中期経営計画との相性は良くなかった」のだという。そうなると情報システム部門の役割は宙に浮いてしまうことになる。

そこで久本氏は、情報システム部門を同社におけるDXの担い手とするべく、2014年時点から「変化前提の企業活動を支える仕組み」の構築を目指した。具体的には、5カ年計画を立てて情報システム部門を大幅に増員し、クラウドやノーコード開発なども積極的に取り入れていった。こうした動きが、コロナ禍における速やかな対応につながったと言える。

「(当時の星野リゾートは)チャンスとリスクに向き合って、学びながら成長していかなくてはいけませんでした。楽しみながら挑戦できるチームを作るためには、チームの能力を発揮できる場を整えていく必要があります」(久本氏)

久本氏は「自社のビジネスを支える業務システムが社会の変化に耐えられるのか。そこに向き合うことが情報システム部門の本当の使命」とデジタル化社会への向き合い方を説いた。

星野社長も巻き込み、全社のシステム改革へ

では、同社ではどのように変革を進めていったのだろうか。

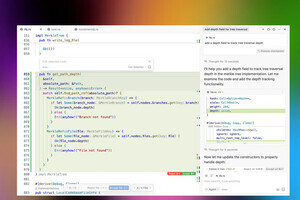

まず、着手したのは「専門家の下で現場出身のプロパー社員を育成する」ことだ。狙いは、現場業務を経験したプロパー社員だからこそ得られる知識の習得や、価値創造への思いを最適なシステム開発に役立てることである。そのために、久本氏は情報システム総研の児玉公信氏を専門家として招聘し、現場社員の育成を行った。

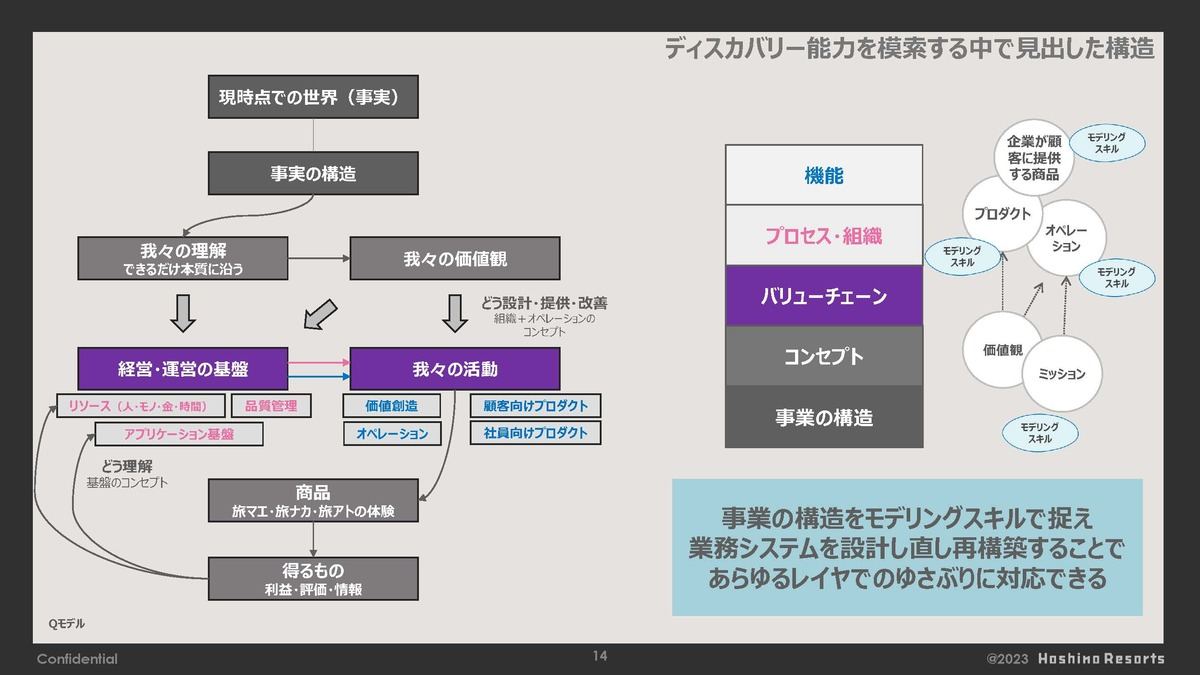

同社の育成方法では「ディスカバリー」と呼ばれる能力の向上を目指す。「現場社員がシステムのモデリング能力を体得した上で事業構造を理解し、最適な設計を目指していく」という考え方だ。久本氏は、現場から構造を理解する”ディスカバリー能力”の必要性を感じ、現場起点でシステムを再定義していくことに奔走した。

具体的には、自社のビジネスを関係性ごとに階層化した。自社のコンセプトや情報システム部門の価値観、それを反映したものが顧客体験、すなわち商品になる考え方だ。

また、星野佳路社長が情報システム部門の改革に乗り出したことで、経営判断にも変化が起きた。どんなシステムに投資するのかを議論する会議では「星野社長が案件の全てを理解して判断できるものに投資する」というルールを定め、経営陣の不安を払拭しながらシステム投資を進めていった。現在でも毎月2時間この会議が執り行われ、システム投資の優先順位をつける場として機能し続けているという。

現場視点で従来の課題を克服

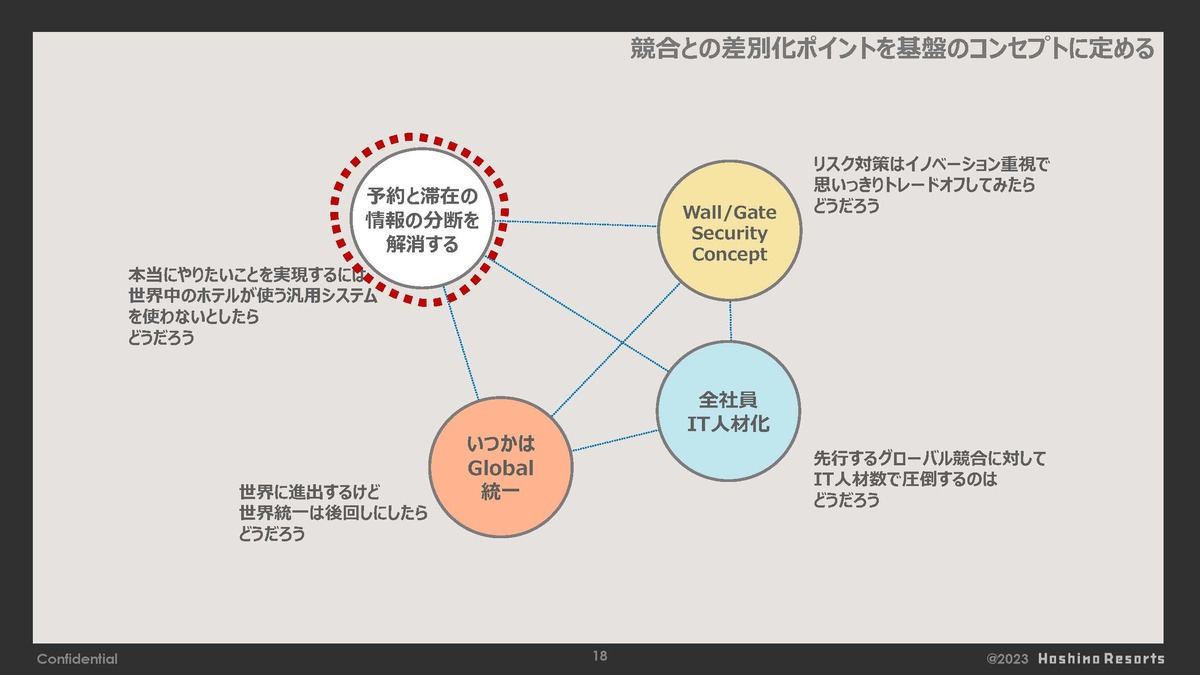

こうして情報システム部門の使命に向き合い始めた星野リゾートでは、競合との差別化ポイントを基盤構築のコンセプトとして定めていく。本講演では「予約と滞在の情報の分断を解消する」「全社員IT人材化」の2つが紹介された。

観光業界のITが持つ根本的な課題

まず、「予約と滞在の情報の分断解消」だ。観光業界全体の課題として、「本来は予約から滞在までのデータを一貫して提供できるはずなのに、システムが分断しているせいでデータが生かしきれない」ケースがあるという。

メインのシステムに加えてリソース管理や顧客を理解するためのサブシステムを導入するのはよくあることだが、「(システム間が分断されているために)お客さまから見たとき、体験の質がほかのサービスと比べて劣っている。これが一番の課題」と久本氏は分析した。同氏はこの課題を全社へ上申し、粘り強く議論を重ねていった。

検討の結果、情報システム総研が考案した取引記録モデル「TEA:Transaction Entry Account」の導入に至り、ホテル運営の上で適切な情報を記録できるようになった。TEAは複式簿記を拡張したもので、時系列に情報を積み上げることが可能だ。これによって、未来の状態をも再現予測できるシステムになっている。

現場社員が自立するために「一流から学ぶ」

星野リゾートと、大手のグローバルホテルを比較すると、予算規模やIT人材の人数でグローバルホテルが先行していると久本氏は分析する。そうした中で、グローバルホテルをIT人材数で圧倒するためにはどうしたら良いのか。久本氏の答えは「全社員がIT人材になること」だ。

もちろん、社員全員がエンジニアレベルの技術を身に付けられるわけではない。ここでいうIT人材とは、あくまでも“現場においてITを活用できる力を持つ人材”のことだ。現場でITを活用できる力としては、ローコード・ノーコード開発スキルなどが挙げられる。

星野リゾートのシステムがエンジニアによるコーディングの産物か、あるいは現場社員がローコード・ノーコードで開発したものか。それを顧客が意識することはないだろう。重要なのは、顧客のニーズにしっかりと応えられるシステムであることだ。そこで、同社は顧客のニーズにいち早く対応することを優先し、現場社員のローコード・ノーコード開発能力を育成していったのである。

また、先述の児玉氏に加えて、UI・UXの設計や開発ノウハウにおいても専門家を招聘した。これもまた、専門家から直接学ぶこと現場社員のスキルをアップさせる狙いがある。

「現場社員が一流の専門家と同じスキルを身に付けるのは難しいかもしれません。ただ、専門家に師事して自立・思考する能力を高めることで、一流の専門家と一緒に仕事をする“資格”を得られるのです」(久本氏)

久本氏「一朝一夕ではなかったが……」

事業の構造に最適なシステムを整えるべく、現場社員を育成すること。それこそが、星野リゾートのビジネスが加速している最大の要因だ。

同社はこうしたシステム改革の先に、「コンテキストアウェア(=環境の変化に応じて対応できる)な顧客体験が実現される世界をつくること」を目指している。

コロナ禍のような環境変化、顧客ニーズの移り変わりなど、未来のことは誰も予測ができない。だからこそ、星野リゾートは業務構造や事業のコンセプトを正しくとらえることで常に組織と向き合い歩みを進めてきた。

久本氏は「今のような組織を作るために5年以上を要した。決して一朝一夕で作れるものではなかった。しかし、そのかいがあって大きな変化にも対応できる組織が作れた」と述べ、講演を締めくくった。