近年、多くの企業がAIを活用し、蓄積された自社データから新たなビジネス価値を生み出そうと腐心していることは言うまでもない。PoCで頓挫する話を耳にすることも少なくない中、「現場」に着目したデジタル戦略で確実に歩を進めているのがヤンマーだ。

DataRobotが6月14日に開催したイベント「バリュー・ドリブンAIへの道はここから始まる」では、ヤンマーホールディングス 取締役/CDO 奥山博史氏が登壇。「現場主導でお客様価値創造につなげるデータ分析・活用を」と題し、同社がこれまでに進めてきた現場主導のデータ活用の取り組み内容と、そこで得た知見について語った。

デジタルで顧客に新しい価値を届けるには?

産業用エンジンを中心に農業機械、建設機械、発電機など幅広い製品をグローバル展開するヤンマーでは、「A SUSTAINABLE FUTURE - テクノロジーで、新しい豊かさへ -」をブランドステートメントに掲げ、豊かな未来の実現に向けた6つの中期戦略課題を設定している。

「『顧客価値創造企業』への変革」や「次世代経営基盤の構築」といった課題が並ぶ中、デジタルの文脈では、デジタルを駆使することで、顧客に新しい価値を届けることが最大の目標だという。

「デジタルを使うとどういう価値が届けられるか、どんな効率化が実現できるのかを考えられるのは、やはり現場の最前線にいる人です。現場の人主導で考えてもらって、必要な分析をしたり、必要なシステムを自社開発したりするようにしていこうというのが大枠の考え方です。また、それに必要な基盤やプロセスも併せて変革しています」(奥山氏)

これを実現していくステップは、「スケーラブルな展開を可能とする基盤の構築」「デジタルを活用した既存オペレーションの最適化」「(デジタルを活用した)新たな付加価値の提供」の3つで考えられている。とは言え、重視する3つ目の「新たな付加価値の提供」を具現化していくにはデータの収集・蓄積と活用が不可欠になるため、結果的に「3つのステップを同時に進めていくイメージ」(奥山氏)だ。

デジタル化に消極的な人をどうするか

今後3、4年をかけて実施していく具体的な取り組みとしては、インフラとそれに伴うセキュリティの強化、グループ全体のデータ基盤の再構築や精微なデータの収集・供給に向けたシステム刷新などが挙げられた。加えて、現場で行われている草の根的なDX活動を本社が組織化してサポートし、全社を挙げてDXを進めていくという。だが、デジタル活用の価値や成果をうまくイメージできないために、デジタル化に消極的な人も少なからずいる。

その解消方法として、奥山氏は「現場でデジタル活用に意欲がある人を見つけ出して、グループ全体としてコミュニティを作って盛り上げ、成功体験をつくってしまうこと」を挙げる。自社のユースケースが出来上がれば、それを周囲に紹介できるようになるからだ。

「弊社の場合、他社のケーススタディではピンと来ないのか、自分ごとにならない人も多いのですが、隣の事業部がやった事例ならばイメージが湧きやすいようです。デジタル活用に消極的な人でも、(顧客に価値を提供したい、業務を効率化したいという)思いは同じなので、デジタルでそれが達成できることがわかれば乗ってきます」(奥山氏)

データ活用と分析のポイントは“現場発”

さらにもう一つ、奥山氏は「データの活用と分析に関しては、いかに現場発で扱うべきテーマを見つけ出し、実践していくかが重要」だと強調する。

例としてヤンマーグループのアグリ(農業関連)事業を挙げ、機械が故障する前にそれを予測して、先に修理を提案することによる価値提供や、周辺環境や作物の分析によるデータに基づいた肥料の可変散布で、収穫量の増加/コスト減を図る例などを紹介。いずれも農家のニーズを押さえていなければ出てきづらい発想だ。「外部と連携して分析をしたいというニーズもあるので、販売管理や営業管理などの他社システム、ツールに我々のデータを提供することで農家のビジネスに貢献する、といったことも進めていくイメージ」と説明した。

現場発のアイデアを具現化するには?

こうした計画の下、実際に実施している施策の1つが「テーマ創出アイデアシート」の活用だ。

まずは社内でデジタルに興味がある人を対象に、AIを使ったデータ活用のアイデアを幅広く募集し、250件以上のアイデアが収集された。その後、機械学習に対する理解を深めてもらうために勉強会を実施。それを踏まえて、テーマ創出アイデアシートを活用したアイデアの具体化を行ったところ、19件に絞り込まれた。

収集されたアイデアでは、生産やマーケ・営業、サービス分野の活用案が多く、テーマとしては需要予測、検査精度の向上、工場内の人の動きの可視化などのニーズが高かった。これを分類し、ビジネスに与えるインパクトが大きく、取り組みやすいテーマから優先度を付けていったのである。

最終的に実現性を加味して精査した結果、7件がPoCに進んだという。

「去年の後半ぐらいからスタートして、既に今年の4月から実装しているものが2、3件あります」(奥山氏)

当初、ざっくばらんに集められたアイデアの中には、自動機械学習ツールで解ける問題もあれば、別途モデルを構築しなければいけないもの、そもそもAIを活用しなくてもSaaSで解決できるものもあった。「それらをしっかり分類するのもカギの一つ」だと奥山氏は語る。

今年度も同様の活動を進めているという。

「私が見ても結構筋の良い分析テーマがたくさん出てくるようになってきました。だんだん組織の中で、こういうテーマであれば意味のある結果が得られるという感覚が浸透しつつある気がしています」(奥山氏)

データ活用促進でCDOが心掛ける「3つのポイント」

このようにデータ活用を推進する中で、奥山氏が心掛けてきたポイントが3つあるという。

1つは、現場層とのコミュニケーションだ。例えば、生産現場において工場設備の故障予知をする場合、現場の人がAの設備の予知をやりたいと言っても、その人の上司を交えて議論すると、経営視点で言うとBの設備のほうが影響が大きいという話が出てくる。「そうした議論を積み重ねることで、何が一番インパクトの大きいテーマなのかが見えてくるし、PoCに進んだ際、現場にとっても自分ごとになる」と奥山氏は語る。

「(議論のフェーズを経ず)PoCが終わった後に『これは使えるから』と押し付けても、人間の心理としてなかなか受け付けられません。そうなると実装されなかったり、使われなかったりします。最初の段階から現場を巻き込むことが重要です」(奥山氏)

同氏は、日頃から現場に対して積極的なコミュニケーションを心掛け、実際に工場や営業の現場に足を運ぶこともあるという。見聞きした内容は、グループ全員が見られるポータルに紹介することで周知を図る。現場の取り組みが埋もれないようにする工夫だ。

2つ目が、経営層への訴求である。

奥山氏は、経営幹部が集まる月次会議において、短時間ながらデジタルに関するトピックスや、各現場で行われているDXの成果を共有しているのだという。これは、経営層のデジタルに関するマインドシェアを高める狙いだ。

「『隣の事業部がこんなことをやっている』と知ることで、うちの事業部はどうなんだと興味を持ったり、うちならもっとうまくできるんじゃないかと考えたりすることが大切です。彼らから、中間管理職に対するプレッシャーを掛けてもらうことも意識しています」(奥山氏)

3つ目が、文化の醸成である。デジタルに興味がある人を集中的にサポートして活性化することでユースケースをつくり、それを横展開することで全体のレベルを引き上げるのもその1つだ。

「組織や企業は複雑で、さまざまな歴史的な経緯が絡み合っています。全体をよく見た上でコーディネートしていくことが必要です。ここまでに紹介した施策も組織の反応を見ながら行っています」(奥山氏)

AI活用推進、ヤンマーの直近の方針は?

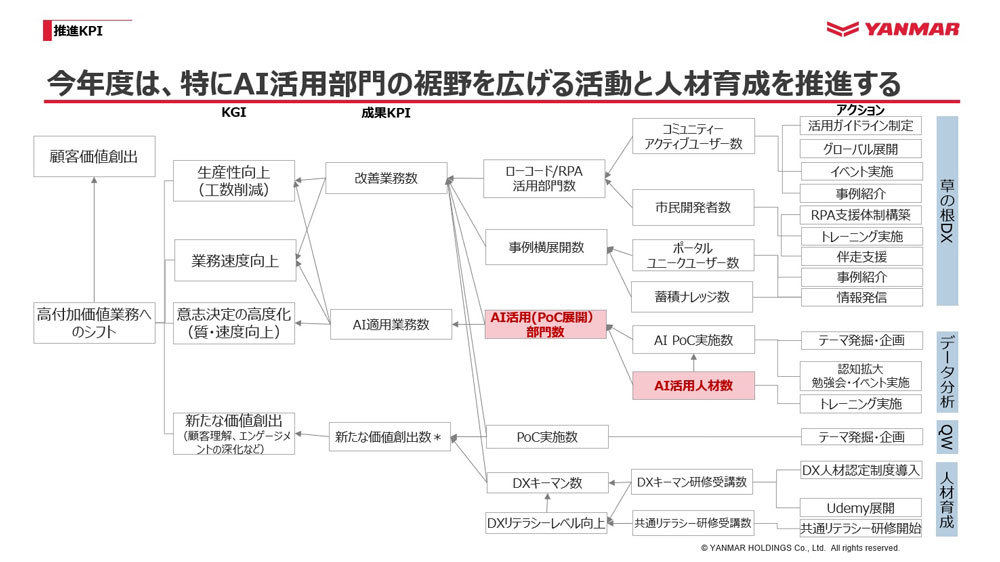

奥山氏によれば、今年度はAI活用部門の裾野を広げる活動と人材育成を推進していく構えだ。

「具体的には、AIに関わる部門数を増やして、DataRobotさんのお力を借りながら、本社だけではなく事業部や現場で分析からできる人を100人以上にしていきたいと考えています」(奥山氏)

とは言え、現場発ではビジネスモデルを変えるような大きな提案が出てきづらい面もある。いかにトップを巻き込み、より経営インパクトが大きいテーマを出していくかが課題だ。「どうすれば良いか、まだアイデアがない部分もあるので、議論していきたい」と呼び掛ける。

「我々も今が完成形だと思っていないし、日々、試行錯誤して改善しています。皆さんとディスカッションしながら学び合うことで、日本のデジタル化にも繋がっていくと思います。ぜひ、議論させていただければ幸いです」(奥山氏)