ガートナージャパンは6月13日~14日、「ガートナー アプリケーション・イノベーション&ビジネス・ソリューション サミット」を開催した。13日のゲスト基調講演には、旭化成の執行役員 デジタル共創本部 IT統括部長の寺田秋夫氏が登壇。「デジタルノーマル期を目指してIT部門の果たすべき役割と風土改革」と題して、同社のDX推進と、独自のデジタル人材システムについて語った。

多角化の弱点になった「限りないDX」を統合

1922年に創業した旭化成は「サランラップ」などの高機能素材を扱うマテリアル事業を筆頭に、住宅や医療機器事業など幅広い事業領域を展開している。事業単位での利益増強を目指して事業持株会社制を採るなど、かねてから多角化経営に沿った組織体制を整えてきた。

親会社に旭化成が立つことによって、競合他社にはできない多額の基盤投資や独自の情報網など“現場での強さ”に秀でているのが旭化成グループの強みである。一方DX推進においては、新たな事業領域の隆盛や多角化経営が進んだからこそ起きた弊害もあったようだ。

その弊害とは、例えばツールやアプリの標準化に限界が見えたことや、事業固有のシステムやデータ、KPIへの対応などに“個別最適化”が起きてしまったことである。寺田氏は多角化経営の弱点について「達成したいテーマだけが乱立してメリハリがつかなくなる“限りないDX”になってしまった」と回顧する。

そこで、旭化成では2018年からデジタルを自社の強みにするべく、情報システム部門を中心にデータの統合化をスタート。事業部門+研究開発部門+寺田氏ら情報システム部門が連携してDXの推進を目指した。だが、それでも組織の壁に悩まされてDXが進まない時期もあったという。

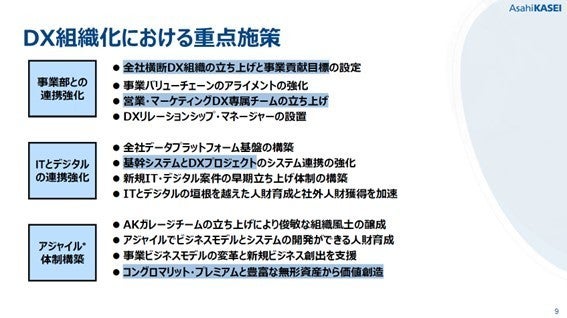

この状況を打破するきっかけになったのは、大手外資メーカーのCTOを執行役員に招聘したことだ。現在はCTOを中心にDX推進のロードマップを設定、2023年には「デジタル活用が当たり前になっている」状態を目指している。また全社横断的なDX専門組織の立ち上げを筆頭に、多くの重点施策も実行しているという。

DXを成功させる3つの要件

寺田氏は、計画的なDXを成功させるための条件について「ヒト」「風土」「データ」の3つを挙げる。その中でも成功のきっかけになるのが、無形資産である「データ」を存分に活用するための「ヒト」と「風土」である。

同社では「ヒト」――すなわち社員のマインドを醸成することからスタートしたという。狙いは、デジタル活用を特別扱いしない企業文化を育てることだ。

「デジタルを“難しいもの”と捉えて遠ざけているうちは、せっかくのデータや便利なアプリケーションが使えません。その意味でもマインドセット醸成は全社員にとって大事なことなのです」(寺田氏)

旭化成ではデジタル活用を社内に浸透させるため、専門人材の育成はもちろん、現場の作業員ら非専門人材のデジタルリテラシー向上にも取り組んだ。これに加えて、アジャイル開発に自社で取り組んだり、新たな技術を積極的に取り入れたりと、「(デジタル活用が当たり前の)風土」を根付かせることにも注力したという。こうした取り組みにより、同社ではデジタル活用に知見を持つ社員が増加。これまでは外注していたシステム開発の内製化も可能な体制が構築できたとのことだ。

デジタル活用人材を増やす独自のシステム

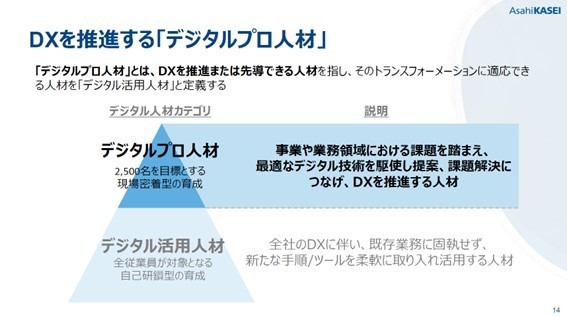

同社ではデジタル人材を「デジタルプロ人材」と「デジタル活用人材」の2つのカテゴリに分類している。

デジタルプロ人材とは、DXを推進または先導できる人材を指す。そして、その変化に適応できる人材がデジタル活用人材である。前者は、事業や業務領域における課題を踏まえ、最適なデジタル技術を駆使して課題解決につなげる役割を担う。高度な知識を持つ専門人材となるため、全従業員が対象ではなく2,500名ほどの育成を目指しているという。一方、後者には全社のDXに伴って新たな手順やツールを柔軟に取り入れることが求められる。こちらは全従業員が目指すべき人材像として定義されている。

これらのデジタル人材を育成するため、旭化成は独自のDXオープンバッジ制度を設立。階級が5段階に分けられており、初歩的なeラーニングから上級者向けの専門講座まで幅広いカリキュラムが用意されている。デジタル活用人材とデジタルプロ人材のボーダーラインとなるのはレベル3だ。デジタル活用人材はここで修了となるが、デジタルプロ人材を目指す社員はさらにレベル4、レベル5と、より高度な専門知識を学んでいく。

オープンバッジ制度以外にも、同社は多くのデジタル人材育成施策に取り組んでいる。例えば、CoEを増やしていくために社内の情報発信コミュニティを立ち上げ、積極的にデジタル人材同士の交流・スキルアップの場を提供。また、開発環境を活性化するAI技術「マテリアル・インフォマティクス」の活用人材の認定制度も設けた。寺田氏は「デジタル活用を体系化することで、理想的な活用が進んでいくと思う」と設立の意図を語った。

真のDXを追求するために

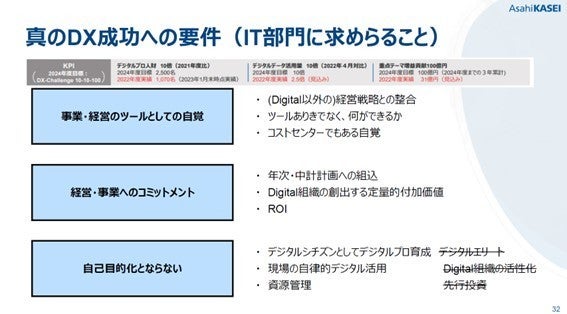

旭化成は中期経営計画の中で2024年にデジタルプロ人材の人数を10倍に、データ活用量も10倍に、そして利益貢献として100億円を目指すKPI「DX-Challenge 10-10-100」を掲げている。

このKPIを達成し「真のDX」を成功させるために必要なのが、下記3つの要件だと寺田氏は言う。

重要なのは、IT部門がツールありきではなく何ができるかを考え、コストセンターである自覚を持つこと。また、デジタル以外の経営戦略とも整合することである。何より、「IT部門は年次・中期経営計画の中にデジタルの要素を組み込み、経営にコミットすることが大事」だと寺田氏は話す。

「謙虚になるだけではなく、日々どうすれば成長できるかを考えること。世界においてデジタルで勝てる企業を目指すには、その姿勢が大切なのです」(寺田氏)

計画的なDX推進を成功させるために旭化成が取り組んだ施策の数々。特に全従業員を対象とした育成制度の構築については、デジタル人材不足に悩む非IT企業にとって、大いに参考になるはずだ。