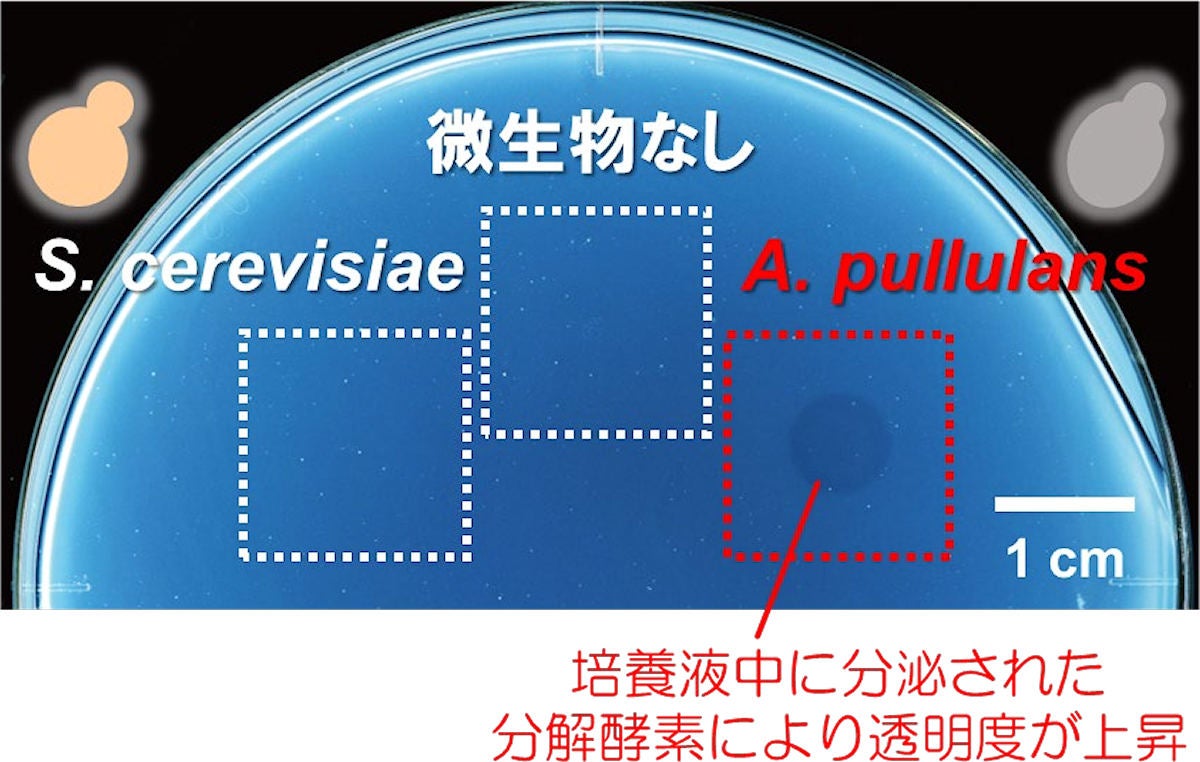

ブドウ果実は、ほかのあらゆる陸上植物の地上部と同様に、堅い細胞壁を持つ果皮に覆われ、最も外側は脂質ポリマーの「クチクラ層」によって保護されている。S. cerevisiaeはそれらに対して作用する能力を持たないが、A. pullulansは細胞壁やクチクラ層を分解するための酵素を細胞外に分泌することができる。

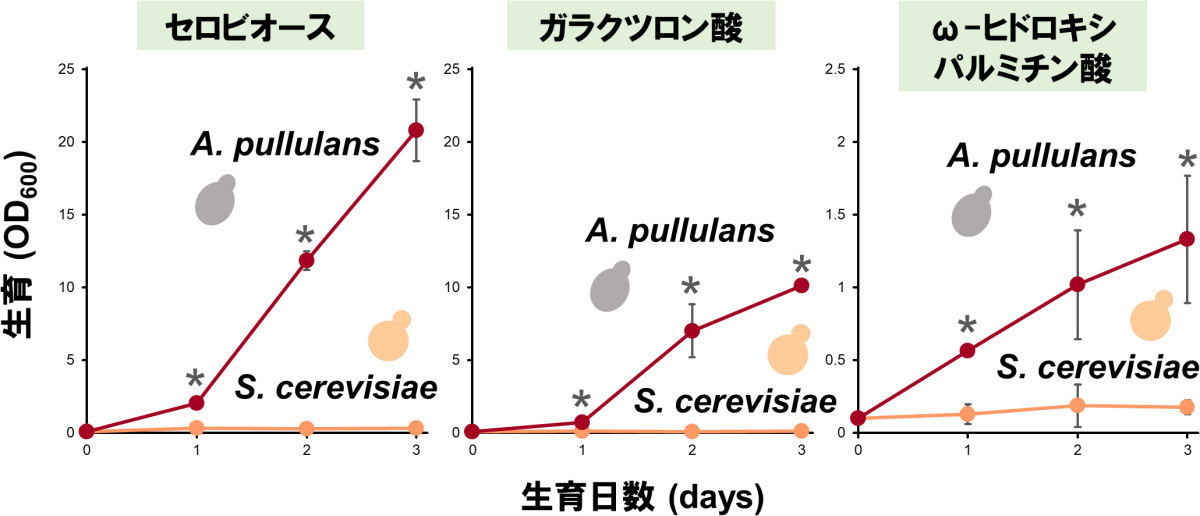

さらに、S. cerevisiaeは細胞壁やクチクラ層の分解産物を栄養源として利用できないが、A. pullulansは、セロビオース・ガラクツロン酸・ω-ヒドロキシパルミチン酸といった多様な植物表層由来成分を単一の炭素源として利用し生育できることが見出された。これにより、ワイン酵母が果皮で常在菌のようには生育できない理由が実験的に証明された。

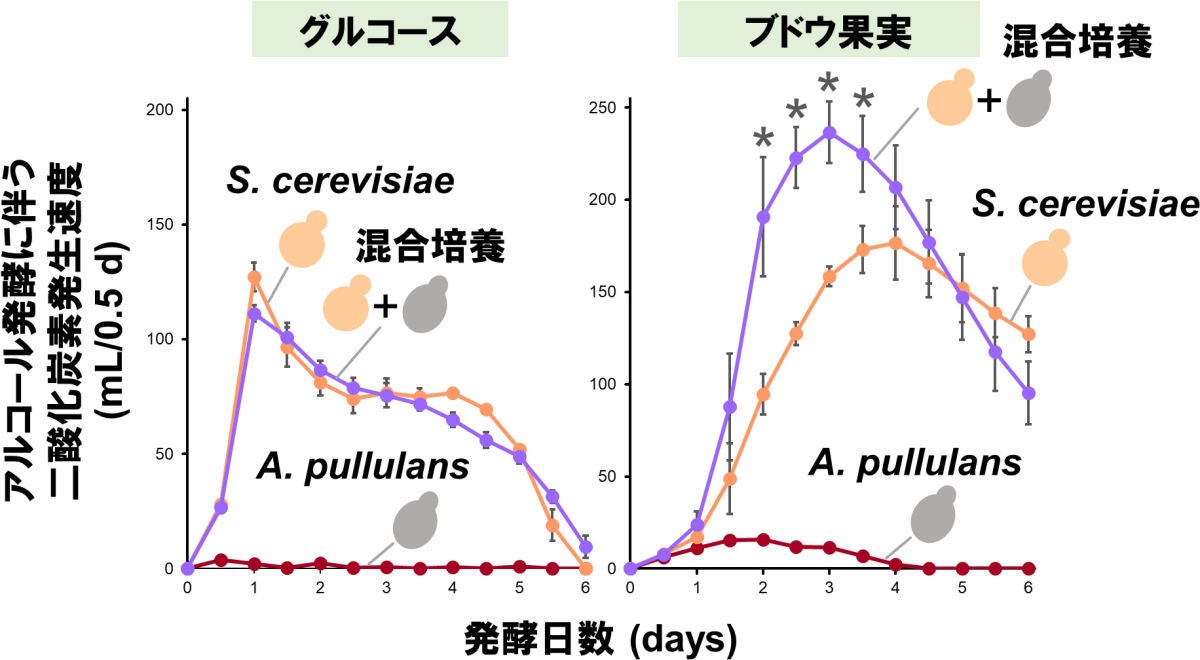

そしてワインの起源におけるブドウ果皮常在菌の意義を調べるために、ワインの自発的な発酵プロセスを模した条件での試験が実施された。まず、発酵しやすいグルコースを最少培地に添加した条件でのアルコール発酵に伴うCO2の発生速度を調査。すると、S. cerevisiaeは高い発酵性を示したのに対し、A. pullulansはほとんど示さなかったとする。両者を混合培養したところ、S. cerevisiae単独の場合と同程度のCO2発生速度を示し、A. pullulansの効果は認められなかったとしている。

次に、グルコースの代わりに傷のない生のブドウ果実を最少培地に添加した条件でのCO2発生速度を調べた結果、S. cerevisiaeはグルコースを用いた場合と比べてアルコール発酵の立ち上がりが遅延することが判明。A. pullulansは発酵性をほとんど示さないが、S. cerevisiaeと混合培養すると、S. cerevisiae単独の場合と比べて顕著に高いCO2発生速度を示すことが見出されたという。

以上の結果から、S. cerevisiaeがブドウ果実内部の糖分にアクセスしてアルコール発酵を行う上で、植物表層の細胞壁やクチクラ層が障壁となっている可能性が示唆された。また、A. pullulans自身はアルコール発酵性を持たないが、細胞壁やクチクラ層を分解して消費する能力を介してS. cerevisiaeの糖分へのアクセスを促進し、アルコール発酵に貢献していることが考えられるとする。

今回の研究成果は、ワイン醸造や食品発酵の起源や成り立ちを考える上で、重要な示唆を与えるものだという。それだけに留まらず、自然界におけるさまざまな微生物生態系の構築原理の解明にも貢献することが期待されるとしている。研究チームは今後、ワイン誕生の謎に関する探究を続けると共に、ワイン以外の発酵食品の起源についても研究を進めることで、発酵醸造文化および食品製造技術の源泉に迫る発見につなげていくとした。