信州大学(信大)、東北大学、九州大学(九大)、前橋工科大学、米・アラバマ大学ハンツビル校の5者は6月15日、東北大 流体科学研究所(IFS)所有の火星大気風洞の減圧チャンバーを用いて高高度飛行を模擬した低密度環境を構築し、その環境下において「ハチドリ規範型羽ばたき翼型飛行ロボット(ロボハチドリ信州)」の翼が発生する空気力と翼面形状の同時計測を実施したことを共同で発表。

同計測により、飛行ロボットの翼の面積を地上のモデルに比べて大きくしゆっくり羽ばたくことにより、大きな羽ばたき振幅と飛翔生物の翼の回転角変化に近い受動的な回転角変化を得られることを示したと発表した。

また、大気密度が地上と比べて約3分の1の低大気密度環境下においても、地上での空気力発生機構による大きな揚力の発生を実現させ、羽ばたき翼型飛行ロボットのリフトオフ実験に成功したことも併せて報告された。

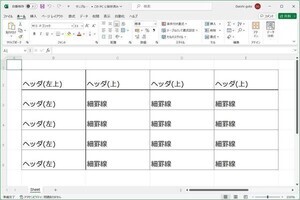

-

ロボハチドリ信州の地上モデル(左)と高高度モデル。同ロボットはハチドリの肩の飛翔筋からインスピレーションを受けて開発され、左右の翼は個別のモーターによって駆動される。機体重量は地上モデルが12.39g、高高度モデルが12.95g 。バッテリー未搭載モデルであり、電力は外部電源より供給。(出所:共同プレスリリースPDF)

同成果は、信大 繊維学部の青野光准教授、東北大大学院 工学研究科の浅井圭介名誉教授、同・野々村拓准教授、同・小澤雄太特任助教(現・青山学院大学 理工学部 機械創造工学科 助教)、九大大学院 総合理工学研究院の安養寺正之准教授(現・DigitalBlast所属)、前橋工科大 工学部の安藤規泰准教授、アラバマ大のChang-kwon Kang准教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

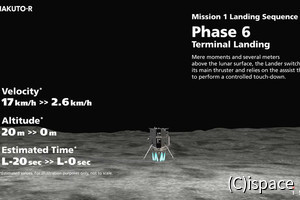

飛行中に発生する揚力や抗力などの空気力は、大気密度、基準速度の2乗、翼面積、およびそれぞれの空力係数に比例する。つまり、大気密度が減少するにつれて、揚力が乗り物の重量を相殺して浮いた状態を維持するためには、残りの項の積を相応に増加させる必要が出てくる。大気密度は、飛翔体の飛行高度によって変化する温度と圧力の関数であるため、重要な考慮事項だ。さらに流れの特性は、流体の慣性力と粘性力の比を示す流体力学的な無次元数「レイノルズ数」によって特徴付けられるが、この値が翼の大きさと運動速度が一定の場合、大気密度が減少すると低下してしまう。

この低レイノルズ数環境下では、固定翼と回転翼によって生成される空気力は、流れの剥離と渦の放出によって低下する可能性が高くなる。一方、昆虫や鳥は通常低レイノルズ数領域(O(102)-O(104))で飛行しており、このレイノルズ数領域で普及している非定常空気力学的メカニズムを効果的に利用することにより、大きな空気力を生成できるとする。これまで、マルハナバチやオオカバマダラの高高度での飛行は確認されているが、そのメカニズムは完全に解明されたわけではないという。