産業技術総合研究所(産総研)は6月12日、量子ビット素子の制御に用いる極低温下で動作するトランジスタのノイズ発生起源を特定したことを発表した。

同成果は、産総研 デバイス技術研究部門の稲葉工研究員、同・岡博史研究員、同・森貴洋研究グループ長らの研究チームによるもの。詳細は、6月16日まで京都で開催中の国際会議「2023 IEEE VLSI Symposium on Technology and Circuits」において、6月15日に発表される予定だ。

誤り訂正型量子コンピュータの実現に向けては、以下の3点を同時に実現することが求められている。

- 集積されている量子ビット数の増加(目標は100万量子ビット)

- 誤り発生率の低下

- 1回の処理で実施できる演算回数の増加

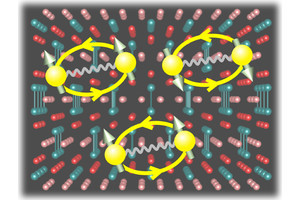

今回の研究成果は、このうち集積量子ビット数の増加と1回の処理あたりの演算回数増加に関するものである。これらの両立のためには、極低温下で動作させたトランジスタのノイズを低減させる技術を確立する必要があるという。産総研ではこれまでの研究から、極低温動作トランジスタにおけるノイズ発生の起源は、トランジスタを構成するゲート電極直下のシリコン-酸化膜界面付近であることを確認済みだった。しかし、詳細な起源の特定にまでは至っていなかったため、ノイズを低減させる技術の開発が阻まれていたとする。

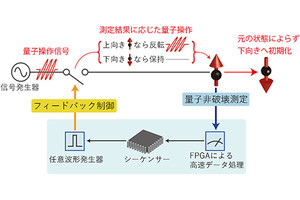

研究チームは、ノイズの起源が特定できていなかった要因として、実験で用いたトランジスタが大型のものであり、多数の起源から発生したノイズを平均したものが観測されていたことを挙げる。そこで今回は、ノイズ発生の起源に極めて少数のみが含まれる微細なトランジスタを用いて、極低温下におけるノイズ発生現象を統計的に実験評価したという。

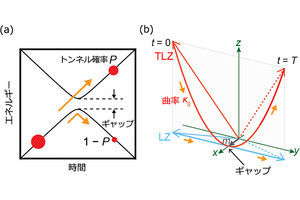

実験ではまず、1つの微細トランジスタで発生したノイズの1Hz~106Hzの範囲の周波数成分の強度を、絶対温度300K(約27℃)~3K(約-270℃)までの温度範囲で1度ずつ温度を変化させながら測定したデータがプロットされた。そしてノイズの各周波数成分の強度分布と理論の比較を行い、ノイズ発生の起源が固有に持つ「トラップエネルギー」を算出したとする。同エネルギーはノイズ発生の起源ごとに一意に決まるため、同エネルギーからノイズ発生の起源を特定することが可能だという。

またそれぞれの測定データはトランジスタごとに異なることから、多数のトランジスタで測定を行い、さまざまなトラップエネルギーの統計を取得。そして、算出して得られた同エネルギーを縦軸、ノイズが発生した温度を横軸として、その統計がプロットされた。結果として、室温に近い温度帯では酸化膜中の欠陥が主要なノイズ発生の起源だったものが、温度の低下とともに界面の欠陥が主要な発生の起源となり、極低温下ではこれらの欠陥に付随する微小な原子位置の乱れが主要なノイズ発生の起源になっていくことを解明したとしている。