神戸大学は5月31日、同大学の六甲台キャンパスから夜行性の寄生性ハチ類の新種を発見し、採集地の地名にちなんで学名を「Ophion kobensis」、和名を「コウベアメバチ」と命名したことを発表。また同種の詳細な分子系統解析と形態比較の結果から、コウベアメバチはユーラシア大陸西部に分布するグループに近縁であり、夜行性の寄生性ハチ類の進化を考える上で重要な種であることがわかったと報告した。

同成果は、神戸大大学院 農学研究科の清水壮研究員(現・日本学術振興会特別研究員)、同・前藤薫名誉教授らの研究チームによるもの。詳細は、動物に関する全般を扱う学術誌「Zoological Studies」に掲載された。

昆虫は、生物として地球上で最も成功した種の1つと言われる。その総種数は他の生物を圧倒しており、地球の全生物の総種数の約175万種のうち、昆虫だけでおよそ100万種を占めている(ほ乳類は約6000種)。海を除く地球上の多種多様な環境に棲息しており、さらに未発見の種が100万種はいるという予測もあるため、地球はまさに昆虫の星という見方もできるだろう。

昆虫は、それぞれ生存のためのさまざまな戦略を進化の過程で身につけてきており、中でも、ほかの昆虫などに寄生して高度に多様化を遂げたグループとして知られているのが、寄生性ハチ類だ。同ハチ類は、ほかの昆虫の幼虫の体内に卵を産み付け、卵から孵ったハチの幼虫が、生きている宿主を内側から食べて成長していくなど、生理的におぞましい生態を持つことでもよく知られる。しかし、宿主となる生物の中には農林業害虫なども含まれ、生態系において、そうした宿主となる昆虫の数を制御する重要な役割を担っているともされる。

また、さまざまな生物と複雑な生物間相互作用を進化させて、高度な多様性を創出してきたことも特徴とする。このことから、寄生性ハチ類は生物多様性やその進化を研究する上で、特に重要な昆虫群の1つであると考えられている。

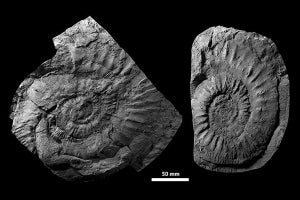

研究チームがこれまで取り組んできたのが、寄生性ハチ類の中でも、主に夜間に行動するヒメバチ科アメバチ亜科というグループの研究だという。そうした中で、兵庫県神戸市の住宅街に隣接した神戸大 六甲台キャンパスで採集されたハチの中に、所属不明なものがあることを発見。その正体の解明に取り組んだという。

今回の研究では、分子系統情報による種定義解析を交えた最新の系統分類学の手法を用い、所属不明種の正体の特定が試みられた。その結果、これまでに知られている全世界のどの種とも異なった特徴を持っていることが、DNAバーコードや形態的特徴により確認されたため、新種のコウベアメバチとして記載を行ったという。