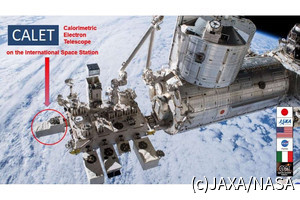

茨城工業高等専門学校(茨城高専)、信州大学(信大)、早稲田大学(早大)の3者は5月26日、国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟の船外実験プラットフォームに搭載された宇宙線電子望遠鏡(高エネルギー電子・ガンマ線観測装置)「CALET」を用いて、銀河宇宙線の陽子・電子の1ギガ電子ボルト(GeV)領域で、太陽活動に伴う宇宙線の太陽変調の荷電依存性を高精度に観測したことを共同で発表した。

同成果は、茨城高専の三宅晶子准教授、信大の宗像一起特任教授、早大 理工学術院 総合研究所の赤池陽水主任研究員(研究院准教授)、早大の鳥居祥二名誉教授(CALET代表研究者)を中心に、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、国立極地研究所、東京大学などの国内外の研究者も参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

約11年の周期で起こる太陽の活動レベルの変化に伴って、太陽由来の放射線量が変化するとともに、宇宙線と呼ばれる太陽系外で誕生した超高エネルギーを持つ粒子の量も、太陽からのプラズマの風や磁場による宇宙線バリアの効果の変化を受けて変動する。この現象は、「宇宙線の太陽変調」と呼ばれる。

-

地球に到来する宇宙線のイメージ。ドリフト効果の結果、CALETが観測を行っている太陽双極子磁場が北向きの期間においては、陽子は太陽系の極領域を通過して地球に到来し、電子は太陽系の赤道領域に存在するカレントシートと呼ばれる領域に沿って地球に到来する。図中の画像はJAXAおよび米国航空宇宙局(NASA)より入手されたもの。(出所:茨城高専Webサイト)

太陽変調の1つの特徴は、宇宙線量が太陽の変動の倍、約22年の周期で変化していることだ。これは、太陽磁場の極性(A)と宇宙線の電荷(q)の積(qA)の符号が約22年周期で反転することによる、太陽変調の荷電依存性として知られている。

太陽の黒点数と地上に置かれた中性子モニターで観測されたq>0の宇宙線量の変化をプロットすると、太陽黒点数が約11年の周期で変化するのに対し、宇宙線量は四角形のピークを形成する11年と、三角形のピークを形成する11年を交互に繰り返すことがわかる。これは「ドリフト効果」の表れと考えられており、これまで、太陽磁場の極性が異なる期間の宇宙線量の変動の差から、この効果を検証する試みが行われてきた。しかし、一般的に各期間の太陽活動の変化は異なるためで、宇宙線量の変動の違いがドリフト効果によるものである確かな証拠を捉えることは困難だったという。

-

地上に置かれた中性子モニターによる宇宙線陽子の量(下)と太陽黒点数(上)の変動。横軸は西暦年で、赤と青の塗りつぶし期間は、太陽磁場極性が同一の期間。右端の赤点線で囲まれた期間が、CALETによる観測期間。各観測データはOMNIwebおよびOulu Cosmic Ray Stationより入手されたもの。(出所:茨城高専Webサイト)

そこで研究チームは今回、ドリフトの向きが粒子の電荷(q)の正負でも逆向きになることに着目し、CALETで正の電荷を持つ陽子と負の電荷を持つ電子の量を同時に観測したとする。これにより、活動周期ごとに異なる太陽活動の変化に影響されずにドリフト効果を検証できるという。