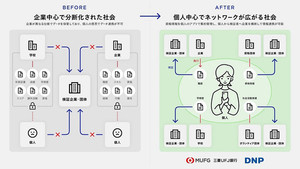

大日本印刷(以下、DNP)は雑誌、書籍の印刷を祖業に、ICカードや住宅用の壁紙、ペットボトル飲料用の無菌充填システムなど、印刷技術を応用・発展し事業領域を拡大してきた。

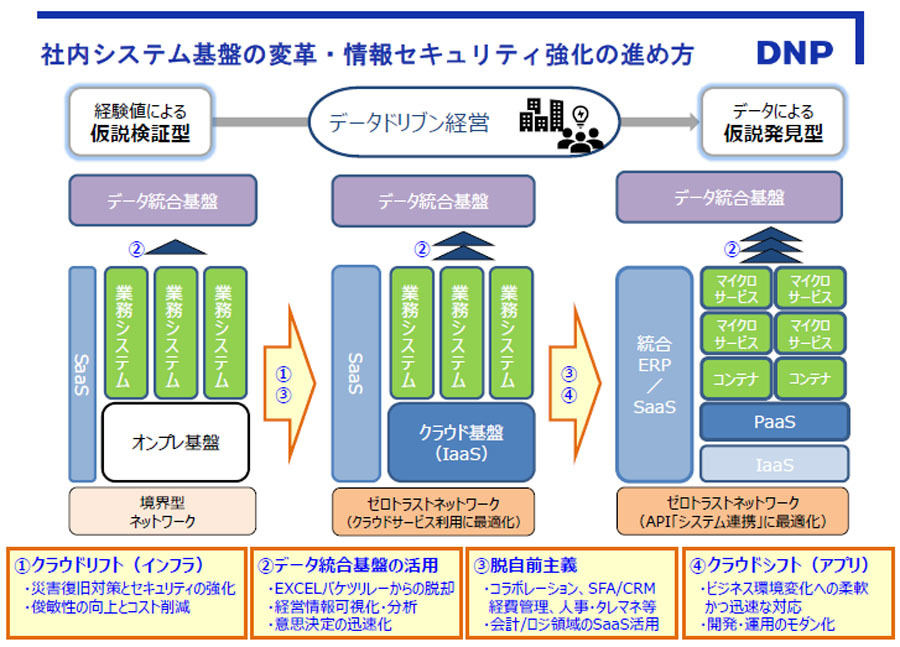

レガシー産業とされる印刷業界で生き残り、企業価値を高めるために、2015年には印刷技術と情報技術を掛け合わせる「P&Iイノベーション」の方針を打ち出してIT活用を推進。現在は、「新規ビジネス創出」「既存ビジネス変革」「社内システム基盤革新」「生産性の飛躍的な向上」を柱にDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組んでいる。

2023年1月には、「Oracle Cloud Infrastructure(OCI)」を利用した社内の基幹システムのクラウド移行を完了したことを発表した。

同社がクラウド環境への移行(クラウドリフト)に踏み出した理由とは? また、基幹システムのモダナイズをどのように進めたのか? クラウド移行プロジェクトを主導した情報システム部門の担当者に話を聞いた。

モダナイゼーションでIT人材を「攻めのDX」に集中

DNPは業務アプリケーションの脱自前主義を掲げ、2017年から国外拠点でのSaaS(Software as a Service)の導入を開始した。その後、国内拠点でもSaaSを導入し始め、セールスや顧客管理、経費管理、会計、人事・タレントマネジメントなど活用領域を拡大。現在は業務プロセスの刷新を進めている。

2022年から取り組み始めたのが、各アプリケーションが稼働するシステム基盤のモダナイズだ。従来はオンプレミスの基盤を自社で開発・運用してきたが、ハードウェアなどの更改をきっかけにクラウドリフトを決めた。

情報システム部門を管掌するDNP 常務執行役員の金沢貴人氏は、「ビジネス環境が非連続に変化する中では柔軟性、拡張性の高いシステム環境が必要だ。情報システムが事業スタートの足かせとなるのは望ましくないと、経営会議でも議題に挙がり、今回のクラウドリフトに踏み切った。SaaSやクラウドは、社会課題の解決と新しい価値の提供を目指す当社の『第3の創業』を支える基盤と捉えている」と語った。

DNPは2005年に基幹システムのインフラをメインフレームからオープン系にシフトした。その後は、子会社のDNP情報システムがシステムの開発・運用・保守、ITサービスの調達などを担ってきたが、ある程度の数の技術者を運用業務に集中させなければならず運用負荷が高かった。

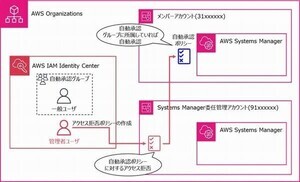

クラウドリフトをきっかけに業務システムの運用コストを低減し、グローバルでITガバナンスを統一。ゼロトラストネットワーク環境の構築など、セキュリティも強化するという。

最終的には「攻めのDX」(デジタルを活用したサービス提供や事業変革など)に向けて、クラウドベースの基幹システムの下でアジャイルやDevOpsといったモダンな開発・運用手法のノウハウを獲得し、DNP情報システムのITエンジニアやプログラマーを攻めのDXに繋がる業務に集中させる狙いだ。

DNP 情報システム本部 本部長の宮本和幸氏は、「システムが事業部ごとに縦割りで存在しているため、さまざまな非効率が存在している。バックオフィス向けはFit to Standardを徹底し、フロントオフィス向けはクラウドネイティブな開発を基本とすることで、環境変化や新たな取り組みに柔軟に対応できるシステムを実現したい。同時にデータ統合基盤を構築し、経営・業務におけるデータ活用を推進していく」と明かした。

仮想基盤などの運用ノウハウを生かせるサービスを選定

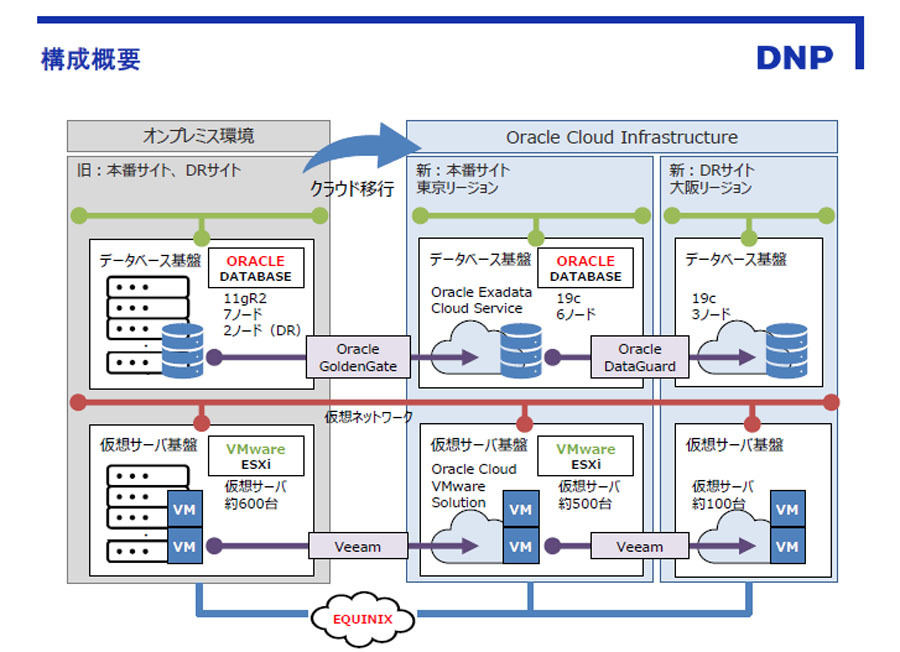

自社のデータベースにOracle Databaseを利用していたこともあり、DNPはクラウド基盤に「Oracle Cloud Infrastructure(OCI)」を選んだ。

クラウド基盤には、AWS(Amazon Web Services)、Microsoft Azure、GCP(Google Cloud Platform)など複数のパブリッククラウドが候補に挙がった。同社の業務システムでは、すでに.NET(ドットネット)で開発したアプリケーションも多く稼働していたため、「データベースはOracleのままで、アプリケーション基盤にAzureを導入」という構成も案として出たそうだ。しかし、確実な移行を優先してOCIの利用を決めたという。

宮本氏はOCIを採用した理由について、「7ノードのクラスタリング構成をそのまま移行したかったが、OCI以外では従来の環境を分割する必要があった。また、新規ライセンス取得にかかる追加コストも比較した。早期に移行してクラウドの恩恵を受け、攻めのDXのリソースを確保するためにも、大規模なデータベースをそのまま受け入れられる環境の導入を重視した」と説明した。

併せて、DNP情報システムでは、データベースのオンプレミス基盤とVMwareによるアプリケーション仮想基盤を長年運用してきたことから、「Oracle Cloud VMware Solutionを導入することで仮想サーバ基盤におけるアーキテクチャや管理ノウハウを生かせた」とのことだ。

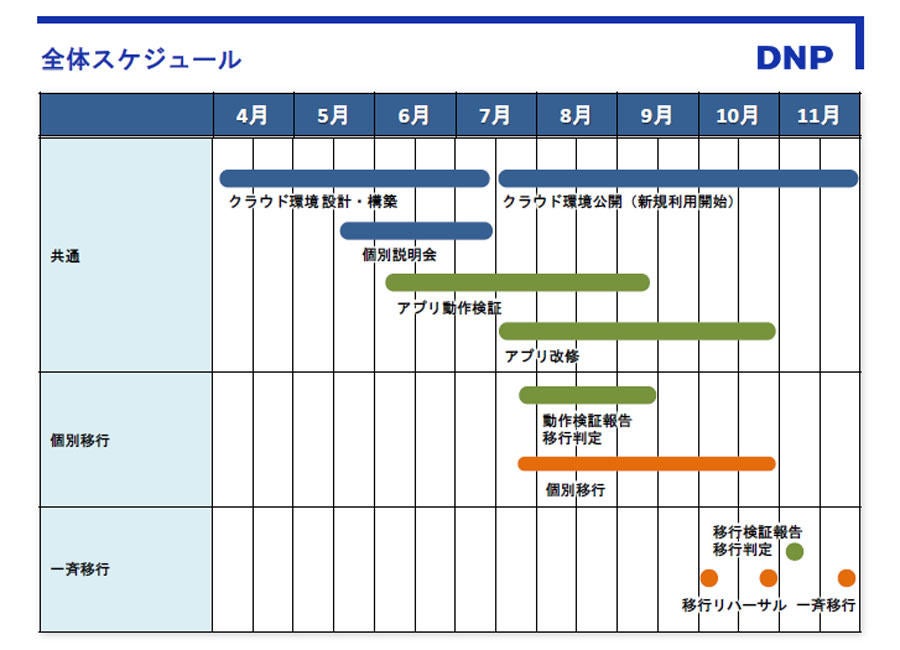

2022年2月からPoC(概念実証)を実施して、想定したスケジュールでプロジェクトを完了する目途が立ったため、2022年4月に約8カ月の移行プロジェクトがスタートした。

同プロジェクトでは、7台のサーバで構成されたOracle Databaseによる統合データベース基盤と約600台の仮想サーバが稼働する業務アプリケーション基盤をOCIに移行した。

可能な限り日常業務を止めず、かつ短期間での移行を実施するために、データレプリケーションにはデータ移行ツールである「Oracle GoldenGate」を用いた。また、サーバOSのイメージを丸ごと移行するために「Veeam Backup & Replication」のレプリケーション機能も活用した。

加えて、将来的なマルチクラウド活用を考慮し、「Equinix Fabric」をマルチクラウド接続のハブとして導入した。

「将来的には、ビッグデータはGoogle、クラウドネイティブならAWS、データベースはOCIと、各社の得意な領域に合わせたクラウド利用もあり得るのではないか。そうなった際に、いずれのクラウドにも依存しない環境を念頭に置く必要がある」(宮本氏)

データベースのバージョンアップで想定外のエラー

クラウド移行プロジェクトでは外部ベンダーに開発などを委託せず、クラウド環境の設計・構築から最終的な移行作業までの全工程を、DNP情報システムのインフラチ―ムとアプリチームが進めた。そして、プロジェクト全体の進捗管理にSMO(Service Maneagement Office)を設置することでマネジメントを強化した。

一方で、クラウド環境の構築ノウハウが乏しいため、クラウド関連の設計や移行検証などのコンサルティングは日本オラクルに依頼したという。

プロジェクトマネージャーを担当したDNP 情報システム本部 次世代業務システム基盤構築推進プロジェクトチーム リーダーの桑原崇氏は、「新しい技術に携われるということで、両チームのエンジニアは前向きに取り組んでくれた。しかし、最も期間を割いたアプリの動作検証と改修は、インフラ、アプリの両チームに高いレベルの連携が求められた。SMOが各チームの進捗状況を可視化し、情報共有を緊密に行うことで、大きな認識齟齬など発生せずにプロジェクトを進められた」と振り返った。

他方で、データベースのクラウド移行では、想定通りにいかなかったこともあったという。

例えば、Oracle GoldenGateを用いてOracle Database 11cから、Oracle Database19cにバージョンアップする予定だったが、移行対象の制限も多く、レプリケーションにてエラーも発生した。

「当初は11月の一斉移行に間に合わないかもしれないと危惧したが、最終的には時間のかかるデータのレプリケーションだけにOracle GoldenGateを用いた。そして、データ以外の移行はエクスポート・インポートを行い、作業を切り分けることでバージョンアップが成功した」と桑原氏は明かした。

そして、2022年11月までにベータベースのバージョンアップとインフラのクラウド移行、アプリケーションの動作検証を終え、一斉移行後の本番環境でのテストでも深刻なエラーが無かったため、プロジェクトは完了した。

クラウド移行の効果 - 災害対策強化とコスト削減

クラウド移行によって、今後は2つのメリットを享受できるとDNPでは見込んでいる。

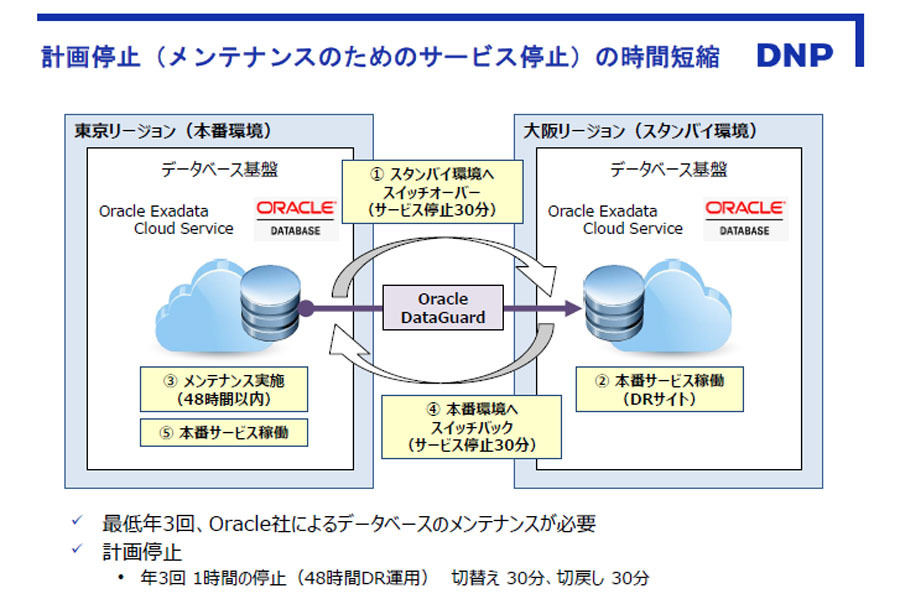

1つ目がDR(ディザスタリカバリ)の強化だ。従来は、関東圏の2カ所に自社データセンターを構えて災害対策を実施していたが、相互でバックアップをし合う限定的な災害対策に終始していた。加えて、バージョンアップやセキュリティ対応などのために行う年2回の計画停止では、1回あたり12時間も停止していた。

OCIをベースにした環境に移行したことで、クラウド上でリージョンの異なるデータセンターの機能を利用し合える構成となったため、広域災害の発生時においても復旧のリードタイムを短縮させることができるという。また、メンテナンスの回数は年3回に増えたものの、1回あたりのサービス停止時間は1時間に減るなど、計画停止の時間を削減することができた。

2つ目がITコスト削減だ。オンプレミスを継続した場合と比較して、2025年度以降にサーバなどの導入や維持・管理に関わるTCO(Total Cost of Ownership)を約30%削減できるとDNPでは試算している。

削減できたコストは、攻めのDXに従事する人材の育成・採用に活用する。現在、DNP情報システムの人員約500人のうち、15%が新規ビジネスの立ち上げやデータドリブン経営など、ICTを活用した新たな価値創出に携わるが、その数を2025年度までに30%まで引き上げる計画だ。