野村総合研究所(NRI)は3月31日、情報通信技術などの最新動向を取り上げるメディア向け勉強会「第354回NRIメディアフォーラム:ITロードマップ 2023年版」を開催した。

同社は2005年から毎年、最新のIT動向の調査結果をまとめた『ITロードマップ』を刊行している。2023年版では、5年先までの間にビジネスや社会に広く普及し、さまざまな影響を及ぼす技術の1つとしてメタバースを挙げている。

今回のメディアフォーラムでは、ビジネスパーソンが押さえておきたいメタバースの基本から、普及を後押しする技術や企業などが解説された。

自動車や保険の販売でメタバース活用が始まる

NRIはメタバースについて、「ユーザーがアバターを使い、3DCG空間を移動しながら現実を超える体験を楽しみ、人々との交流や企業のサービスを利用できる空間」と表現する。

既存のインターネットと比較した際の特徴は、Web閲覧に留まらずに現実では不可能な体験を味わえること、グローバル規模でローカルなコミュニティを実現できること、ユーザー同士で独自の経済圏を構築できることなどが挙げられる。

そうした特徴に注目し、多くの企業が活用方法を模索している。例えば、日産自動車はメタバースでクルマの検討から試乗・購入の契約まで行えるように実証実験を開始した。また、東京海上日動火災保険はメタバース上で個人向け保険の販売を始めた。

企業内の活用では社内交流だけでなく、新卒採用にメタバースを活用する事例も現れている。

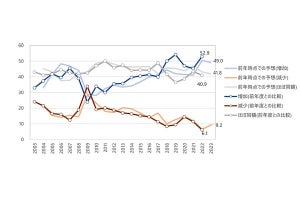

野村総合研究所 IT基盤技術戦略室 エキスパートリサーチャーの幸田敏宏氏は、「将来的にはメタバースが連携してサービスを提供するようになり、AR・MRグラスでも利用可能になるなど、ユーザー体験が向上するだろう。利用が一般化することで、2030年頃にはメタバースの月間のアクティブユーザー数は数億人にまで増加すると予想する」と述べた。

唯一性や所有権を担保するNFTとファイル標準化

複数のメタバースを利用するうえでは、アバターの唯一性やアイテムの所有権などの情報を保つ必要がある。そのため、今後はNFT(非代替性トークン)とメタバース内でやりとりされるファイル形式の標準化が重要になる。2022年6月には国際的な標準化団体「Metaverse Standards Forum」が設立され、ファイル形式標準化に向けた活動を開始している。

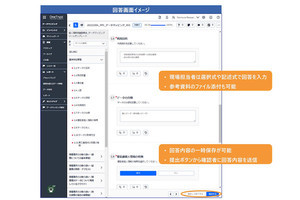

幸田氏によれば、コンシューマー向けビジネスでのメタバース活用は、「メタバース完結型」「リアル送客型」「メタバース-リアル連動型」の3つに大別できるという。このうち、現実世界の既存事業に強みを持つ企業はリアル送客型を採用する傾向にある。

「例えば、小売業ならメタバースで商品説明をして店舗で限定商品を販売する。旅行業ならメタバース上で旅先を紹介したり現地ガイドと事前に交流したりして、現実ではユーザーがオリジナルの渡航計画を作成するなど、メタバースでの魅力的なデジタル体験とともに、現実世界での移動・利用のメリット提供が鍵になる」(幸田氏)

他方でNRIは、「企業のメタバース利用を支援する企業」が、メタバースのビジネス活用を後押しするイネーブラー(支援者)になると見る。説明会では、仮想空間の土地を貸し出す不動産業や、メタバース内のイベントスタッフをアバターごと提供するビジネス・オペレーション業、メタバースで発生した損失を補填する保険業が具体例として挙がった。

「例えば、メタバース内で企業が出展するにあたって土地(スペース)の確保が必要だ。しかし、企業にとって土地の売買で用いられる仮想通貨・資産は税務上の取り扱いが難しい。そこで、円やドルなどのフィアット通貨の支払いで出展企業に土地を貸し出すメタバース不動産企業の存在が欠かせない」と幸田氏は解説した。

今後も多様なメタバースが提供される中で、これまでにないメタバース向けビジネスも登場することが予想されるという。

デバイス、法整備などコンシューマー分野では課題が山積

日常的にユーザーが集まらなければ、メタバースは仮想空間だけの存在になる。そこで、メタバースではコミュニティの構築やユーザー同士の一体感の醸成が重要になる。

この点について、幸田氏は「企業主導でルールを用意するよりも、ユーザーによるDAO(分散型自立組織)での管理・運営のほうが適している」と考える。

メタバースの普及にあたっては複数の課題がある。特にコンシューマー分野での活用では、3D空間内での体験設計の知見が足りない。VR(仮想現実)ゴーグルを利用した際のVR酔いや、長時間の利用が苦にならないデバイスの開発も求められる。

ユーザー間のトラブル防止・解決のための仕組み、個人情報やプライバシー保護、3D空間内での商取引などのルール・法整備も必要だ。

NRIでは、そうした課題を乗り越えやすい企業内でのメタバース活用がコンシューマー分野に先行すると予想している。