Snowflakeは、同社のユーザーコミュニティのメンバーに向けて知見やベストプラクティスを共有し、コミュニティに貢献したメンバーを選出するプログラムとして、「Snowflake Data Superheroes」を運営している。2023年は、18カ国から72名のData Superheroesが選出され、うち10名は日本から選ばれた。

このほど、Snowflakeは日本から選ばれた3名のData Superheroesが自社のデータ活用を紹介する説明会を開催した。本稿では、ノバセル システム開発部 エンジニア 山中雄生氏による講演を紹介する。

運用型テレビCMサービスを提供する同社は2020年から、「データがデータベースにしか存在しない」という課題の解決に向けて、データ基盤の構築を開始した。データ基盤の構築によって、同社はどんな効果を得たのだろうか(GENDAの小宮山紘平氏による講演の模様はこちら)。

課題は「データがデータベースにしか存在しない」こと

ノバセルは、テレビCMの効果を放映1本単位かつリアルタイムで可視化できる運用型テレビCMサービスを提供している。つまり、同社はデータを売るビジネスであり、データ基盤は「商品を作る工場」となる。

山中氏は、同社がデータ基盤を構築するにあたり、会社のビジョンと結び付けた形で進めることに重点を置いていたと述べた。同社は「マーケティングの民主化」と「データですべてのプロセスをエンパワーする」を掲げており、データ基盤はこれらを実現するために構築された。

データ基盤を導入する以前は、「データがデータベースにしか存在しない」ことが課題だったという。顧客から受け取った大規模データや集計済みの分析データがデータベースに格納されていた。この状態において、具体的には以下のような問題が発生していた。

- ストレージコストが高い

- アドホック分析時のパフォーマンス低下

- アプリケーションと分析業が影響しあう危険な状態

こうした課題を解決するため、ノバセルは、データレイクおよびデータウェアハウスとして、データクラウド「Snowflake」を導入した。その結果、ストレージコストは8分の1に削減し、分析処理のパフォーマンスが向上してデータベースの負荷も低減したという。

Snowflakeの活用で全データの分析が10分程度で完了

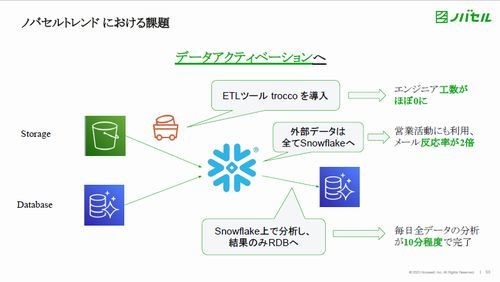

そして、同社は2022年、競合のテレビCM分析ツール「ノバセルトレンド」の提供を開始したが、新たな課題が発生した。同サービスにより、「数千万行以上の大規模データの分析・集計」「外部データ連携」「サービス以外での外部データの利活用」が必要になったのだ。

そこで、DWH上でデータ分析を行う「データアクティベーション」にチャレンジすることにした。外部データはすべてSnowflakeに保存するとともに、Snowflake上で分析を行い、結果のみRDBに保存することにした。

その結果、エンジニア工数がほぼゼロになり、毎日の全データの分析が10分程度で完了するようになったそうだ。

さらに、山中氏は現在取り組んでいる課題として、「データのサイロ化」と「データの欠損」を挙げた。ビジネス組織の人員が2年で4倍に増え、それまではSlackのコミュニケーションで成り立っていたが、データのサイロ化が起きてしまい、Excel、Salesforce、Zoomにデータが分散しているという。

山中氏は「社内でデータを活用したいというニーズが高いが、それに応えきれていない。スケールファーストまで見越して、組織作りなどすればよかったことを反省している」と語る。

そこで、Snowflakeにすべてのデータを集約してシングルソースにすることで、データ活用のニーズに応えようとしている。

データ基盤に求められることは「アジリティ」

山中氏は、データ基盤を構築してきた2年について、「想像と違った。データ基盤に対する要件は変わるので、これに素早く対応できるよう、ツール・組織。システムを整備することが成功のカギとなる」と振り返った。Snowflakeの導入により、アジリティが担保できるようになったという。

そして、山中氏は新たな取り組みとして、データシェアリングにもチャレンジしていることを紹介した。これは、顧客が「ノバセルアナリティクス」のデータを自社の環境で分析したいというニーズに応える取り組みだ。

従来、こうした取り組みを行おうとすると、双方がAPIを開発しなければならず、「負荷が高かった」と山中氏はいう。しかし、Snowflakeを利用すれば、10分のセットアップ作業を行うだけで、データシェアリングが行えるようになる。

しかし、山中氏はプライバシー保護の観点から、「これからは顧客のデータを州スフすることは難しくなる」と予想している。そのための方策として、Snowflakeに対し、「データクリーンルーム」「アプリケーションシェアリング」といった役割を期待しているという。同氏は今後の展望として、「データ活用によって、CMをメタデータにしていきたい」と語っていた。