順天堂大学は4月3日、アトピー性皮膚炎の治療において、かゆみ改善に効果があることで知られるヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体「デュピルマブ」の治療効果を判定できる要素を発見したことを発表した。

同成果は、順天堂大大学院 医学研究科 環境医学研究所・順天堂かゆみ研究センターの岸龍馬大学院生、同・外山扇雅特任助教、同・髙森建二特任教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、細胞生物学・分子生物学・生物物理学を扱うオープンアクセスジャーナル「Cells」に掲載された。

アトピー性皮膚炎の治療法としては、一般的にはステロイド外用、免疫抑制療法、光線療法などの全身的療法があるが、副作用の観点から長期間の使用が難しいことが課題となっている。また、アトピー性皮膚炎のかゆみは既存薬が奏功し難い難治性のかゆみだが、それを制御する方法はほとんどなく、新たな予防および治療法の開発が切望されている。

近年登場したデュピルマブは、アトピー性皮膚炎治療に用いられており、アトピー性皮膚炎の症状、中でもかゆみに効果があることが知られていた。しかし、デュピルマブ投与に伴うかゆみ症状の変化と血清バイオマーカー量、表皮内神経線維数、表皮肥厚度合いの相関関係は不明だったという。

そこで研究チームは今回、アトピー性皮膚炎におけるデュピルマブ投与前後のかゆみ関連要素の変化を解明することを目的に、患者の皮膚および血液を採取し、組織学的解析および血清中のサイトカイン、ケモカイン、IgEの濃度を測定することにしたとする。

今回の研究では、12人のアトピー性皮膚炎患者を対象とし、デュピルマブ投与前および投与後8週・16週に、皮膚および血液を採取し、解析を行った。その結果、デュピルマブ投与により臨床症状(VASスコアおよびEASIスコア)の改善が確認されたという。

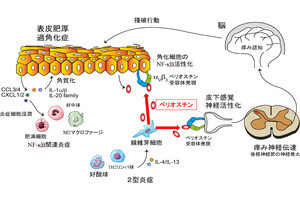

また、皮膚を用いた組織学的検討により、表皮肥厚が減少し表皮内神経線維数が減少した群・変化がない群・増加した群の3つに分類されたとする。そして、血清中のTARC、IgE、IL-22濃度は、デュピルマブ投与後に有意に減少したという。表皮肥厚と血清中IL-22濃度の間には正の相関が認められ、VASおよびEASIとTARC、IL-22濃度および表皮肥厚の間にも正の相関が認められたとし、加えて表皮内神経線維数とIL-31の濃度の間にも正の相関が認められたとしている。

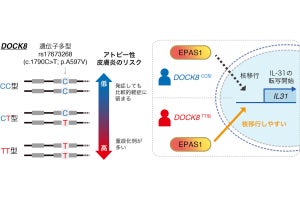

これらの結果から、アトピー性皮膚炎における血清中IL-31濃度が表皮内神経線維数を反映し、血清中TARC、IL-22濃度および表皮肥厚度合いが、デュピルマブ治療の効果判定要素となり得ることが明らかにされた。

今回の研究により、アトピー性皮膚炎におけるデュピルマブ治療によるかゆみに関連する変化要素が解明された。研究チームは今後、デュピルマブによってかゆみが改善される機序の解明を目指すとともに、血中IL-31濃度が表皮内神経線維数の指標になることがわかったため、アトピー性皮膚炎患者に抗IL-31受容体Aモノクローナル抗体を投与した前後で表皮内神経線維数がどのように変化するかなど、IL-31が表皮内神経線維数におよぼす影響の解明を目指していくとした。