アマゾン ウェブ サービス ジャパンは3月22日、金融ビジネスの戦略に関する記者説明会を開催した。同社は昨年10月に「金融リファレンスアーキテクチャ日本版」を公開するなど、金融ビジネスに注力している。

説明会では、アマゾン ウェブ サービス ジャパンの 鶴田規久氏が金融ビジネス戦略 「Vision 2025」を紹介するとともに、同社のユーザーである日本取引所グループ 執行役員 田倉聡史氏がAWSの利用状況を説明した。

インフラプロバイダーから金融ビジネス変革のパートナーに

執行役員 エンタープライズ事業統括本部 金融事業/ストラテジックアカウント/西日本事業本部 統括本部長の鶴田規久氏は、同社の金融ビジネスの状況について、「「当社は初め、金融業界に対し、低コストのインフラを提供してきたが、現在は、金融ビジネスを変革するパートナーとなっている」と述べた。

同社は前述したように、昨年10月に、日本の金融業界の信頼性を担保するフレームワークとして、「金融リファレンスアーキテクチャ日本版」を公開した。同リファレンスアーキテクチャは、「AWSのテクノロジーとフレームワーク」「金融に求められるセキュリティとレジリエンス」「金融ワークロードのベストプラクティス」から構成されている。

そして、金融庁が昨年12月に、「オペレーショナル・レジリエンス確保に向けた基本的な考え方」に対する意見募集を行ったことに伴い、同社も、金融機関がオペレーショナル・レジリエンスを確保することを支援する。

鶴田氏は、オペレーショナル・レジリエンスの確保に向けて、「高可用性」と「ディザスタリカバリー」という2つの視点から、システムの継続的な改善を行っていくと説明した。

具体的には、「AWS Well Architected Framework」「金融リファレンスアーキテクチャ日本版」「Resilient Application Readiness Assessment (RA2)」「Incident Management Workshop (Enterprise Support)」と4つの施策を提供する。

これらのうち、「RA2」と「Incident Management Workshop (Enterprise Support)」の提供を開始したという。「RA2」はシステムアーキテクチャだけでなく障害テスト設計と実行を含むレジリエンス向上目的のアセスメントで、8つの原則を提供する。「Enterprise Support」は、AWSのワークロードを対象とした机上演習により、インシデント対応の準備状況を判断し強化するものだ。

鶴田氏は、Enterprise Supportの特徴について、次のように説明した。

「事前にインシデントをディテクションするところまで踏み込み、ログの閾値を超えたら、最初のアクションをわれわれがとる。現在、海外では提供しているが、今後、日本語化して提供する予定。これまではユーザーの責任だったところに、一歩踏み込むサービスとなる」

AWSの活用で新しい価値提供を目指すJPX

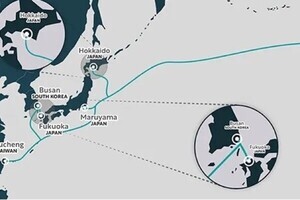

続いて、AWSの顧客として、日本取引所(JPX)グループ 執行役員 田倉聡史氏が説明を行った。同グループは2020年、 AWS Direct Connect を介して、売買システムや清算決済システムなどにつながる高信頼ネットワーク「arrownet」にアクセスできるようにした。それまで、会員企業がarrownetに接続する場合、JPXと自社のオフィスやデータセンター間に専用線を引いたうえで、ネットワーク構築やセキュリティ対策を実施する必要があった。

田倉氏は、AWSの導入を決定した背景について、次のように語った。

「当初は、社内に『GAFAで平気なのか』『Amazonが株を売るようになったら、われわれは勝てるのか』といった声が挙がっており、黒船を迎えるような怖さを感じていた。しかし、プラットフォーム事業だけでは先が厳しく、別な事業体と共創しないとこれからはやっていけないと考えるようになった。そこで、クラウドの上でプラットフォームを構築し、新しい価値を提供していくことを決めた」

田倉氏は、JPXグループでは、データ・デジタル事業の推進を中期経営計画および長期ビジョンの一つとして位置づけ、 新設したJPX総研を牽引役とし、金融市場全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進することを掲げていると説明した。

「中期経営計画2024」においては、マーケット・トランスフォー メーション(MX)の実現に向けて、デジタル証券市場の創設と投資関連情報のデジタル化を具体的な施策に据えている。

加えて、「中期経営計画2024」の下には、「ITマスタープラン」が策定されている。同プランは、ITを競争力の源泉・武器にすることを目標に「変化にいち早く対応する領域」と「着実な推進を求められる領域」に分けて、施策を進めている。

そして、同グループは戦略的な事業展開の中心となる組織体としてJPX総研を設立、 同社は4月1日より事業を開始した。新会社は、多様なマーケット・サービスの積極的な創造 と、従来組織からの切り離しによる 文化の刷新を目指す。

JPX総研は2022年6月、カーボン・クレジットの価格が公示される形で広く取引される市場構築のための実証事業を開始した。同事業でも、「短期間での開発が求められる」「開発中の新たな要件追加・変更リスクが高く内在する」などの理由から、AWSが採用された。AWSのサポートの下、システムの開発が行われた。

田倉氏は、AWSのマネージドサービスをフル活用することで、 JPX はアプリケーション開発に専念することができたと説明した。同氏は、プロジェクトの特徴として、一定の品質を保つため、システム全体を独立性の高い機能に分割し、それぞれ設計・コーディング・テストを実施して順次機能を追加していく「インクリメンタル開発手法」を採用したことも挙げた。「作り始めてから要件が変わっていったが、AWSだったから実現できた」とも同氏は語っていた。

さらにJPXは2022年8月、AWSとの協業に関するアナウンスを発表した。両社はタスクフォースを組成し、「可用性・サポートレベルの向上」「重要データ管理における契約の整理」「監査権の整理」について協議を進めている。

田倉氏はAWSを選んだ理由について、「AWSとはPoCをいろいろやってきたので、信頼性があった」と説明した。また、今後のクラウド化の予定については、「オールクラウドにするか、ハイブリッドクラウドにするかは検討中。当社のアプリケーションはOSとミドルウェアにがっちり結びついており、それらをクラウドに移行できるのか、もう少し見極めたい」と述べた。