2月15日に内田洋行 ユビキタス協創広場CANVAS(東京都中央区)で開催された「全国ICT教育首長シンポジウム -日本のICTトップランナーによるNEXT GIGA 未来を担う子供たちの学びを考える-」。本稿では、内田洋行 代表取締役 兼 日本視聴覚教育協会会長の大久保昇氏の講演を紹介する。

首長自らがリーダーシップを発揮して地域のICT教育を推進

講演に先立ち、全国ICT教育首長協議会会長 佐賀県多久市長の横尾俊彦氏は「今後5年間はAIの革新的な進展があり、こうした事象はすべてデジタルが関連している。数年前に経団連は、あらゆる分野においてデジタルを把握している人材を育成しなければ、日本の産業はゆくゆくは縮小するだろうと提言をしている。こうした状況もあり、GIGAスクール構想がスタートした。フル活用できている地域、そうでない地域とレベルは異なるものの、われわれ首長と教育委員会が切磋琢磨して努力していくことが協議会の主眼とするところだ」と挨拶した。

大久保氏の講演では、まず全国における首長の活躍について「昨年11月に開催した日本ICT教育アワード表彰式において、東京都渋谷区長の長谷部健氏が文部科学大臣賞、富山県氷見市長の林正幸氏が総務大臣賞、奈良県生駒市長の小紫雅史氏が経済産業大臣賞をそれぞれ受賞した。年々、取り組みのレベルが向上し、首長自らがリーダーシップを発揮して地域のICT教育を推進している」と、振り返った。

こうした状況を鑑みて、同氏は全国1700超の首長に向けて今後の教育への環境整備として「われわれが期待していることは“教育データの活用”と“教育空間の活用”の2点だ」と述べた。

教育データの連携で技術標準適合を推進

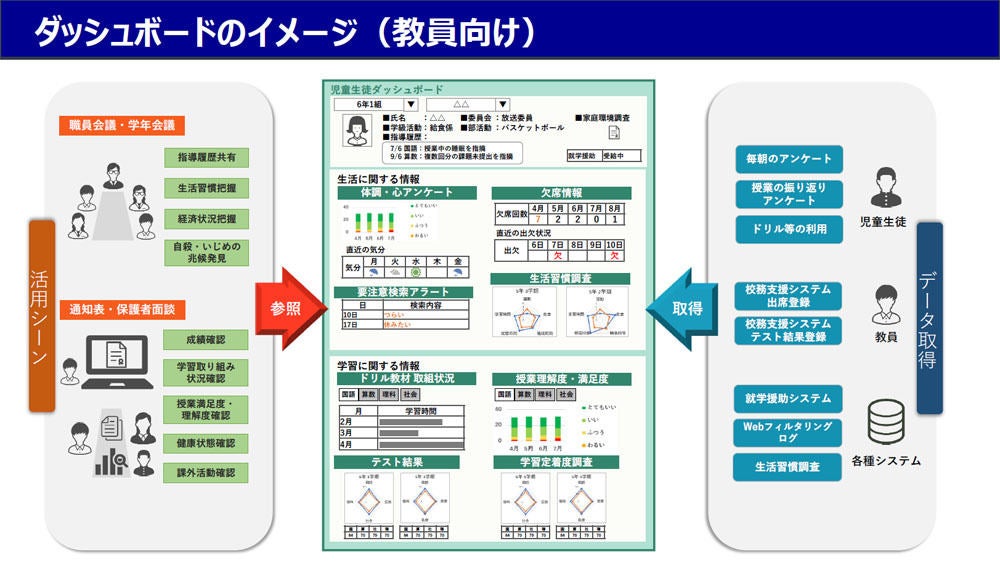

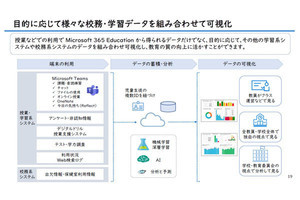

教育データの活用については、全国の小中学校に1人1台のGIGA端末が行きわたったことを受け、ダッシュボードの重要性を説く。

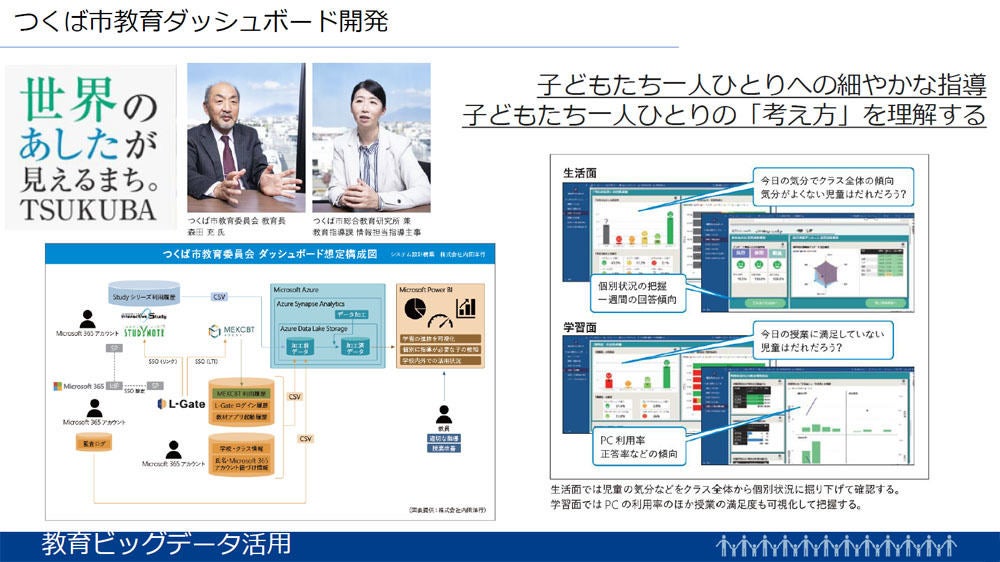

内田洋行がシステム設計構築を手がけた、茨城県つくば市教育委員会の事例では「Microsoft Power BI」を利用して、文部科学省のCBT(Computer Based Testing)システムのMEXCBT(学びの保障オンライン学習システム)などと連携した「教育ダッシュボード」の構築を進めており、現在では5つの学校でテスト運用を開始し、実際に子供たちへの細やかな指導や考え方を理解する一助となっていることに加え、教員の働き方改革につながっているという。

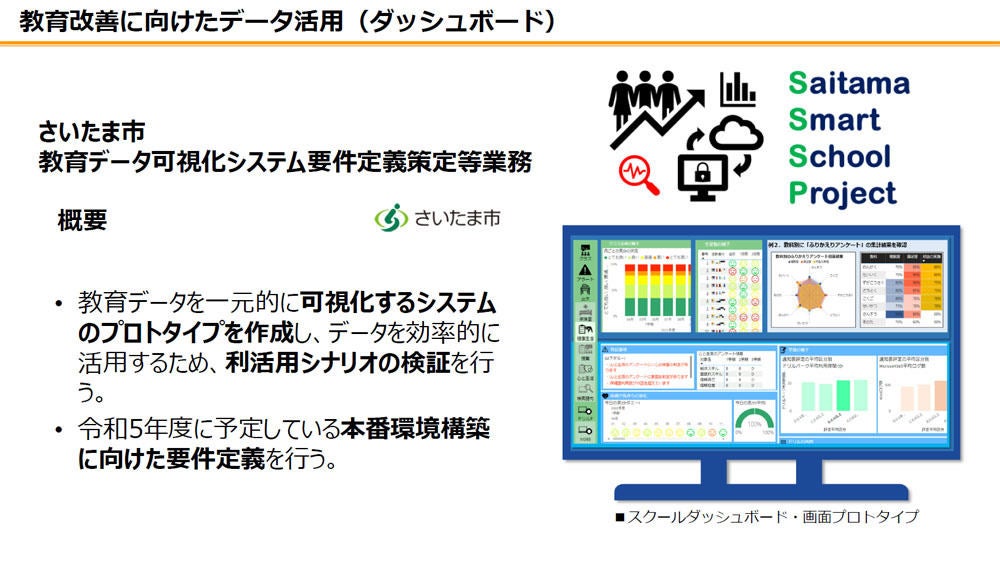

また、さいたま市では教職員が子どもと向き合うエネルギーを創出するための「スクールダッシュボード」のプロトタイプの開発を同社が手がけている。同市の場合、教育データを一元的に可視化するシステムのプロトタイプを作成し、データを効率的に活用するため利活用シナリオの検証を行い、2023年度に予定している本番環境の構築に向けた要件定義を実施していく方針だ。

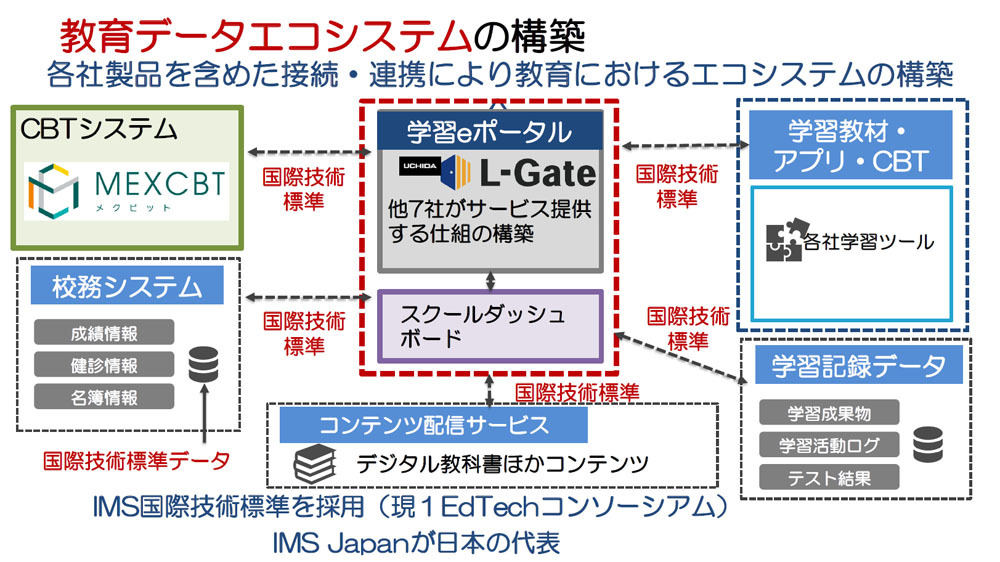

しかし、ここまでの道のりは容易ではなく、1人1台に端末が配備されると同時に教科書など多数のソフトが導入されたため、複数のソフトがあると個人ごとの結果を統合して把握できないほか、ID/パスワードが各社それぞれにあるなど、管理・運用が煩雑になった。

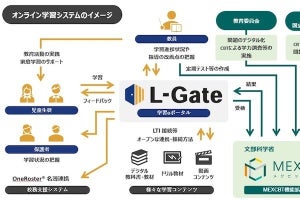

というのも、MEXCBTと各端末は上記の理由で直接つなげられないことから、簡単に個人ごとの学習履歴などを利活用できる学習管理の仕組みとして、学習マネジメントシステム「学習eポータル」を介してデジタル教材を配布する必要があった。

こうしたことから、内田洋行では学習eポータル「L-gate」を提供しており、そのほか複数の民間企業からも同様の製品が提供されている。そして、今年4月には中学校における全国学力・学習状況調査の「英語・話すこと」においてMEXCBTでCBT調査を実施される。

大久保氏は「ただ、一方でさまざまなアプリケーションも連携できないかと考えており、デジタルエコシステムの構築を進めていくべきだと考えている」と話す。

具体的には、学習eポータルを中核に校務支援システムを提供する8社と学習ツール提供の19社が参画するデジタル庁の「教育関連データ連携の実現に向けた実証調査研究」事業に参画するという。

これにより、技術標準適合を推進していくことを狙う。同氏は「異なる企業の製品も含めて全体のアプリケーションを連携させれば、おのずとダッシュボードも進化する」と強調した。

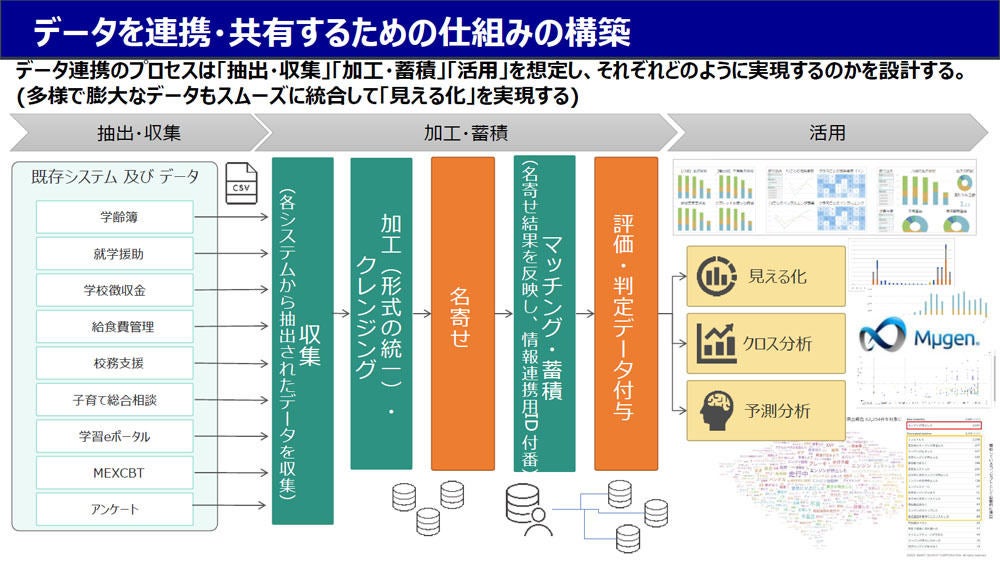

データ連携に際しては、自治体の各部署が連携して、システムから抽出・収集、加工・蓄積、活用することを想定。それぞれどのように実現していくのかという観点で設計し、多様かつ膨大なデータもスムーズに統合して見える化を実現できる、仕組みを構築するべきだという。

地域の中心となる拠点としての教育空間の活用

一方、首長に提言した2つ目の教育空間の活用に関して大久保氏は「端末が1人1台となったためPC教室を協働的な学びの基地にできないかと考えている」との見立てだ。

文科省でも、学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議の新しい時代の学校施設検討部会において、柔軟で創造的な学習空間を提唱している。

一例として、筑波大学付属小学校や東京学芸大学付属竹早小学校、埼玉県鴻巣市立鴻巣中央小学校などでは多目的な学びに対応できる教室を設けている。

大久保氏は「学校を地域の情報発信基地とし、子供を社会が育てることが肝要だ。また、それだけでなく地域の拠点、災害の拠点にもなるよう、老若男女が集える場所にしていくことが望ましい」と今後の展望を語っていた。