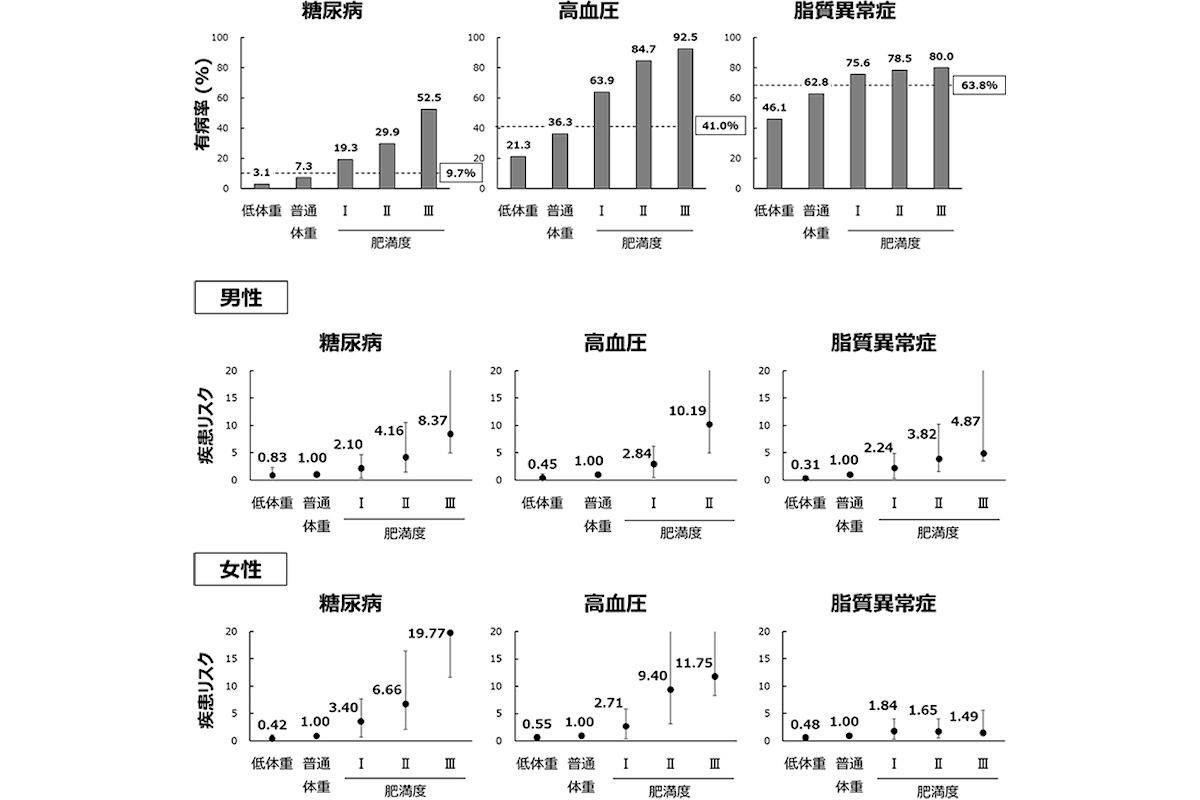

調査の結果、各疾患の有病率は、糖尿病が9.7%、高血圧が41.0%、脂質異常症が63.8%となり、どの疾患も肥満度の上昇と共に有病率が増加したが、糖尿病と高血圧は肥満の進行と共に有病率が大きく増加した一方、脂質異常症は普通体重者群でも有病率が60%を越えて高い反面、肥満の進行に伴う有病率の増加は緩やかであることも判明。また、この傾向は女性でより顕著だったとする。

疾患リスクについては、男性では肥満度の上昇に伴い、3疾患とも疾患リスクが増加したが、女性では糖尿病と高血圧のリスクが大きく増加する反面、脂質異常症については軽度増加するに留まり、そのピークも軽度の肥満者群で認められたという。

これまで肥満になると、どの肥満関連疾患もリスクが増加するという漠然とした認識しかこれまで無かったため、生活習慣病や肥満症の診療でも、どの程度減量すればどのくらい疾患リスクが低下するかといった具体的な指導ができないことが課題となっていたが、今回の研究によって、糖尿病、高血圧、脂質異常症の有病率を減らすためには、男性では減量が有効であることが示唆されたほか、女性では、糖尿病と高血圧を減らすには男性と同様に減量が有効であるものの、脂質異常症には体重を減らすだけでは不十分で、減量以外にも、食事や運動など、生活習慣の改善を見据えた指導や診療が必要となることが示唆されたと研究チームでは説明している。

なお、今回対象とした3疾患以外にも、脳梗塞や冠動脈疾患、非アルコール性脂肪性肝疾患、睡眠時無呼吸症候群、変形性関節症といった運動器疾患など、肥満に関連する重要な疾患があることから、今後は、このような肥満に関連する健康障害が、どの程度の肥満でどのくらいの有病率を示すのかを、年齢別、性別で解明することが肥満に関連して発症する疾患を指導および診療して行く上で重要であり、また医療経済的な側面に対する減量の効果を推測する上でもとても参考になるとしている。