京都大学(京大)は1月27日、数十ピコ秒(ps)以下という超短時間の間に、面内の共振波長分布が高速に自己変化可能なフォトニック結晶を考案し、それを利用することで短パルス(<30ps)かつ高ピーク出力(>80W)のレーザー発振を実現することに成功したと発表した。

同成果は、京大大学院 工学研究科の野田進教授、同・井上卓也助教、同・森田遼平特定研究員らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

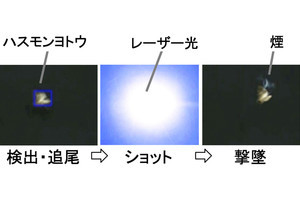

自動運転などのスマートモビリティ分野における高精度リモートセンシングや、製造分野での熱の影響を受けない超精密レーザー加工などを実現するため、パルス幅が数十ps以下と短く、数十~100W以上の高いピーク出力を持つレーザー光源が、極めて重要とされている。このように、短パルス・高ピーク出力動作が可能で、小型・安価・高速電気制御可能といった特徴も併せ持つ高ピーク出力光源に対するニーズが高まっていた。しかし、従来の半導体レーザーは、高出力化のため光出射面積を増大すると、発振モードが多モード化してビーム品質が劣化するため、ピーク出力の向上に限界があった。

これまで同研究チームでは、出力動作と高ビーム品質動作の両立が可能なフォトニック結晶レーザーにおいて、内部に可飽和吸収体を導入することで短パルス発振を実現する「Qスイッチング」動作を実現し、パルス幅数十ps未満、ピーク出力20W級の発振を得ることに成功していた。そこで今回の研究では、さらに高いピーク出力の短パルス発振を目指すことにしたという。

新たな工夫としては、共振波長(共振周波数)の面内分布が高速に自己変化可能なフォトニック結晶の概念の提案と実証が行われた。今回の構造は、レーザー内部に含まれるフォトニック結晶層において、その周期aが面内一方向に徐々に増加していることを特徴とする。このことから周期が大きな領域では、そこで共振する光の波長が長くなる(=共振周波数が低くなる)ため、同フォトニック結晶は、場所によって共振周波数が異なるとした。

このようなフォトニック結晶の周期を面内で変化させる工夫により、損失の大きい状態から小さい状態へと瞬時に自ら変化させることによって、Qスイッチング動作を生じさせることが可能だ。それによって、短パルスかつ高ピーク出力なレーザー発振を生じさせることが可能となるという。今回の手法は、従来の可飽和吸収体を利用したQスイッチングの手法とは異なり、新しい手法として「自己変化フォトニック結晶レーザー」とされた。