東京工業大学(東工大)は1月27日、太陽光程度の低強度な可視光を空気中で安定して紫外光に変換する固体膜を開発したことを発表した。

同成果は、東工大 科学技術創成研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所の村上陽一教授、同・榎本陸大学院生らの研究チームによるもの。詳細は、英国王立化学会が刊行する光・磁気・電子デバイス用材料に関する全般を扱う学術誌「Journal of Materials Chemistry C」に掲載された。

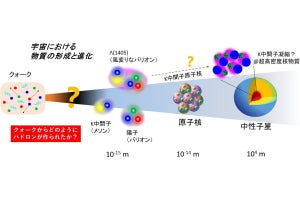

紫外光は、日焼けの原因となるイメージからか、地上まで大量に降り注いでいると思われがちだが、実はオゾン層などに吸収されるため、割合としてはわずかしか届いていない。しかし、紫外光は可視光や赤外光よりもエネルギーが高いことから、光触媒反応や光硬化反応などの進行を高効率で行うことが可能だ。つまり、室内光も含めて最も多い可視光を紫外光に変換できれば、光エネルギー利用において革新をもたらせる可能性があることになる。

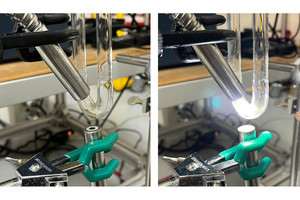

長波長の光を短波長の光へと変換することを「フォトン・アップコンバージョン」(UC)という。UCでは(1)分子間で励起状態を受け渡す必要があること、(2)励起状態の分子と酸素分子とが接触すると前者の失活と劣化をもたらすことから、従来のUC材料は、脱酸素した上でガラス容器などに密閉封止されたトルエンやベンゼンなどの有機溶媒溶液が大半を占めていた。しかし、可燃性や揮発性、生体毒性があること、脱酸素と密封が必要なことなどから、実用性の面で課題があった。

また、従来のほぼすべてのUC材料の改善すべき点として、励起閾値強度が太陽光強度を大きく上回っていることが挙げられる。そのため太陽光に適用する場合は、レンズなどによる集光が必要となっていたのである。

またそれらに加え、応用可能性の拡大のためには、UC材料がガラス基板などの表面に固体膜として生成されることが理想となる。さらに、結晶生成を受動的に待つのではなく、材料の作製過程があらかじめプログラムされていて、毎回規定された時間で材料作製が完了することも望ましい。

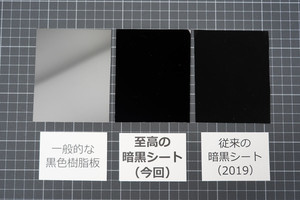

このようなUC材料に求められるものをすべて実現するため、研究チームは今回、村上教授らが2021年に開発した、励起閾値強度が太陽光強度の数分の1かつ、空気中での連続光照射に対して安定で、可視域においてUCを行える高性能な固体結晶に関する製作技術を用いて、新たなUC材料を開発することにしたという。