物流大手のヤマト運輸は2021年度、22億7562万個の荷物を運んだという。ECの普及に伴い宅配ニーズは増加の一途をたどっているが、その一方で人手不足や配送コストなど現場を取り巻く環境が厳しいものになっていることは否めない。そこで同社が進めているのが、AI×データ活用によるリソース配置の最適化だ。

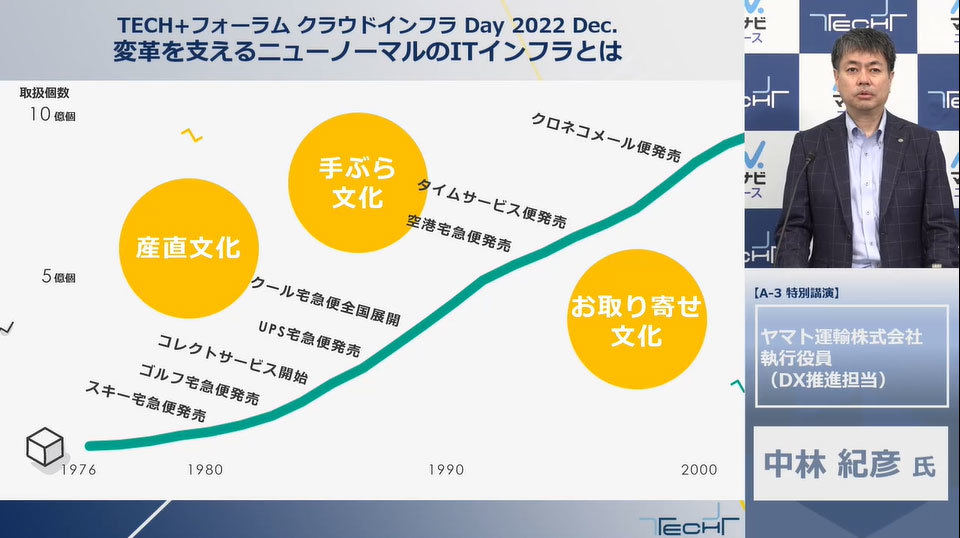

12月13日、14日に開催された「TECHフォーラム クラウドインフラ Day 2022 Dec. 変革を支えるニューノーマルのITインフラとは」で、ヤマト運輸 執行役員(DX推進担当)を務める中林紀彦氏が「AIから価値を生み出すために鍵となる環境“MLOps”」と題して、自社の取り組みを明かした。

【あわせて読みたい】「TECHフォーラム クラウドインフラ Day 2022 Dec. 変革を支えるニューノーマルのITインフラとは」その他のレポートはこちら

3つの事業構造改革と3つの基盤構造改革

中林氏はまず、ヤマト運輸の現在について、いくつかの数字を紹介した。

1976年にスタートした宅急便事業は、2003年に年間取扱数10億個の大台を突破。EC利用の増加もあり、2021年度は22億7562万個に上った。このような膨大な量の荷物を運ぶために、同社は1万6000を超える取扱店、約3400拠点の営業所、約21万人の社員、約5万4000台の車両、75拠点のトラックターミナルなどの物理的なリソースを持つ。

2019年に創業100年目を迎えたヤマトグループは、2020年1月に次の100年に向けた中長期の経営のグランドデザイン「YAMATO NEXT100」を策定した。その翌年に2021年度からの3カ年計画で中期経営計画「Oneヤマト2023」を策定し、注力する9つの重点施策を中心に構造改革を進めている。

YAMATO NEXT100は、「CX(コーポレートトランスフォーメーション)」、「DX」、「イノベーション」という3つの基本戦略を持つ。中林氏によると、それらを進めるために事業構造改革と基盤構造改革を進めているという。

具体的には、事業構造改革では「『宅急便』のデジタルトランスフォーメーション(DX)」「ECエコシステムの確立」「法人向け物流事業の強化」の3つを、基盤構造改革では「グループ経営体制の刷新」「データ・ドリブン経営への転換」「サステナビリティの取り組み」の3つをそれぞれ掲げている。

特に基盤構造改革では、これまで機能ごとに展開していた事業会社を2021年4月からヤマト運輸に統合し、「Oneヤマト」体制を整備した。その狙いを「お客さま、地域や社会のニーズに正面から向き合うため、Oneヤマトで経営体制を刷新している」と中林氏は説明した。

事業構造改革と基盤構造改革を進めることで、3年間で売上高2兆円、利益率6%目指すという。

機械学習を用いた需要と業務量予測で人員と車両を最適配置

講演の本題であるデータ活用は、先述した3つの基盤構造改革の1つである「データ・ドリブン経営への転換」の実現に向けて実践されている。

中林氏曰く、これは「経験と勘に基づいた経営から、データに基づいた経営への転換」だ。デジタル投資に1000億円を投じて300人体制の組織を作り、基盤となる需要と業務量予測の精緻化を図るほか、意思決定を迅速化するなどの取り組みを進めている。

同氏はそれらの取り組みの中から、「機械学習の活用」「MLOps」を紹介した。

そもそも、どの領域で機械学習を活用することが、データ・ドリブン経営につながるのだろうか。ヤマト運輸の場合は、機械学習を利用して人員と車両という物理的なリソースの最適配置を目指している。

勤務のシフト組みや、外注することが多い長距離の幹線輸送の手配などは、前もって決めておく必要がある。そこで、過去数年分のデータをもとに機械学習モデルを作成し、3400拠点の営業所、75拠点のトラックターミナルの業務量を予測。それに基づいてどのぐらいの人員、どのぐらいの車両が必要かを算出し、最適な配置を行っているという。

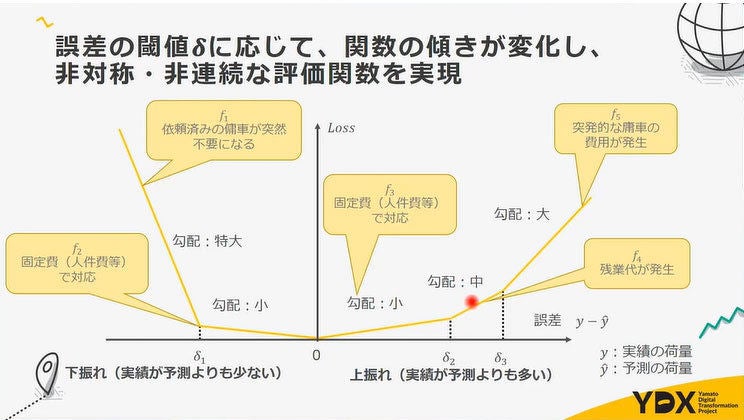

さらにこれらを経営に役立てるため、ビジネスインパクトに応じた評価関数を開発しているそうだ。予測よりも実績がどのぐらい上回るか、あるいはどのぐらい下回るかで金銭的なインパクトは変わってくる。固定費で吸収できることもあるため、「上振れする方が良いのか、下振れする方が良いのかのバランスをうまく取りながら、機械学習を繰り返している」と中林氏は語る。