多くの企業が企業変革に取り組んでいるが、その道のりは容易ではない。変革が少しずつ軌道に乗り始めたという味の素社は、どのような取り組みを行ったのか。

【あわせて読みたい】味の素社の窮地を救ったDX経営 - 成功の要因をCDOが明かす

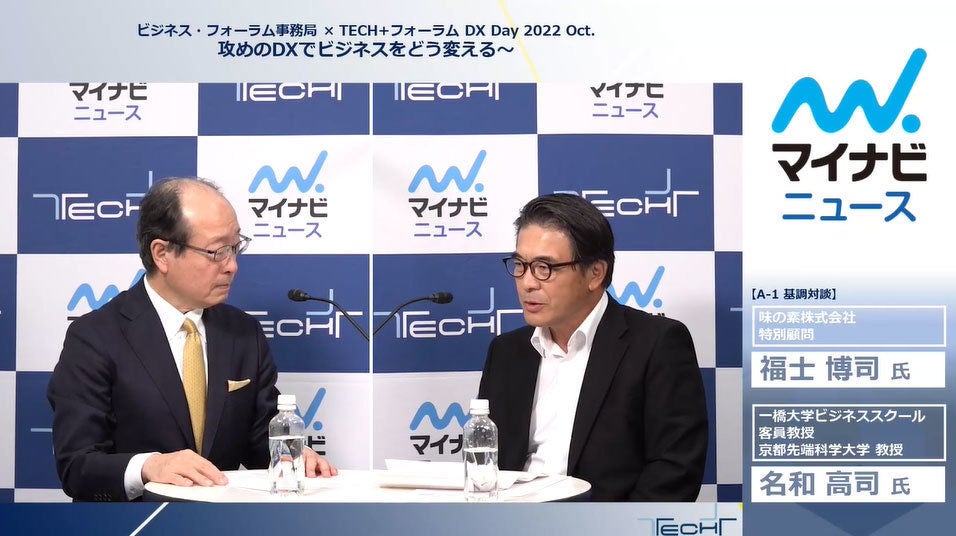

10月6日に開催された「ビジネス・フォーラム事務局×TECH+フォーラム DX Day 2022 Oct. 攻めのDXでビジネスをどう変える」の基調講演で、味の素社の変革を推進した同社 特別顧問の福士博司氏と一橋大学ビジネススクール 客員教授、京都先端科学大学 教授の名和高司氏が「パーパス経営」を糸口に対談した。

コンフォートゾーンに留まっていられない理由

名和氏はまず、「パーパス経営のためにはデジタルパワーをフル活用した変革、つまりDXが必要」だと切り出す。パーパス経営を実践するためにはDXをということだが、ここではデジタルの”D”よりも、変革の”X”の方が本質になるという。

マクロ環境の変化として、名和氏が挙げるのが「新SDGs」だ。Sはサステナビリティ、Dはデジタル、Gはグローバルの頭文字だが、米中摩擦やロシアのウクライナ侵攻により分断化された世界をつなぎ直すという意味を込めて“グローバルズ”としている。国連が掲げる持続可能な社会を作るSDGsの17項目の目標を「規定演技」と捉え、18番目の目標を「自社ならではの自由演技として出してくださいと提案している」と、名和氏は説明する。

【あわせて読みたい】一橋大学ビジネススクール・名和客員教授が解説! 新SDGsから導く、パーパス経営の重要性と実践方法

ミクロ環境では、3つの市場の方向性があるという。1つ目は顧客市場、2つ目は人材市場、3つ目は金融市場で、それぞれライフシフト(人生100年)、ワークシフト(転職が当たり前)、マネーシフト(ESG投資)が起こっている。

「この3つのシフトを考えると、当然取り組むべきサステナビリティの先に、一緒にやりたいと思うようなパーパスが必要」だと名和氏が述べると、福士氏は「日本企業全般として、縦割りのカルチャーが強い。事業ごとにヒト・モノ・カネが集中し、深掘りにいく傾向にある」と指摘する。

「成長セグメントが変わってきており、異業種の参入が増えています。産業革命が起きているのです。我々は今そのるつぼの中におり、その中心に成長分野があります。(企業としては)コンフォートゾーンにいたいのですが、いられない状況になってしまっています」(福士氏)

企業の成長に必要な「デジタルの力」

内側に閉じて深掘る状態から、外に広がり、内側でもつながるという「非線形で開放された考え方をすると、成長につながる」と名和氏は言い、そこでデジタルが活きるのだ。

福士氏はデジタルの特徴を、「スピード」「スケール」「スピルオーバー(汎用性)」の3つのSで表現した。これに同意した名和氏は、「日本企業はスピードが遅く、スケールせず、周りに広がりません。デジタルの力を使えば、この3つを変えることができるのです」と続ける。

福士氏はもう1つの視点として、「川下」「川上」という表現を使い、日本企業の現状を次のように説明する。

「川下にシフトしてプラットフォーマー的なデジタルプレイヤーになる、あるいは川上に向かい設計や技術開発の部分でサービスを提供することが世界の潮流になっていますが、日本企業は追いついていません」(福士氏)