日本マイクロソフトは1月23日、「Microsoft Cloud」に関するメディアブリーフィングを開催した。

説明会では、マイクロソフトがグローバルに推進する「Do more with less」を実現し、顧客のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援するためにMicrosoft Cloudで提供するソリューションや、特にフォーカスしている領域が5つ紹介された。

日本マイクロソフト 執行役員 常務 クラウド&ソリューション事業本部長の岡嵜禎(おかざきただし)氏は、説明会の冒頭で「クラウドの領域において当社では現在、専門性を活かしたクラウドビジネスの推進、ユーザー・パートナーとともに成長する仕組み作り、体験を共有することによるお客さまのDXの加速の3つに注力している」と述べた。

AI機能をマネージドサービスで提供する「Azure OpenAI Service」

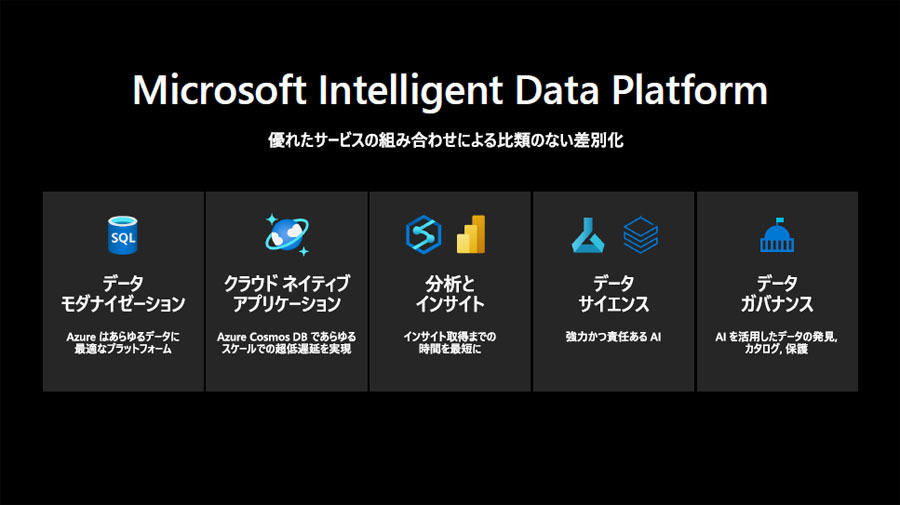

フォーカスする1つ目の領域は、「よりデータドリブンになり、業務を最適化」だ。企業や組織のデータドリブンな取り組みを実現するために、同社では、データレイクとデータウェアハウスを融合するアーキテクチャの採用や、チーム内での連携を促進するオープンプラットフォームの提供、データとAIがシームレスに融合する仕組みづくりを推進する。

同領域の関連ソリューションとしては、データの蓄積、分析、活用、データサイエンス、データガバナンスなどの機能を融合した「Microsoft Intelligent Data Platform」が挙げられた。

横河電機は、ITとOT(Operational Technology)の融合を目指して同プラットフォームを導入。「Azure Databricks」と「Azure Synapse Analystics」を中心としたアーキテクチャを採用し、「Microsoft Purview」のデータリネージュ機能でデータが発生してからどのように利用されているかを追跡し、データカタログ機能で必要なデータの所在を管理している。

2つ目は「自動化+AIでより効率化」だ。AI関連のサービスとしては、AIエキスパート向けの「Azure Machine Learning」、カスタム可能な学習済みAIモデルの「Azure Cognitive Services」、業務シナリオに特化した「Azure Applied AI Services」の3つのサービスを提供する。

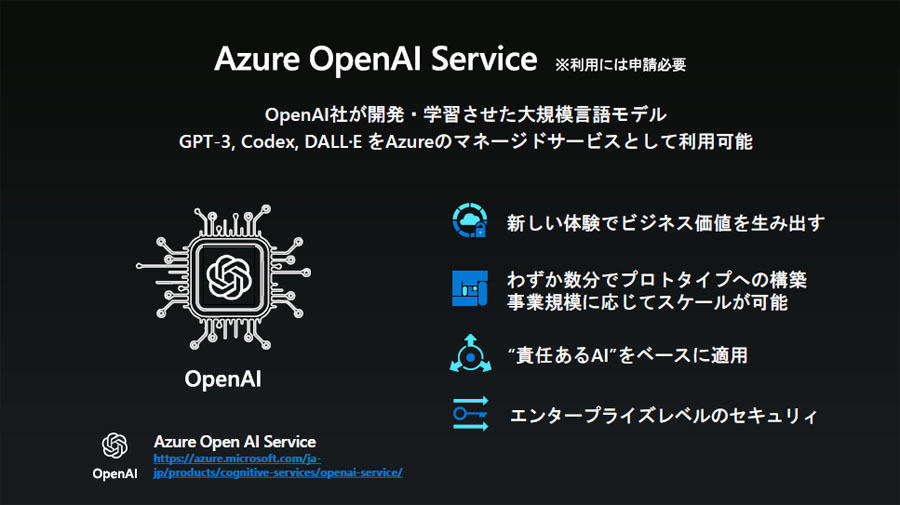

説明会では、米マイクロソフトが1月16日(現地時間)に先行発表したAI関連の新サービス「Azure OpenAI Service」が紹介された。

同サービスでは、OpenAIのGPT-3、Codex、DALL・EをAzureのマネージドサービスとして利用することが可能だ(利用には申請が必要)。わずか数分でプロトタイプを構築できるほか、同サービスはAIの透明性や公平性を担保した「責任あるAI」をベースにしている。

「Azure OpenAI Serviceは顧客のビジネスにフォーカスした形で利用可能なサービスとなっている。今後はデータやAIの融合が進むことでメタバースが実現すると考えており、データを蓄積し活用できるよう、クラウドサービスを進化させていく方針だ」と岡嵜氏は述べた。

プロ開発者・市民開発者の連携を支援するコミュニティ

3つ目は「開発者向けプラットフォームでイノベーション創出」だ。同領域では、開発プラットフォームの提案、ノーコード・ローコードの導入支援、開発者・市民開発者の育成、つながり支援に注力する。

クラウド開発での生産性向上ニーズが強い中で、日本マイクロソフトは開発者を支えるプラットフォームとして「Microsoft Azure」「Microsoft Visual Studio」「GitHub」「PowerApps」を提供する。このうち、PowerAppsをはじめとしたさまざまなローコード・ノーコード開発ツールを提供する「Microsoft Power Platform」は、ビジネスサイドでの利用が増加しているという。

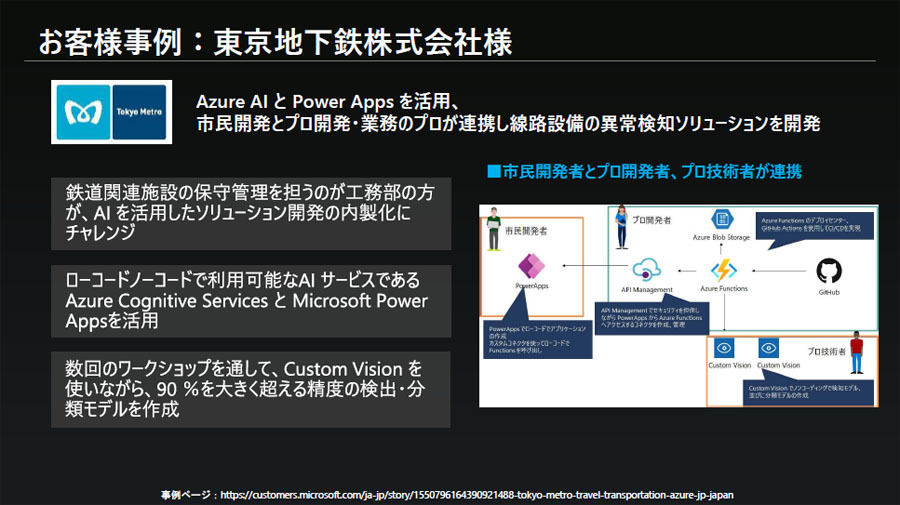

そうした動向に関連して、市民開発とプロ開発が融合したフュージョンデベロップメントも以前より増しているという。東京地下鉄では線路設備の異常検知ソリューションの開発のために、Azure AIとPower Appsを活用。AIを利用する領域はプロ開発者が担い、パラメータの入力やビジュアル表現などのユーザー視点での機能開発は市民開発者が行った。

プロ開発者・市民開発者の連携に向けて、日本マイクロソフトではコミュニティ活動を通じた支援も行う。2022年下旬からは、Microsoft Cloudをテーマに相互交流するコミュニティとしてMICUG(Microsoft Cloud Users Group for Enterprise)を開始。同活動には現在、4000名以上の会員が参加している。

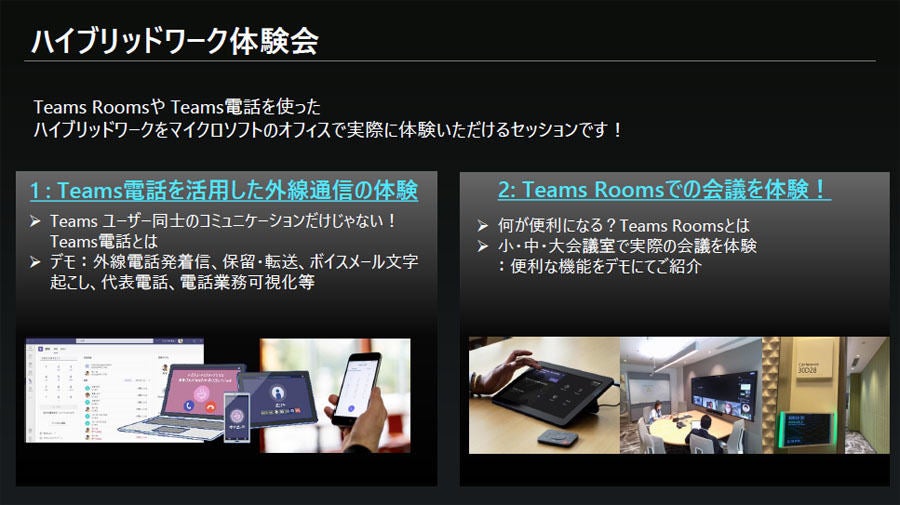

4つ目は「仕事のやり方を変革し、従業員を再活性化する」だ。日本マイクロソフトでは、すべての会議室に会議用デバイス「Teams Rooms」を導入してハイブリッドワークを実践しており、同社の働き方改革の実践例やノウハウを共有する活動にも取り組む。

例えば、日本マイクロソフトのオフィスでハイブリッドワークを体験可能な「ハイブリッドワーク体験会」では、TeamsRoomsや「Microsoft Teams」の電話機能を使ったセッションなどが開催されており、従業員体験の向上を支援するプラットフォーム「Microsoft Viva」も利用できる。

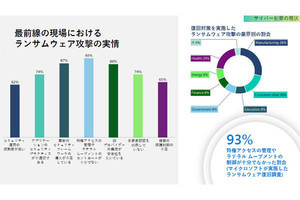

5つ目は「あらゆるもの、人、場所を保護する」で、セキュリティ分野の取り組みが紹介された。マイクロソフトグループでは、120カ国、78万5000以上もの組織の保護のため、1日あたり43兆におよぶセキュリティシグナルを分析し、8500人を超えるエキスパートがインシデント分析などに対応している。

そうした活動から得られた知見とテクノロジーを統合し、現在は、セキュリティソリューションを6つの製品ファミリーに統合して提供する。

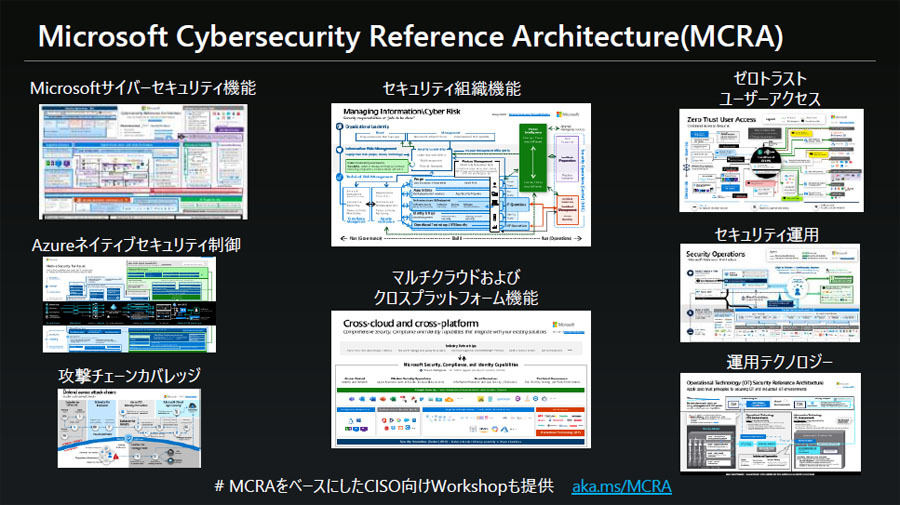

ソリューション提供と併せて注力するのが、顧客とともに最適なセキュリティを検討する活動だ。例えば、ゼロトラスト環境のセキュリティの担保や、セキュリティ組織構築など、セキュリティ運用上のベストプラクティスをまとめたMCRA(Microsoft Cybersecurity Reference Architecture)がある。

国内ではMCRAをベースにしたCISO(Chief Information Security Officer)向けのワークショップも開催している。

最後に岡嵜氏は、「Microsoft Cloudではインフラだけでなく、お客さまがイノベーションを起こしたい幅広い領域に対して、立場や状況に応じてさまざまな選択肢を提供している。モダンなインフラやソリューションを提供するとともに、各領域のエキスパートを有する当社だからこそ、お客さまのニーズに最大限応えられる」と語った。

MTCでは特定業種のテクノロジー活用事例を展示

説明会では、日本マイクロソフトのオフィスで提供するサービスの一環として、MTC(マイクロソフトテクノロジーセンター)のアップデートも紹介された。

日本マイクロソフト マイクロソフトテクノロジーセンター センター長の吉田雄哉氏は、「マイクロソフトのテクノロジーのハブとして、顧客のDXとビジネスを成功に導くための活動で、世界28カ国に分かれて48チームが活動している」とMTCを紹介した。

MTCではハイブリッド環境を体験可能な「MTC Room」などのスペースに加えて、「インダストリー・ポッド」という特定業種でのテクノロジー活用を紹介する展示ブースも用意されている。さまざまなスペースを利用して、ビジネス課題を明確化するためのブリーフィングやワークショップが開催される。

このほか、技術的要件を考慮したアーキテクチャ作成を支援するセッションやアーキテクチャの懸念事項解消のための実証プロジェクトもMTCで開催している。