北海道大学(北大)、東北大学、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の3者は1月16日、スウェーデン宇宙公社の観測ロケット「MASER 14」を用いた微小重力実験を行い、宇宙ダストの2つの物理量(付着確率・表面張力)を確認すると同時に、非古典的な「核生成」によって形成されることを解明したと共同で発表した。

同成果は、北大 低温科学研究所の木村勇気准教授、東北大大学院 理学研究科の田中今日子客員研究員、JAXA 宇宙科学研究所の稲富裕光教授、独・ブラウンシュバイク工科大学のユルゲン・ブルム教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国科学振興協会が刊行する「Science」系のオープンアクセスジャーナル「Science Advance」に掲載された。

宇宙に多量に存在する100nm以下のナノ粒子であるダストは、超新星爆発や晩期型巨星などで放出されたガスから形成される。宇宙ダストは形成されるとすぐに周囲のガスを加速し、星間空間ではエネルギーのやり取りを担い、分子雲の中でその表面が分子形成に使われる。それによって、初期の太陽系においても多様な分子をもたらす原動力となり、そして最後には惑星の材料そのものになるのである。

宇宙ダストは、天体進化のあらゆる段階で重要な役割を担っていることから、まず終末期の恒星でどのようなダストがどの程度生成されるのかを知ることが、非常に重要だという。

その理解の手がかりとなる終末期の恒星で生成された宇宙ダストは隕石中から発見されており、その特徴から形成環境を推測できるとのこと。しかし、人類はまだ宇宙ダストの形成過程を読み解くための、ナノ粒子の物理量などの"辞書"を持っていないため、終末期の恒星の周りでダストが形成される環境を解明できていないとする。

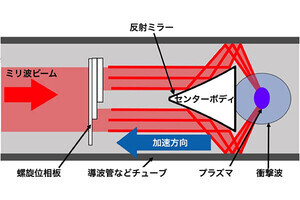

そうした中で研究チームは、観測ロケットによる微小重力実験で、宇宙ダストに対応するナノサイズの物質の物理量を決定すれば、核生成理論を用いることでダストの特徴を予測できることを明らかにしている。

そこで今回はその知見をもとに、特徴的な炭素質の宇宙ダストである、中心に炭化チタン(TiC)のナノ結晶を持った炭素質の粒子「コア-マントル粒子」の形成過程を解明すべく、生成した実験試料の回収が可能な海外の観測ロケットを利用した微小重力実験を実施したという。