東京大学 国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)は1月13日、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)が撮影した、ビッグバンから10億年未満の初期宇宙の銀河の大きさと明るさの関係を調査した結果、同時代の銀河がとてもコンパクトであることがわかったと発表した。

同成果は、Kavli IPMUのリラン・ヤン特任研究員(日本学術振興会特別研究員)、同・シュエン・ディン特任研究員らの国際研究チームによるもので、JWSTの早期公開科学プログラムの一環である重力レンズ効果を用いた宇宙探査「GLASSプロジェクト」の一環として行われた。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

宇宙誕生直後からしばらくの間は、宇宙の温度が高すぎるため、物質は原子核と電子がバラバラのプラズマ状態だった。その後約38万年が経って宇宙が冷えた結果、原子核が電子を捕獲できるようになり、陽子1個を原子核とする電子を捉えた(中性)水素などが誕生。光が直進できるようになったこの事象は、"宇宙の晴れ上がり"と呼ばれている。

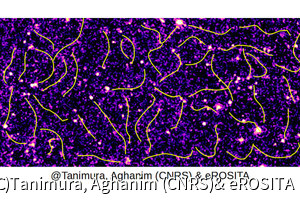

そして数億年の後、第1世代の星であるファーストスターが誕生し、そうした初期の星々が集合することで第1世代の銀河も誕生したという。こうして宇宙は光で照らされるようになり、中性水素ガスから電子が剥がされて再びプラズマ化していったことから、この時期は"宇宙再電離の時代"と呼ばれている。再電離は、宇宙誕生の約38万年後から約10億年後の間に始まり、徐々に宇宙全体に広まっていった。今では観測可能な物質の99%はプラズマと推測されている。

この再電離が始まった時代は宇宙初期であるため、観測は容易ではない。特に初期の観測ターゲットである第1世代の銀河ともなると、地球から最も遠方にあるために非常に暗いなど、これまでの望遠鏡では観測が困難であり、その詳細は謎に包まれていた。しかし、再電離の開始時期がわかれば、星や銀河の形成と進化、そして現在のような宇宙がどのようにしてできてきたのかを理解できるようになると考えられていることから、その時期を突き止めることは重要だ。

そこで研究チームは今回、JWSTのGLASS-JWSTプログラムの画像データを用いて銀河の大きさと明るさを測定し、銀河の静止系で紫外線から可視光の波長帯での個々の銀河の形態と大きさと明るさの関係を明らかにすることにしたという。