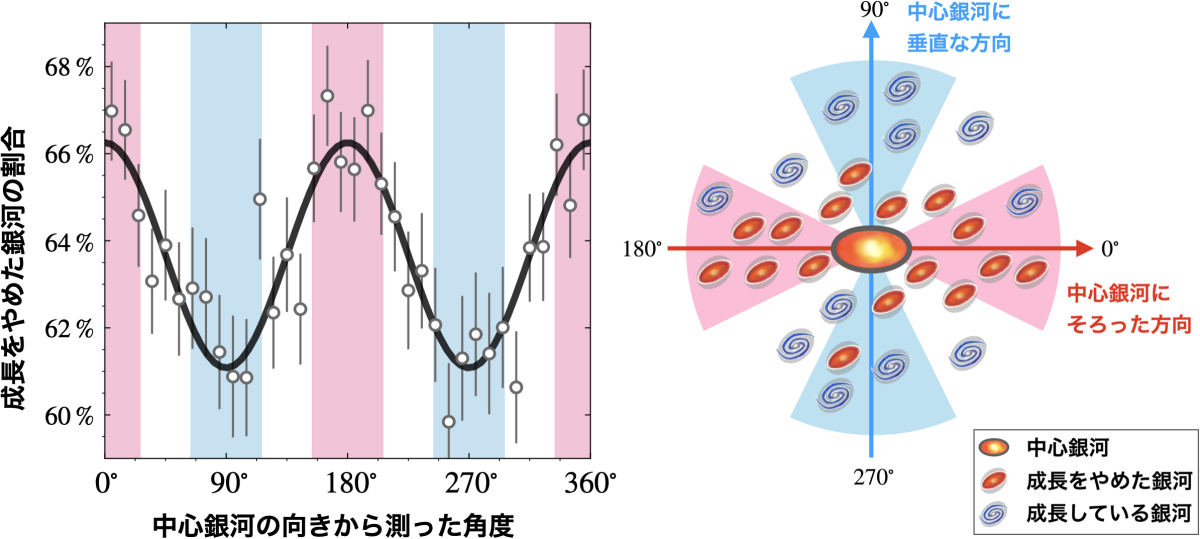

その結果、中心銀河の長軸にそろった方向では、星形成をやめた銀河の割合が高く、それと垂直な方向では低くなっていることが判明。さらに、この偏りがおよそ70億年前までの銀河団において検出されたことから、時代によらず普遍的なものであることも確認された。なお今回検出された偏りは、数パーセント程度の小さなものだという。

-

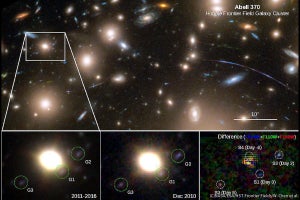

今回の研究に用いた銀河団の一例。銀河団に属する銀河のうち、星形成をしている銀河は青い円で、形成をやめた銀河はオレンジの円で示されている。印のない天体は、この銀河団とは無関係の天体。ピンクと水色の影で示された領域は、それぞれ、銀河団の中心銀河の長軸にそろった方向と垂直な方向。右上挿図は、銀河団中心を拡大したもの。中心銀河は基本的に楕円に近い形をしており、楕円の伸びた方向が長軸 (出所:東大Webサイト)

また、この偏りがどのようにして生じたのかの考察を実施。一般的に、「重い銀河」や「密な場所にある銀河」には、成長をやめたものが多いことが知られている。そこで、(1)重い銀河が中心銀河の長軸方向により多く存在している、(2)中心銀河の長軸方向では銀河がより密に集まっている、という2点の可能性が考えられた。さらに(3)として、銀河団の外で成長をやめた銀河が、中心銀河の長軸方向に沿った運動で銀河団内部へ移動してきている可能性も考慮された。

そして今回検出された銀河の偏りがさまざまな角度から検証された結果、(1)や(2)では検出された偏りの大きさを説明できないことが明らかにされた。また、銀河団の外では成長をやめた銀河の分布に大きな偏りがなく、(3)の可能性も低いことがわかったとする。

それでは、うまく説明できる説がないのかというと、シミュレーションを用いた先行研究で提案されているという。それは、宇宙のほぼすべての銀河中心に存在すると考えられている大質量ブラックホールが関係している。大質量ブラックホールは、銀河団内のガスを吹き飛ばすほどのエネルギーを放出する。その際、中心銀河の長軸に垂直な方向のガスを集中的に吹き飛ばすため、その方向にある銀河団ガスが銀河に及ぼす風圧は相対的に弱くなる。その結果として、中心銀河の向きに応じて銀河の成長の止まりやすさが変わってくるとするという。今回の研究成果は、基本的にこの仮説と整合するとしている。

-

(左)成長をやめた銀河の偏り。約60億年前の宇宙での解析結果で、成長をやめた銀河の割合(白丸)が中心銀河の長軸からの方向ごとに示されている。黒色の太線は分布傾向を表す線。ピンク色の影で示された「中心銀河の長軸にそろった方向」では、水色の影で示された「中心銀河の長軸に垂直な方向」と比べて、成長をやめた銀河の割合が高くなっている。(右)成長をやめた銀河の偏りのイメージ (出所:東大Webサイト)

また、このことは銀河団における銀河の成長を考える上で、中心銀河の大質量ブラックホールの活動性や、銀河と銀河団ガスとの相互作用がいつの時代も極めて重要であることを示唆していると研究チームでは説明する。

なお、今回の研究により、銀河団内で銀河の成長を止めるメカニズムの新たな一面とその普遍性が明らかにされたこととなるが、その直接的な証拠となるブラックホールの活動性や、銀河団ガスの偏在を検出したわけではなく、それらは今後のX線や電波による観測によって、明らかにされる可能性があるとしているほか、今回検出された、成長をやめた銀河の分布に偏りがあることの原因を追究することで、銀河団における銀河の成長史に迫ることができるともしている。