ヴイエムウェアは今年11月、年次イベント「VMware Explore 2022 Japan」を会場とオンラインのハイブリッド形式で開催した。General Sessionの前半は、米VMware CEOのラグー・ラグラム氏とCTOのキット・コルバート氏がクラウドファーストからクラウドスマートなアプローチという観点から講演を行った。

本稿では、General Sessionにおいて、代表取締役社長の山中直氏がトヨタ自動車と富士フイルムシステムズの事例を紹介したパートの模様をお届けする。

クラウドカオスに踏み入った日本企業、クラウド最適化で脱却を

山中氏は、「日本は人材不足、円安、エネルギー問題、物価高といった課題を突き付けられている一方で、供給網の回復やインバウンド需要の復活が見られ、欧米を逆転する経済成長が見込まれている。こうした状況では、強さとレジリエンシーが求められている」と語った。

そして、日本企業がレジリエンシーを得るには、「『守り』と『攻め』の二刀流のDX(デジタルトランスフォーメーション)戦略が必要」と、山中氏は述べた。

「守りのDX」では、既存のアプリケーション、データ、基盤に投資することで、効率性や可用性を実現する最適化を目指す。一方、「攻めのDX」では、新規のアプリケーション、データ、基盤に投資をすることで、俊敏性や柔軟性によって差別化を図る。

続いて山中氏は、同社が日米欧の企業IT担当者を中心に実施した、マルチクラウドがもたらすビジネス・メリットに関する世界規模の調査「Multi-Cloud 2022 Research」を引き合いに出し、分散化されたマルチクラウドの世界が広がっていることを強調した。。

加えて、同調査では、国内企業におけるマルチクラウドの課題として、「運用コストの増大」「クラウドコストの増大」「人材不足」が上位に挙がっている。これより、山中氏は「日本企業は、クラウドファーストのフェーズを経てクラウドカオスの入り口にいるのではないか。クラウドの最適化を図って、クラウドスマートに行き着いてほしい」と訴えた。

富士フイルムのマルチクラウド戦略とは

マルチクラウド戦略を進めている企業として、富士フイルムシステムズ 代表取締役社長の豊福貴司氏が同社のクラウド活用について語った。

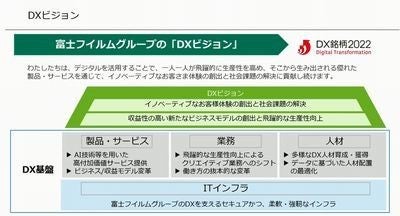

富士フイルムグループのDXビジョンを実現するための「DX基盤」は、は、ITインフラ、製品サービス、業務、人材から構成されている。

「製品・サービス」のDXとしては、AIなどを用いた高付加価値サービスの提供と収益モデルの変革を目指している。「製品DXとしては、AI技術ブランド『REiLI』を戦略基盤として、モノ売りから継続的なモノ+コト売りへの転換を目指す」と豊福氏。

「業務」のDXについては、飛躍的な生産性向上によるクリエイティブな業務へのシフト、働き方の抜本的な変革を目指す。豊福氏は、業務DX実現に向けた施策として、IT技術者のリスキリング、IT基盤のフルクラウド化、デジタルデータの民主化を紹介した。

データの活用により、経営層は予測型の経営判断を、また、現場は判断の高度化と業務の効率化を実現し、さらに顧客対応のスピードアップを図る。

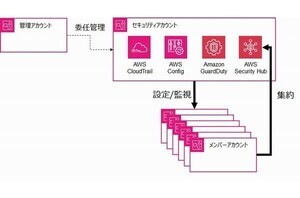

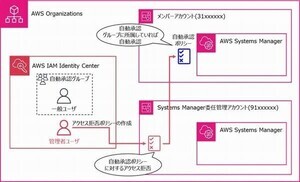

「ITインフラ」のDXについては、SASE、EDR、Microsoft 365を導入し、SIEM基盤を構築するとともに、システム基盤のクラウド移行を行った。2025年には、90%のクラウド利用率を目標として掲げている。

豊福氏は「レガシーをクラウドにリフトし、マルチクラウド・サーバレスの世界を目指している。その中で、いかにしてレガシーを低コストでクラウドにリフトするかが課題」と話した。

具体的には、「モダナイズに時間がかかるシステムが存在」「古いOSには最新のセキュリティ対策ソフトが適用不可」「クラウドごとに仮想マシンの挙動や操作が異なる」が課題となっているという。

こうした課題に対し、古いOSに対しては、モダナイズまでVMware ESXを活用して稼働環境を確保するとともに、VMware NSXでサーバネットワークの仮想化を実現して監視と防御を行う。さらに、マルチクラウドの運用については、VMwareのアーキテクチャによって、一貫性のある統合された保守と運用を実現している。

トヨタのデジタル人材育成・内製化の戦略とは

続いて、アプリケーションにおける変革の事例として、トヨタ自動車 デジタル変革推進室 室長の泉賢人氏が、アプリケーション開発の人材育成・内製化について説明した。

冒頭、泉氏は「自動車業界は100年に一度の大変革期にある。カーボンニュートラル、電動化など業界を取り巻く環境の変化に対応するとともに、モノづくりの精神や技術は次世代に継承していく必要がある。われわれは、電動化、これまでのクルマづくり、新規事業へのチャレンジにおいて本気で取り組んでいく」と語った。

泉氏はこれまでのフィロソフィーに加えて、「可動性を社会の可能性に変えいる」とビジョンの実現に向けては、新たな素養の1つとして、ソフトウェア開発力が必要となると述べた。そして、同社が目指すモビリティカンパニーおいては、もの造りとコト(体験)造りの掛け算、ソフトウェアを自ら力が必要になってくるという。

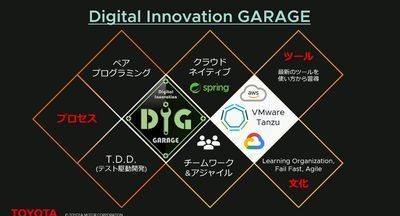

こうしたことができる人材を育成がトヨタでは進められている。その手法の一つに、「Digital Innovation GARAGE」がある。同プログラムでは、これまでクルマ造りに携わっていたメンバーを中心にゼロからソフトウェアエンジニアの教育を行い、プロのエンジニアになるまで支援する。

「Digital Innovation GARAGE」では、VMware Tanzu Labsの手を借りて、モダンプロセスやクラウドネイティブツール、アジャイル文化にこだわっているという。その活動は昨年9月からスタートしており、現場をよく知るメンバーがソフトウェア技術を習得することで、現場とユーザー体験の改善に寄与し始めているとのことだ。

泉氏は今後の展望として、「Digital Innovation GARAGEを通じて得たデジタル人材育成のノウハウをグループ会社、さらには550万人を擁する自動車関連産業にまで広げていきたい。100年に一度の変革期を日本再生のチャンスととらえ、国のため、社会のため、デジタルリスキリングで産業報国として取り組んでいきたい」と力強く語った。

ご存じの通り、トヨタの生産管理手法は「カンバン方式」として、世界に浸透している。デジタル人材の分野でも同社の手法が新風を巻き起こすことを期待したい。