京都大学(京大)は12月9日、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)が最初に取得したデータを駆使して惑星状星雲「NGC3132」を調査し、複雑な形状をしている星雲が、既知であった中心星と2つあるいは3つの伴星との相互作用によるものであることを明らかにし、欧州宇宙機関の宇宙望遠鏡「ガイア」のデータと組み合わせることで、星雲を作り出す前の星の質量を正確に特定することに成功したと発表した。

同成果は、京大 理学研究科附属天文台の大塚雅昭特定助教らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の天文学術誌「Nature Astronomy」に掲載された。

太陽質量の8倍程度までの比較的小型な星は、超新星爆発を起こすことなく最期を迎える。そしてその後は、放出された物質が周囲に広がっていき、それが美しく照らし出される惑星状星雲となる。この星雲には、星雲の素となった星(後に白色矮星となる中心星)が誕生してから惑星状星雲に至るまでの歴史が刻まれている。この中心星と星雲を調査することで、中心星が「いつ」「どのような環境下」で誕生し、「どのような進化」を経験して今観測されている惑星状星雲に進化したのかを知ることが可能だ。

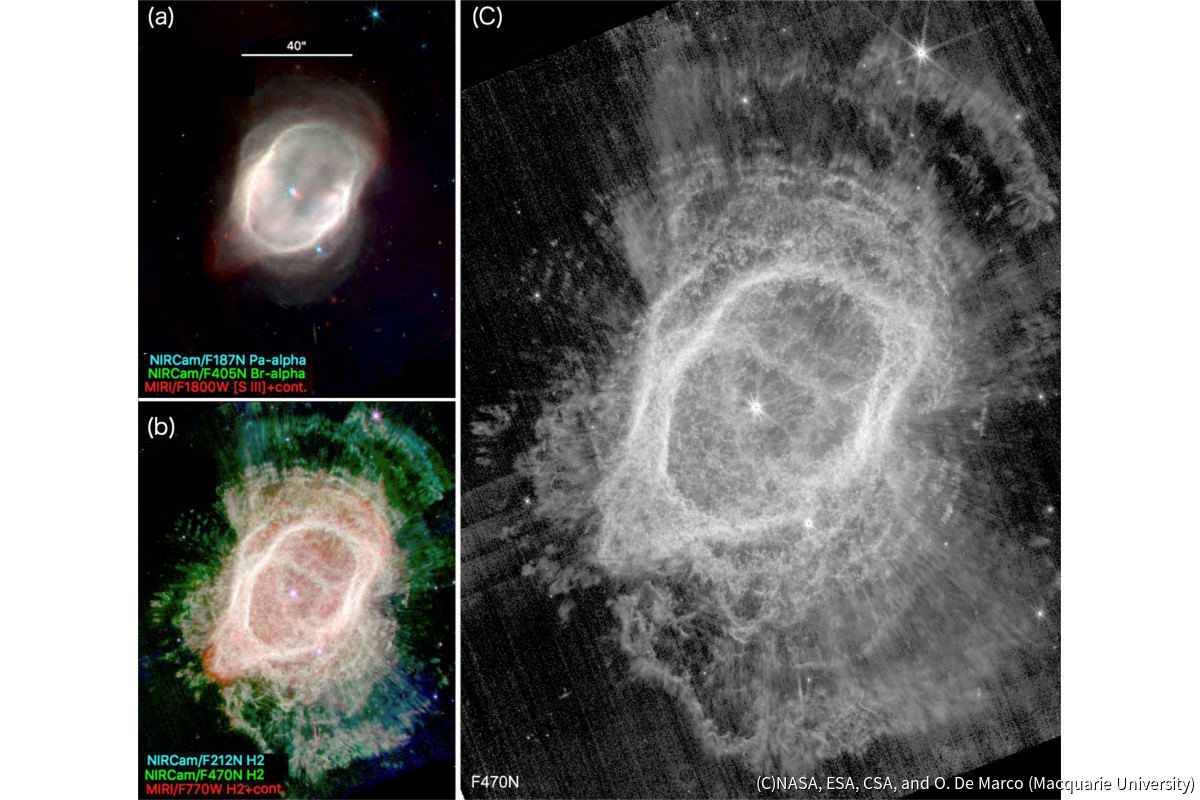

JWSTには、赤外線カメラ「NIRCam」と中間赤外線装置「MIRI」が搭載されており、さまざまな原子からの輝線放射と連続光放射を観測することができる。NGC3132の電離領域からは、たとえば1.87μmと4.05μmで放射される水素再結合輝線、18μmで放射されるイオウの二階電離輝線などを取得可能だ。なお、NGC3132の電離ガス星雲は、だ円形をしていることがわかる。

-

JWSTに搭載されているNIRCamとMIRIで撮影したNGC3132。(a)中央部に見える赤い点源が星雲の素となった中心星で、少なくとも2つ、最大で3つの星を伴った連星系である。(b・c)中性領域を赤外線波長からサブミリ波長で観測すると、さまざまな固体微粒子からの連続熱輻射と、水素分子などの分子からの輝線を見ることができる(C)NASA, ESA, CSA, and O. De Marco (Macquarie University)(出所:京大理学研究科 附属天文台プレスリリースPDF)

また、惑星状星雲の星雲はすべてが電離しているわけではなく、電離領域の外側には中性領域が大きく広がっている。そうした中性領域を赤外線波長からサブミリ波長で観測すると、さまざまな固体微粒子からの連続熱輻射と水素分子などの分子からの輝線を見ることが可能だという。こうした観測から、複雑な形をした星雲は、連星間相互作用の結果であることが明らかにされた。

なお、研究チームは今後も、JWSTと京大 理学研究科附属天文台のせいめい望遠鏡を使って、惑星状星雲に関する研究を続けていくとした。