NTTコミュニケーションズ(NTT Com)は10月18日から21日にかけて、ドコモグループの法人向けの新事業ブランド「ドコモビジネス」で提供するソリューションを紹介するイベント「docomo business Forum’22」をリアルとオンラインのハイブリッド形式で開催した。

同イベントの展示ブースでは、「Smart World」「地方創生」「ワークスタイル変革」「先進サービス」の4つのテーマの下、今後ドコモビジネスで展開していくNTT Comやドコモのサービス・ソリューションが展示された。

本記事では、10月17日に開かれたプレスデーで見学した展示ブースの中から先進サービスの展示内容の一部を紹介したい。

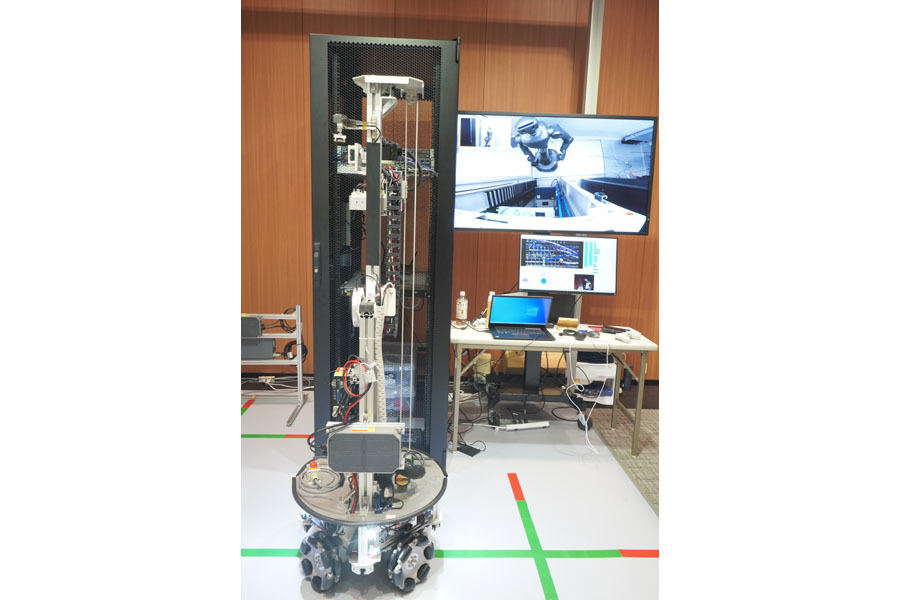

自動巡回ロボットでデータセンターを監視

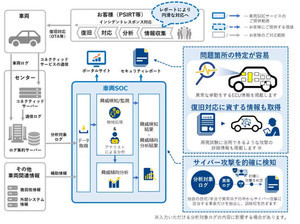

筆者の目を引いたのは、現在開発中のデータセンター監視業務を効率化するテレプレゼンスロボットソリューションだ。

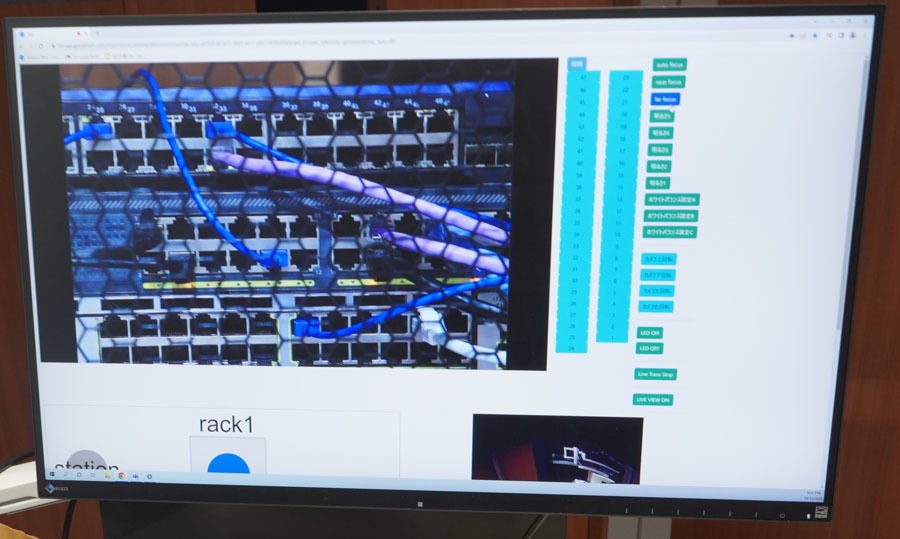

同ソリューションでは、ロボットを遠隔操縦してデータセンターに設置されたさまざまなハードウェアの状態監視を行える。

例えば、システム障害が起こった際に、状態を確認したいサーバやストレージが積んであるラックまで移動させて筐体のLEDの明滅やLANケーブルの差込口の番号などを撮影し、映像をリアルタイムで操縦者に配信することができる。

ロボットにはAIが活用されており、一定周期でデータセンター内を自動巡回し、システムの状態を録画する運用が可能だという。

NTT Comは通信分野のビジネス拡大の一環として、2015年頃からロボットを遠隔操作するための通信エンジンの開発をスタートしており、2019年から商業化に向けてビジネス検討を進めてきている。

当初はロボットを制作する予定ではなかったが、ロボットでの実装やリアルな実使用を考えるうえで、自社でもロボットのことを知らなければならないと考え、ロボットの制作もスタートした。

2023年4月からは民間企業での実証実験に提供し、実験である程度の成果を得られた後に、あらためて産業デザインや再設計を行い、完成品を一般提供していく予定だという。

複数メーカー・複数台のロボットの管制プラットフォーム

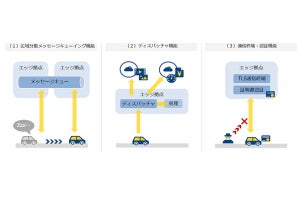

展示ブースでは、開発中の「自動運転ロボット管制プラットフォーム」が紹介されていた。

同プラットフォームでは、複数メーカー・複数台のロボットの自動運行を一括制御することを目的としており、ロボットの走行に必要な天気や道路状況などの情報の集約・分析機能や、管理者がロボットの走行環境や稼働状況を可視化できる管制画面などを提供する予定だ。

NTT Comでは、近い将来、広いエリアや都市部でさまざまなメーカーが街中を走行することを見越して、協業するロボットメーカーを募りながら、同プラットフォームの開発を続けている。2022年2月には実証実験を行い、2023年度のリリースを目指すという。

例えば、同プラットフォームでは、街中で交通事故が発生して交通規制が起こった際に、外部から収集した情報を基に規制エリアを特定。同エリアを迂回しつつ、他のロボットとの衝突も回避可能な、最短ルートをオペレーターに提案する、といった利用を想定している。

また、提案されたルートをロボットの管理者が確認し、ロボットのルート変更を指定したり、他のロボットとの連携を検討したりできるようにするそうだ。

今後はドコモが提供する、誤差数センチメートルの位置補正情報を得られる「docomo IoT 高精度GNSS位置情報サービス」との連携も進めていくという。

農林業でのカーボンクレジット創出を支援

基調講演でも言及されたように、ドコモビジネスではGX(グリーン・トランスフォーメーション)の領域でも事業を展開していく方針だ。

展示ブースでは、「カーボンクレジットビジネス共創」に向けた取り組みも紹介されていた。カーボンクレジットは、企業が生み出した温室効果ガスの排出量削減や吸着の効果をクレジットとして数値化し、取引可能にすることだ。

例えば、食品残滓(ざんし)などを原料にバイオ炭を製造し、二酸化炭素を空気中に排出せず土壌貯留したり、作成したバイオ炭で土壌を改良し休耕地などで植物を育てるなどの活動が挙げられる。

NTT Comは、農林業をターゲットに、ICTを活用してカーボンクレジットを創出するサービスを提供していき、環境への負荷軽減につながる活動や価値創造を支援する構想でいる。例えば、炭素含有量(二酸化炭素が土壌にどれぐらい含まれるか)をセンサで測定し、CO2の排出量と削減効果をリアルタイムにモニタリングするシステムなどだ。

ICTを活用した計測・分析サービスの提供だけでなく、さまざまな業界の企業や自治体とコンソーシアムを組んで新ビジネスを構想するほか、2023年度中を目途に「J-クレジット」(国が認証するカーボンクレジット認証制度)の認証を得る目標だという。