NTT コミュニケーションズ(以下、NTT Com)はこのほど、データセンターにおける省エネルギー化に向けた取り組みの動向と、同社のデータセンターにおいて実証を進める新技術に関する記者説明会を開催した。あわせて、最新の省エネ技術「リアドア方式」「液浸方式」を検証している同社のデータセンターも公開された。

データセンターで進む省エネルギー化への取り組み

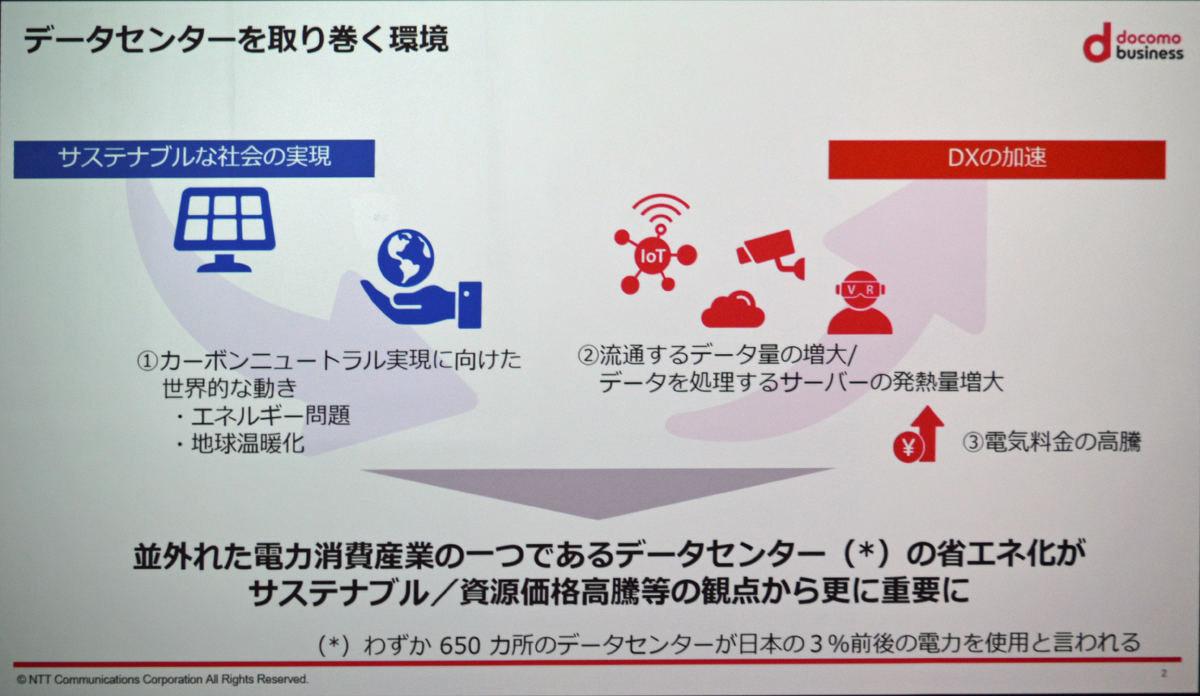

多くの企業がデータの利活用を促進してDX(デジタルトランスフォーメーション)に向けた取り組みを進める一方で、近年はサスティナブル(持続可能)な社会の実現も求められている。こうした中、日本に500から600カ所存在すると言われるデータセンターでは、国内の電力の約3%を使用しているとの試算もある。

並外れた電力消費産業の一つとも言えるデータセンターの省エネ化は、カーボンニュートラルの実現のためにも急務だ。

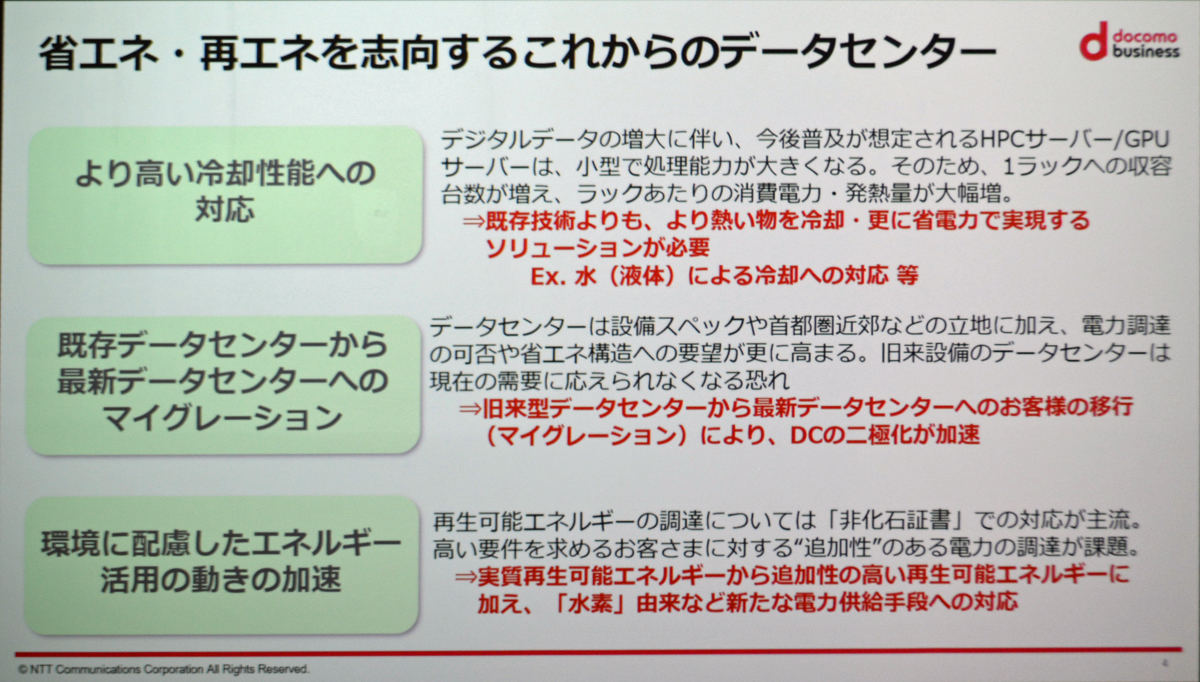

また、最近ではデジタルデータが爆発的に増加しており、今後は小型かつ高処理能力なサーバがこれまで以上に求められるだろう。そうした環境では1ラックあたりの消費電力や発熱量も増加するため、既存技術よりも少ないエネルギーで効率的に冷却できる仕組みが必要だ。

特に首都圏のデータセンターはハイパースケーラーを中心に需要が高まっている。これに加えて、電力調達の可否や省エネ構造への要望が高まっているため、従来設備のデータセンターはユーザーの需要に応えられず、旧来型のデータセンターから最新型のデータセンターへとユーザーの移行が進むと同社は見ている。

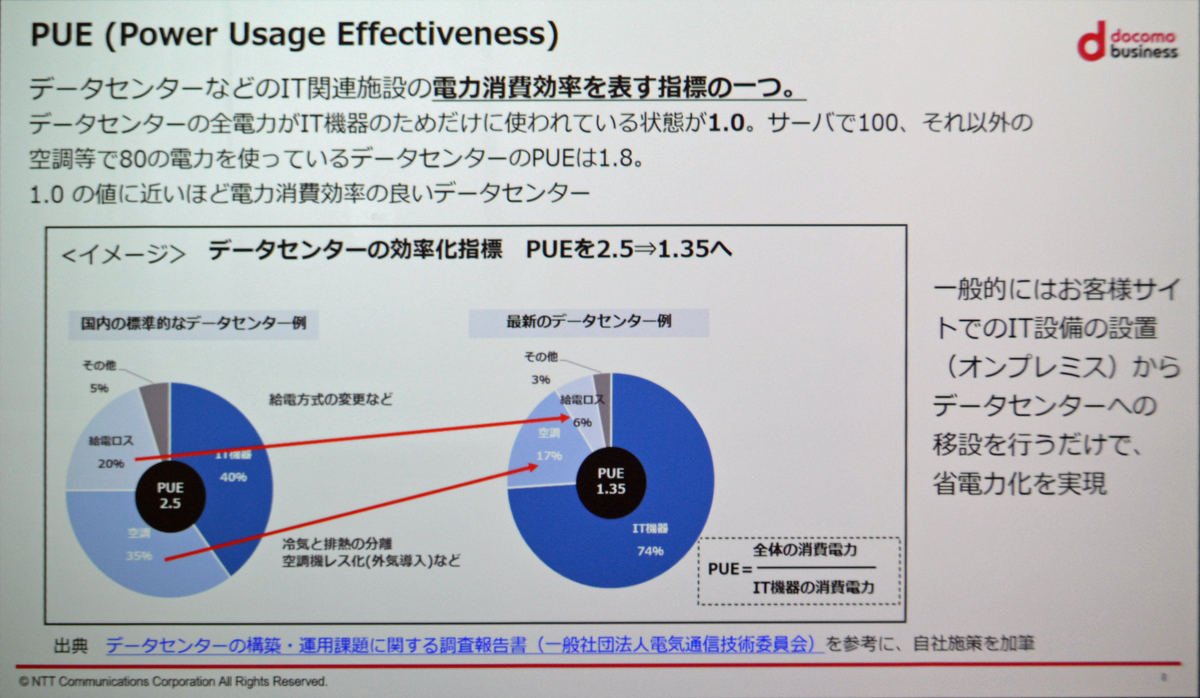

さて、データセンターなどIT関連施設の電力消費効率を表す指標の代表例にPUE(Power Usage Effectiveness)がある。これは施設内の全消費電力のうち、どれだけの割合の電力をIT機器が使用しているかを示す。データセンターの全電力がIT機器のためだけに使われている状態はPUE1.0となり、値が1.0に近いほど電力消費効率の良いデータセンターとされる。

10メガワットクラスのデータセンターで十分にIT機器を稼働させた場合、IT機器が消費する年間電気代は約13憶円ほどだという。つまりPUEが2.0の場合は年間電気代が26憶円にもなる。これを省エネ化してPUE1.35で運用できるようになると年間電気代は17.6憶円だ。PUEを低下させることで、年間8.4憶円の電気料金が削減できる計算だ。また、データセンターを省エネ化することで空調も不要になるため、設備初期投資の低減にもつながる。

水素の活用を進めるNTT Com、「水素データセンター」の計画も

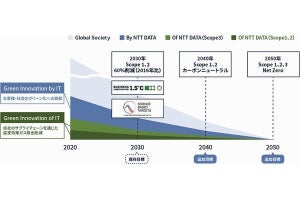

NTTグループは、企業におけるカーボンニュートラルの実現はCSRにとどまらず事業継続の上で不可欠であるとして「NTT Green Innovation toward 2040」をエネルギービジョンとして掲げている。同ビジョンでは、2030年度までにNTTグループ全体での温室効果ガス排出量を2018年度比で80%削減し、同社のデータセンターについてカーボンニュートラルを実現することを主な目標と定めている。2040年度にはグループ全体でカーボンニュートラルを実現する目標だ。

NTT Comのデータセンターにおける使用電力を見ると、現在のところ、主にユーザー企業がサーバルームで使う電力が60%から70%、空調など設備面で使う電力が20%から30%とのことだ。同社は、このうち設備面で使用する電力の省エネ化を進め、2030年度までに2018年度比で消費電力80%削減を目指す。

そのための具体的な施策は、サーバルーム内の冷気と暖気の気流を完全な分断による空調効率の向上や、高発熱サーバに対する最先端冷却方式の導入だ。

政府が策定したグリーン成長戦略の中で水素が重点分野の一つに位置付けられたが、同社としても水素の利用を加速する。長期的に安価な水素を大量に供給するための水素製造基盤やサプライチェーンの確立による水素供給面と、発電や運輸における需要の発掘による水素需要面の両面から課題解決に取り組む予定だ。

将来的には、増大し続けるデータセンターの電力需要に対して、水素由来のクリーンな電力を有効に活用する「水素データセンター」の実現も見据える。まずは2024年度をめどに、水素エネルギーを活用してデータセンターの非常用電源をグリーン化する実証に取り組むとのことだ。

次世代のデータセンターを実現する省エネ技術「リアドア方式」「液浸方式」

私たちの身の回りで生まれるデジタルデータは日々増加しており、これらのデータを効率的に処理するためにサーバの性能も日進月歩で向上している。しかし、これに伴ってサーバの発熱量も上昇し、既存のラックに設置できる台数が限定されている課題があるという。

サーバの発熱量を抑えるための対策としては、サーバを複数のラックに分散して設置する例もある。だが、ハイスペックのサーバを接続する広帯域ケーブルが高価であるほか、機械学習や深層学習など何度もデータを処理するような場合は通信する距離が最終的な計算結果出力までの時間差にもつながりかねないため、改善が必要とされる。

こうした課題に対して、同社のデータセンターではより効率的に排熱する仕組みを構築するため、次世代型の水冷(液冷)方式の設備の実証を進めている。同社が今回紹介したのは、「リアドア方式」と「液浸方式」の2種だ。

リアドア方式はラック後部の扉に冷却水を循環させ、ファンで空気を排出することで冷却する仕組みだ。

30キロワットでの負荷試験の結果を見ると、11度まで冷却された水が冷水管からラックのリアドアへ流れ込み、サーバから排出された約40度の熱風を22度まで冷却してラックの外へ放出する。リアドアを通過した水は23度まで温度が上昇して再び冷水間へと戻る流れだ。

省スペースで排熱を冷却できるため、462キロワットのITロード環境を構築する場合を仮定すると、従来型の壁吹空調方式と比較して約60%程度の面積で設置可能になるという。同方式は、広大な土地の確保が難しい都市部での環境構築に寄与しうるとのことだ。

2020年5月には1ラックあたり50キロワットの高密度大容量冷却試験に成功し、現在は商用に向けてメンテナンス性や運用性を実証している段階。

もう一方の液浸方式は、絶縁性のオイルからなる冷却液の中にサーバを直接沈めて冷却する手法だ。冷却液は空気と比較して約1000倍ほど吸熱効果が高く、52Uのスペースで100キロワットの大容量冷却が可能であると確認しているそうだ。

液浸方式ではファンが不要になるため、使用時にはサーバから取り外すという。また、通常は排熱のためにチップに塗るグリースも冷却液中では溶けてしまうので不要となる。さらに、同方式では冷却液にサーバを沈めながら作業する必要があるため、LANケーブルや電源ケーブルを片側に寄せた構造が必要だ。

同社の実証の結果が以下の通りだ。冷却液と熱交換を行う冷却水を18度に設定した場合と29.8度に設定した場合では、液槽内の冷却液の温度はわずか6度ほどしか変わらなかったという。冷却液は80度以下であればサーバが安定稼働するため、熱交換用の水は必ずしも冷水でなくとも十分に対応可能であることが示唆された。チラーで水を冷却することなく外気との熱交換でも対応可能であれば、省エネルギーでの運用にもつながる。

しかし、液浸方式は、現在までに同方式に対応する機器が少ない点や、冷却液中では屈折率が変わるために光ケーブルが利用できない点など、多くの課題も残されている。市場の成熟なども含めて、商用化まで検証を進めるとのことだ。