KDDIは10月19日、オンラインで米SpaceX(スペースX)が提供する衛星ブロードバンド「Starlink(スターリンク)」の取り組みについて、メディア向けにオンラインで説明会を開いた。

日本初の衛星通信から携わるKDDI

1963年11月に日米間において日本初の衛星通信がスタートし、このころから同社はプロジェクトに参画しており、その後は1998年の長野五輪の映像電送、2011年には東日本大震災からの復旧活動など、衛星通信に携わってきた実績がある。

KDDI 執行役員 経営戦略本部長 兼 事業創造本部長の松田浩路氏は「当初、衛星通信は1対多地点の通信に優れていることからテレビ伝送など使われてきた。一方で、1対1の通信には光ファイバの技術進化により、その後は棲み分けされている。日本の衛星通信は2022年11月に60年目を迎え、次の時代に向かっていく」と述べた。

こうした日本の状況のもと、今年10月11日にスペースXはアジア初となるStarlinkのサービスを日本で開始すると発表している。

松田氏は「日本は山間部や島が多いため、アジア展開前のロールモデルとしての期待があることから、当社は先駆者として役割を担う」と力を込める。

Starlinkに着目した理由

では、KDDIはStarlinkのどこに着目したのか。

同氏は「現在、主流とされている衛星通信は赤道上空3万6000kmの静止衛星と通信している。非常に遠いため光の速度で通信しても往復に0.2~0.3秒を要し、電話は0.5秒程度かかってしまうことから衛星通信の遅延問題がある。当時から解消に向けて低軌道衛星の取り組みは行っており、電波の強さも4000分の1になる。これまで衛星通信業界では、こうしたことが繰り返し検討されてきた」と話す。

一方、Starlinkは上空550kmと地球からの距離が静止衛星と比較して65分の1となり、低軌道衛星で大容量・低遅延通信を実現している。

同社の商業用打ち上げロケット「Falcon 9」で高頻度、高効率な打ち上げており、累計打ち上げは180回超、Starlinkha3400機超、2022年10月18日時点の年間打ち上げは47回、Starlinkを1400機超打ち上げ、世界最大の衛星コンステレーション(配置)となっている。

ただ、大規模な衛星コンストレーションの実現には地上局と地上ネットワークがより重要になってくる。松田氏は「通信衛星と地上局とつなぐことに加え、地上のネットワークが重要になることから、その部分は当社の役割と考え、スペースXとのパートナーシップがスタートした」と説明する。こうした観点からも、KDDIはStarlinkに着目しているというわけだ。

グルーバルのサービスのため日本向けにどのような調整が必要かを判断するため、KDDIは2020年にスペースXと共同で総務省に「小型衛星コンステレーションによる衛生通信システム(Ku帯非静止衛星通信システム)の検討状況について」を提出し、技術検討を推進。

また、KDDIの山口通信所にStarlinkの地上局を構築したほか、2021年9月にはau通信網のバックホール回線としてStarlinkを採用(年内に導入)、先日には法人・自治体向けに「Starlink Business」を提供していくことについて、スペースXと契約を締結している。

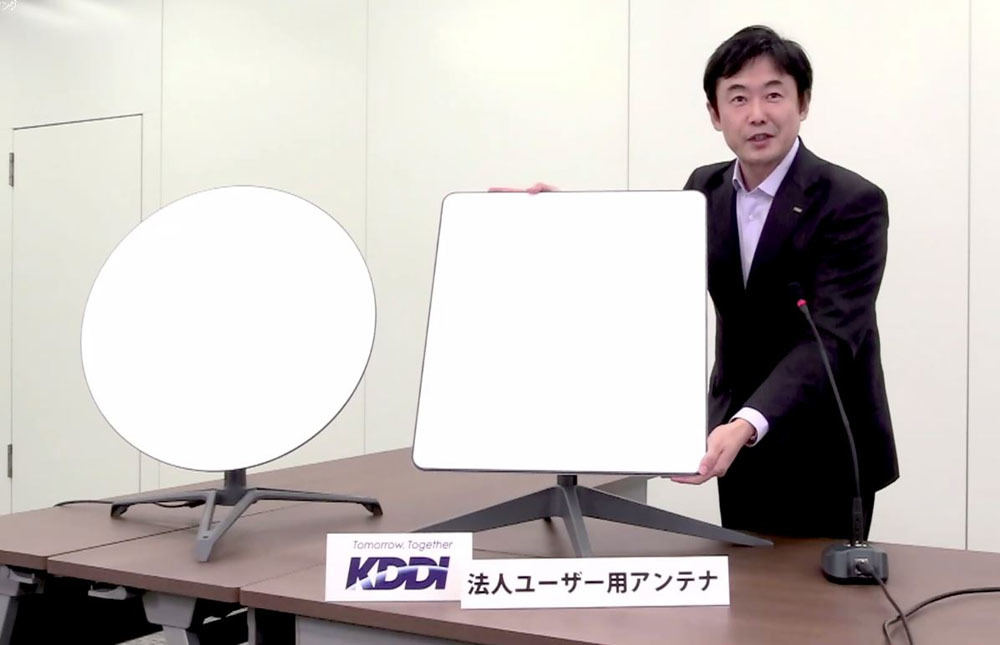

Stalinkには上述のようにキャリアの基地局バックホール、Starlink Business、スマホ直接通信の3つの活用形態がある。Starlink Businessの場合はアンテナを含むStarlinkの専用端末を用意し、Wi-Fi/有線LANで接続する。

基本的には全国で利用でき、受信最大速度は350Mbps、送信最大速度は40Mbps、遅延時間は20~40ミリ秒となる。

優先的に帯域を割り当てて安定的な通信を可能とし、アンテナは上空視野角が一般的な製品と比較して35%拡大した140度、アンテナの防水・防塵規格はIP56、融雪能力は75ミリメートル/秒となっている。

松田氏は「当社は国内唯一の“認定Starlinkインテグレーター”(世界で4社)に認定されており、回線・アンテナだけでなく、設置・導入支援や構内LAN、閉域網、クラウド、セキュリティなどを含めた通信の総合提案、カスタマーサポートをパッケージで行う。衛星通信社の先駆者として法人・自治体のStarlink導入をサポートしていく。地上局は山口のみならず、複数が必要となるため、これらの構築も完了している」と強調した。

ユースケースとしては、社会インフラの老朽化対応や開拓前線を支える通信環境の改善、企業・自治体のBCP(事業継続計画)対応、自然災害対応、デジタルデバイドの解消、海上利用など、さまざまな利用を想定している。

同氏は「これまで、電波が入りにくい場所や山間部などにStarlinkで通信を届けることで、社会課題の解決・対応が可能になる」と期待を口にしていた。